この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

21 生活習慣病予防を目的にした活動で、ナッジ理論を活用しているのはどれか。

1.階段に消費カロリーを表示する。

2.生活習慣病のメカニズムについて説明する。

3.仲間づくりを意図したグループワークを行う。

4.自分の目標を周囲の人に宣言するように勧める。

解答1

解説

(※図引用:「ナッジ理論で伸ばす日本の健康寿命」厚生労働省HPより)

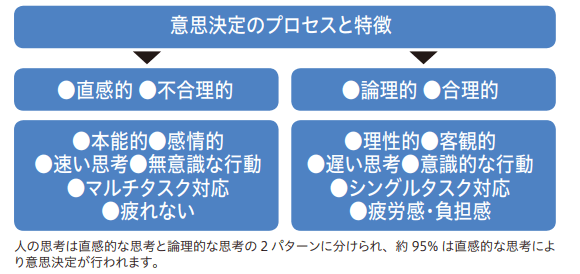

ナッジ理論は、「人の行動は不合理だ」という前提のもとに人間の行動を心理学、経済学の側面から研究する「行動経済学」の教授によって発表されました。この行動経済学を実社会で役に立てる一つの方向性として示されたのがナッジ理論です。2017 年にセイラー教授がこの「ナッジ理論」でノーベル経済学賞を受賞したことを皮切りに実社会の様々なシーンでの利用が始まっています。(※引用:「ナッジ理論で伸ばす日本の健康寿命」厚生労働省HPより)

1.〇 正しい。階段に消費カロリーを表示する。なぜなら、階段に消費カロリーを表示することで、利用者がエレベーターではなく階段を使うよう自然に誘導することができるため。

・ナッジ理論とは、人々が無意識に望ましい行動を取るよう、自然な誘導(きっかけ)を与える方法であり、具体的かつ簡単な情報提示で行動変容を促すことが期待できる。

2.× 生活習慣病のメカニズムについて説明する。

これは、健康教育に該当する。ナッジ理論は、情報の「理解」を促すのではなく、「自然な誘導」による行動変容を目的としている。

3.× 仲間づくりを意図したグループワークを行う。

これは、社会的サポート(社会的交流)を活用した例である。ナッジ理論は、「仲間づくり」ではなく、個人が意識せずに自然に行動変容を起こすことを狙う手法である。

4.× 自分の目標を周囲の人に宣言するように勧める。

これは、パブリックコミットメント理論(公言効果)を利用した方法である。禁煙やダイエットの目標を周囲に宣言する方法は、公的コミットメントや意識的な自己管理を利用した行動変容法である。

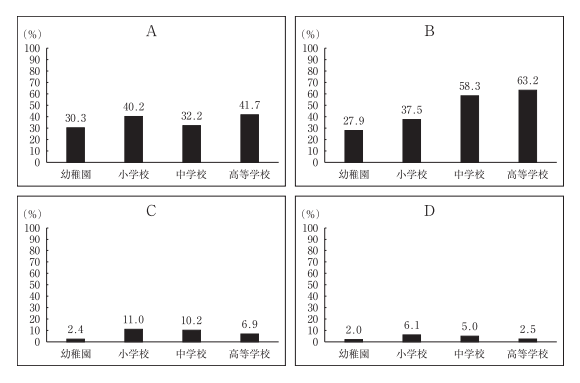

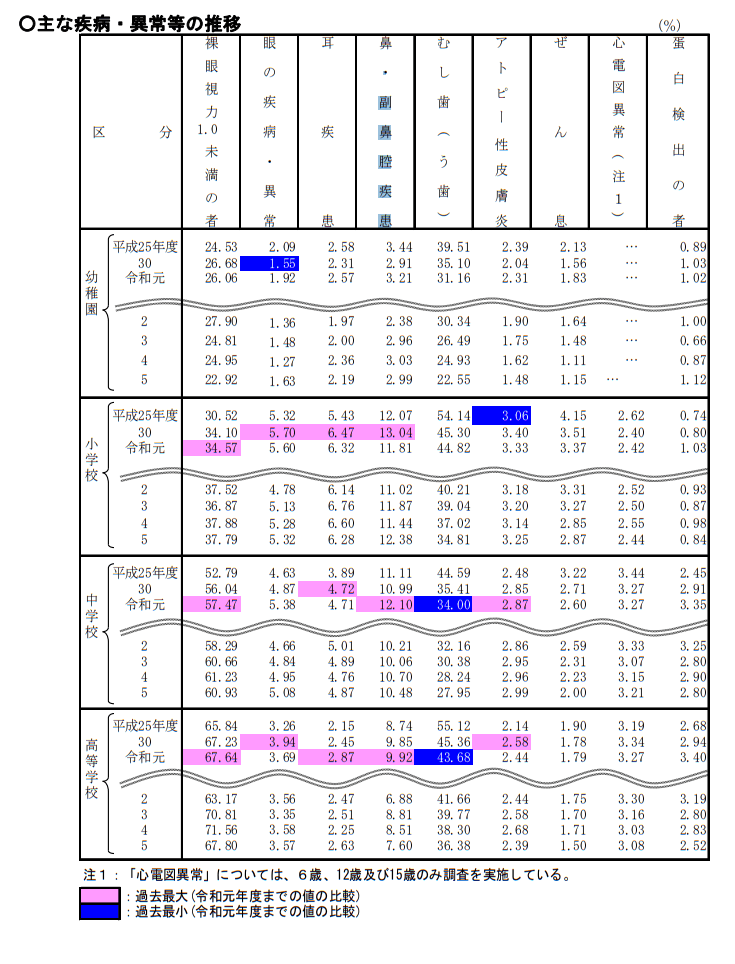

22 令和2年(2020年)の学校保健統計調査における学校種別の主な疾病・異常被患率を以下に示す。

裸眼視力1.0未満の者を示したグラフはどれか。

1.A

2.B

3.C

4.D

解答2

解説

1. Aは、むし歯(う歯)である。

2.〇 正しい。Bは、裸眼視力1.0未満の者である。

3.× Cは、鼻・副鼻腔疾患である。

4.× Dは、耳疾患である。

(※引用:「令和5年度学校保健統計(学校保健統計調査の結果)」文部科学省様HPより)

23 因果関係を推論する上で相対危険やオッズ比の大きさが指標となるのはどれか。

1.関連の一致性

2.関連の強固性

3.関連の時間性

4.関連の整合性

5.関連の特異性

解答2

解説

オッズ:ある事象が起こる確率を起こらない確率で割ったもの。

オッズ比:集団Aのオッズと集団Bのオッズを比較したもの。オッズ比は、症例対照研究の結果から求められ、疾病発生の相対的危険度の数値となる。オッズ比が1のとき、両集団には差がないということになり、1から離れると何らかの差異が存在することになる。

1.× 関連の一致性とは、異なる研究間で同じ結果が得られることである。例えば、複数の異なる地域や集団で行った研究が同じ結論を示す場合に「一致性」があるといえる。

2.〇 正しい。関連の強固性は、因果関係を推論する上で相対危険やオッズ比の大きさが指標となる。関連の強固性とは、暴露と疾患の関連がどれだけ強いかを示す。例えば、喫煙と肺がんの関連を示す研究で、相対危険が高い(例えば10倍以上)ほど関連は強固であると判断される。

3.× 関連の時間性とは、原因が結果よりも時間的に先行していることを示すものである。例えば、喫煙開始後に肺がんが発症するという時間的前後関係である。

4.× 関連の整合性とは、他の生物学的知識や理論と矛盾がないかを示す概念である。例えば、喫煙と肺がんの関連が生物学的に理論と一致していることである。

5.× 関連の特異性とは、ある特定の原因が特定の結果だけを引き起こすことを意味する。例えば、あるウイルスが特定の病気のみを引き起こすといった限定的な関係性のことである。

24 全国がん登録制度について正しいのはどれか。

1.罹患率を計測する。

2.健康増進法に基づいている。

3.診断後7日以内に届け出る。

4.がん罹患者の同意が必要である。

5.指定届出機関による定点把握である。

解答1

解説

平成25(2013)年12月に 「がん登録等の推進に関する法律 (がん登録推進法)」が成立、平成28(2016)年1月から施行された。この法律は、 全国がん登録の実施やこれらの情報の利用及び提供、保護等について定めるとともに、院内がん登録等の推進に関する事項等を定められた。

・全国がん登録:国・都道府県による利用・提供の用に供するため、国が国内におけるがんの罹患、診療、転帰等に関する情報をデータベースに記録し、保存すること。

・院内がん登録:病院において、がん医療の状況を適確に把握するため、がんの罹患、診療、転帰等に関する情報を記録し、保存すること。

(※参考:「がん登録」厚生労働省HPより)

1.〇 正しい。罹患率を計測する。全国がん登録制度とは、がんの罹患や転帰(最終的にどうなったか)という状況を登録・把握し、分析する仕組みであり、がんの患者数や罹患率、生存率、治療効果の把握など、がん対策の基礎となるデータを把握するために必要なものである。がん対策を推進するためには、正確ながんの実態把握が必要であり、その中心的な役割を果たすのが、がん登録である。

・罹患率とは、ある一定の観察期間に新規発生した患者数を、危険曝露人口一人ひとりの観察期間の総和(観察人年)で除したものである。疾病や死亡が生じることを事象の発生という。事象の発生は、ある一定期間を設定し、その期間内で新規に発生した頻度により把握できる。また、発生頻度の表現は、率(rate)の形で示される。

2.× 「健康増進法」ではなく「がん登録等の推進に関する法律 (がん登録推進法)」に基づいている。

・健康増進法は、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律である。都道府県と市町村は、地域の実情に応じた健康づくりの促進のため、都道府県健康増進計画(義務)および市町村健康増進計画(努力義務)を策定する。平成14(2002)年に制定された。

3.× 診断後7日以内に届け出るのは、感染症の場合である。

1~3類感染症:診断後ただちに届け出を行う。

4類感染症:原則、診断後7日以内に届け出を行う。

5類感染症(全数把握):原則、診断後7日以内に届け出を行う。

5類感染症(定点把握):次の月曜日まで、または翌月初日まで。

4.× がん罹患者の同意が、必要「ではない」。『がん登録推進法』において、がんの初回診断をした医療機関は、都道府県知事に届け出なければならないものと規定されている。これは『個人情報保護法』における法令に基づく場合には同意の必要はないという規定に該当する。これは6条に規定されている。(参考:「がん登録等の推進に関する法律」e-GOV法令検索様HP)

5.× 指定届出機関による定点把握であるのは、感染症の場合である。全国がん登録制度は、全国の医療機関(病院・診療所等)が一律に届け出る全数把握である。

・定点把握対象疾患とは、5類感染症の定点把握対象疾患を指す。都道府県知事により指定された医療機関(指定届出機関)のみ、医療機関の管理者が患者の発生について届け出なければならない。主な疾患として、インフルエンザ(鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症を除く)、性器クラミジア感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、その他の感染症(各省で指定)である。

25 令和3年(2021年)の人口動態統計における10~14歳の死因順位の第1位はどれか。

1.自殺

2.肺炎

3.心疾患

4.悪性新生物

5.先天奇形、変形及び染色体異常

解答1

解説

(※図引用:「年齢階級別死因順位」男女共同参画局様HPより)

1.〇 正しい。自殺は、令和3年(2021年)の人口動態統計における10~14歳の死因順位の第1位である。

2~3.× 肺炎/心疾患は、順位外である。

4.× 悪性新生物は、令和3年(2021年)の人口動態統計における10~14歳の死因順位の第2位である。

5.× 先天奇形、変形及び染色体異常は、令和3年(2021年)の人口動態統計における10~14歳の女性の死因順位の第3位である。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ