この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

26 厚生労働省に地域保健・健康増進事業報告を行うのはどれか。

1.介護保険施設

2.企業および事業所

3.がん診療連携拠点病院

4.保健所および市区町村

5.病院、療養病床を有する診療所

解答4

解説

地域保健・健康増進事業報告は、地域住民の健康の保持および増進を目的とし、地域の特性に応じた保健施策の展開などを、実施主体である保健所および市町村ごとに把握するものである。

【地域保健】①母子保健、②健康増進、③歯科保健、④精神保健福祉、⑤エイズ、⑥予防接種、⑦職員の配置状況

【健康増進編】①健康診査、②歯周疾患検診・骨粗鬆症検診、③健康教育、④健康相談、⑤訪問指導、⑥がん検診、⑦肝炎ウイルス検診

「※参考:「地域保健・健康増進事業報告」厚生労働省HPより」

1.× 介護保険施設は、厚生労働省に地域保健・健康増進事業報告を行う必要はない。

・介護保険施設とは、介護保険法に基づき、介護保険サービスを利用できる公的な入居施設で、介護施設としての「特別養護老人ホーム(特養)」、リハビリを中心とした「介護老人保健施設(老健)」、長期入院して療養する「介護医療院・介護療養型医療施設」の3類型がある。

2.× 企業および事業所は、厚生労働省に地域保健・健康増進事業報告を行う必要はない。

・企業(事業所)とは、営利を目的とした組織、事業所とは経済活動の場所ごとの単位を指す。

3.× がん診療連携拠点病院は、厚生労働省に地域保健・健康増進事業報告を行う必要はない。

・がん診療連携拠点病院とは、専門的ながん医療を提供し、地域のがん診療を連携させる役割を担う病院である。

4.〇 正しい。保健所および市区町村は、厚生労働省に地域保健・健康増進事業報告を行う。地域保健・健康増進事業報告は、地域住民の健康の保持および増進を目的とし、地域の特性に応じた保健施策の展開などを、実施主体である保健所および市町村ごとに把握するものである。

5.× 病院、療養病床を有する診療所は、厚生労働省に地域保健・健康増進事業報告を行う必要はない。

・診療所とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

・病院とは、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

27 A市における乳がん検診受診者数が今年8月で昨年度1年間の受診者数を超え、予定していた年間支出額を上回ることが見込まれるため、次年度の支出見込額を増額することになった。

今年度の増額分に対応するために編成されるのはどれか。

1.一般会計

2.暫定予算

3.当初予算

4.特別会計

5.補正予算

解答5

解説

【今年度(現年度)の状況】

乳がん検診受診者数が8月時点ですでに昨年度の1年分を超えた。

今年度(現在進行中)の支出額が予定を上回りそう。

【次年度の対応】

次年度の予算(支出見込み)を増額することが決定した。

→次年度の予算増額が「決まった」ことを踏まえて、今年度のうちに発生する増額(追加支出)にどう対応するべきか考えよう。今年度中の追加支出に対応する予算措置は「補正予算」である。他の選択肢(一般会計・暫定予算・当初予算・特別会計)はそれぞれ別の目的・時期に使われるため、年度途中の追加措置には適さない。

1.× 一般会計とは、特別会計に属さない歳入・歳出を包括的・一般的に経理する会計を指す。地方自治体の4月1日~翌年3月31日(一会計年度)の歳入・歳出を包括的に経理する会計を指す。特別会計に属さない地方自治体の基本的な行政活動を行うための会計を指す。単一予算主義の原則に基づく。

2.× 暫定予算とは、予算が会計年度の開始前(3月31日)までに成立しない場合に、暫定的に組まれる短期の予算をいう。本予算成立後は、本予算に吸収される。つまり、地方自治体において、予算が会計年度の開始前に成立しないときに、必要な経費を支出できるよう組まれる予算は、暫定予算である。

3.× 当初予算とは、一会計年度を通じて定められる基本的な予算(最初に立てる予算案)である。年度開始前の3月に議会の議決を経て定められる。

4.× 特別会計とは、地方自治体の特定の事業(介護保険、国民健康保険、水道事業 等)を行うための会計を指す。一般会計のように単一の会計では適切な処理が難しい事業について、効率性や運用の観点から一般会計とは別に扱う特別会計が設置される。普通地方公共団体が特定の事業を行う場合などに設けられる。一般会計に属さない会計を指す。一般の歳入・歳出と区別して経理する必要がある場合におかれる。

5.〇 正しい。補正予算は、今年度の増額分に対応するために編成される。補正予算とは、予算の調整後に生じた事由によって、既定の予算に追加などの変更を加える必要が生じたときに作られる予算をいう。本設問では、乳がん検診の受診者が想定を超え、年度途中(8月時点)ですでに年間の予定額を超えることが見込まれている。このため、今年度の支出不足分を補うために必要な予算は、「補正予算」により編成されることになる。

28 A市では職員の仕事と子育ての両立を図るための市町村行動計画を策定した。

この取り組みの根拠となる法律はどれか。

1.健康増進法

2.児童福祉法

3.母子保健法

4.子ども・子育て支援法

5.次世代育成支援対策推進法

解答5

解説

1.× 健康増進法とは、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律である。都道府県と市町村は、地域の実情に応じた健康づくりの促進のため、都道府県健康増進計画(義務)および市町村健康増進計画(努力義務)を策定する。

2.× 児童福祉法とは、すべての児童の健全な育成・生活の保障・児童の福祉の推進を目的とする法律である。児童相談所の設置や小児慢性特定疾病医療費の支給などが規定されている。

3.× 母子保健法とは、母性、乳幼児の健康の保持および増進を目的とした法律である。母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することを目的として制定された法律である。

4.× 子ども・子育て支援法とは、子育て家庭への保育サービスや地域子育て支援を中心とした法律である。例えば、認定こども園の設置や待機児童対策などが主な施策である。

5.〇 正しい。次世代育成支援対策推進法が根拠となる法律である。次世代育成支援対策推進法とは、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される環境整備を図るための次世代育成支援対策の基本理念を定めた法律である。都道府県・市町村の行動計画、一般事業主の行動計画を次世代育成支援対策推進センターなどで規定している。

29 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で規定されているのはどれか。2つ選べ。

1.検疫所の設置

2.飼い犬の狂犬病予防注射

3.病原体に汚染された場所の消毒

4.結核患者の通院医療費の公費負担

5.食中毒発生時の飲食店の営業停止

解答3・4

解説

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法、感染症法、感染症新法)は、感染症の予防および感染症患者に対する医療に関する措置について定めた日本の法律である。平成10年(1998年)に制定された。主な内容は、①1~5類感染症の分類と定義、②情報の収集・公表、③感染症(結核を含む)への対応や処置。

1.× 検疫所の設置は、検疫法で規定されている。検疫法とは、日本国内に常在しない感染症の病原体が船舶・航空機を介して国内に侵入することの防止と、船舶・航空機に関し感染症の予防に必要な措置を講じることに関する日本の法律である。

2.× 飼い犬の狂犬病予防注射は、狂犬病予防法で規定されている。狂犬病予防法は、狂犬病の予防および発生時の処置に関する法律である。

3.〇 正しい。病原体に汚染された場所の消毒は、感染症法で規定されている。第二十七条(感染症の病原体に汚染された場所の消毒)において規定されている(※参考:「感染症法」e-GOV法令検索様HPより)

4.〇 正しい。結核患者の通院医療費の公費負担は、感染症法で規定されている。第三十七条の二(結核患者の医療)において規定されている(※参考:「感染症法」e-GOV法令検索様HPより)

5.× 食中毒発生時の飲食店の営業停止は、食品衛生法で規定されている。

・食品衛生法とは、日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するための日本の法律である。食品を提供するスーパーマーケットなどの小売店や、食事を提供する飲食店、食品に関わる添加物や容器包装を扱う企業など、食品業界の事業者全体が対象とされている。

30 歯科保健施策について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.歯科疾患実態調査は3年ごとに実施されている。

2.健康増進法によって歯周疾患検診が義務化された。

3.ライフステージごとの歯科口腔保健事業の推進が図られている。

4.平成23年(2011年)に歯科口腔保健の推進に関する法律が施行された。

5.第1次国民健康づくり対策の課題の1つとして歯の健康が取り上げられた。

解答3・4

解説

わが国の歯科保健状況を把握し、8020 運動(歯科保健推進事業等)の種々の対策の効果についての検討等、今後の歯科保健医療対策を推進するための次期の目標設定に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

【主な調査事項】①歯や口の状態、②歯をみがく頻度、③歯や口の清掃状況、④過去1年間における歯科検診受診の有無、⑤過去1年間におけるフッ化物応用の有無、⑥矯正治療の経験の有無、⑦歯・補綴の状況、⑧歯肉の状況(※参考:「歯科疾患実態調査」厚生労働省HPより)

1.× 歯科疾患実態調査は、「3年ごと」ではなく5年ごとに実施されている。昭和32年から6年ごとに実施していたが、平成24年に策定した「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」の中間評価にあわせ、平成28年の調査から調査周期を5年に変更となっている(※引用:「令和4年歯科疾患実態調査」厚生労働省様HPより参考)。

2.× 歯周疾患検診が義務化されたのは、「健康増進法」ではなく、『老人保健法』による総合健康診査事業である。老人保健法による総合健康診査の実施について、①歯周疾患検診、②骨粗鬆症検診などがおもにあげられる。

・健康増進法は、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律である。都道府県と市町村は、地域の実情に応じた健康づくりの促進のため、都道府県健康増進計画(義務)および市町村健康増進計画(努力義務)を策定する。

・老人保健法の目的は、国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、もつて国民保健の向上と老人福祉の増進を図ることである。

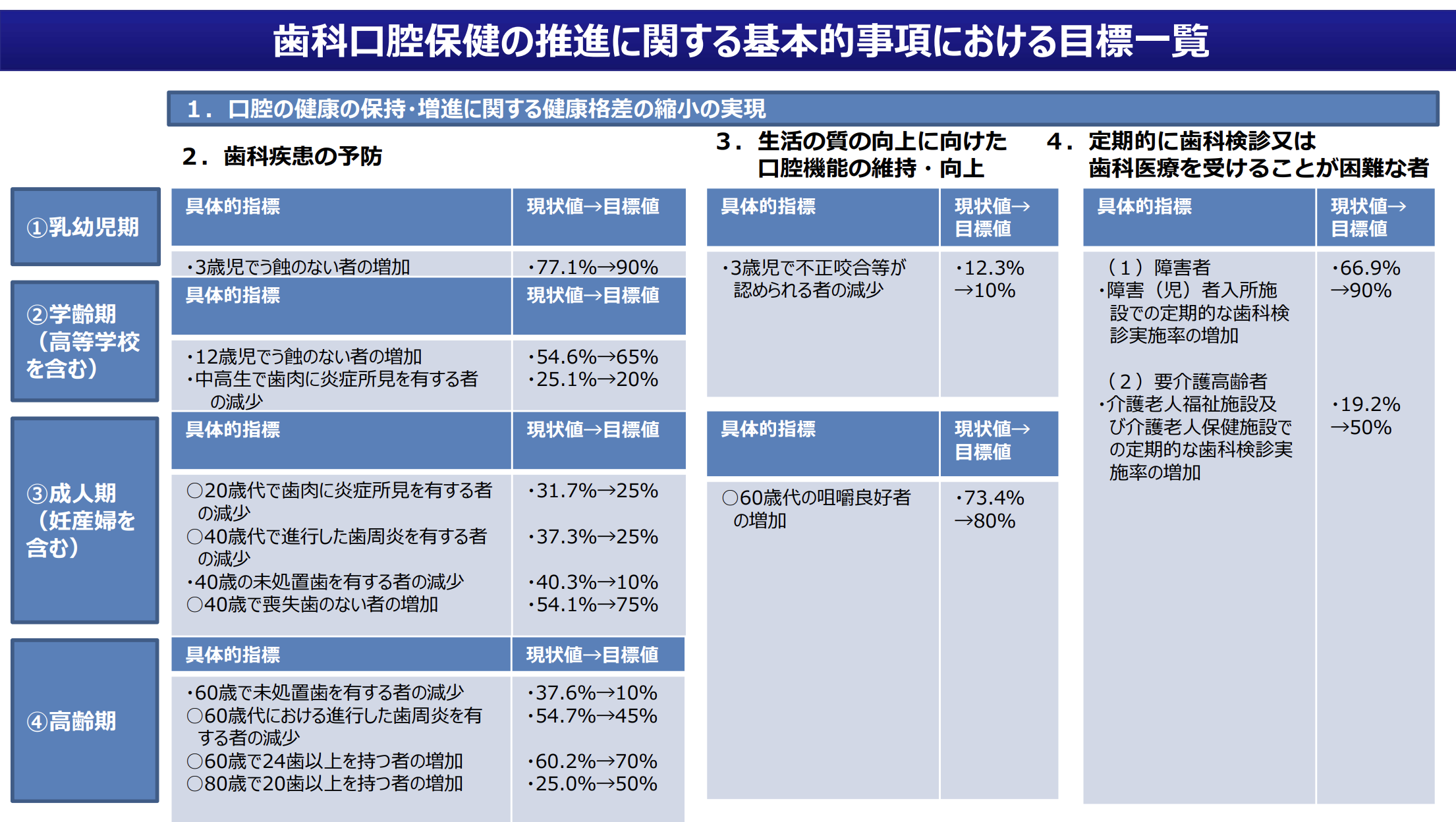

3.〇 正しい。ライフステージごとの歯科口腔保健事業の推進が図られている(※下図参照)。

(図参照:「歯科口腔保健の推進に関する法律と基本的事項について」厚生労働省HPより)

4.〇 正しい。平成23年(2011年)に歯科口腔保健の推進に関する法律が施行された。歯科口腔保健の推進に関する法律とは、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進するための法律であり、施策に関する基本理念、国・地方公共団体等の責務などが定められ、歯科疾患の予防や口腔の保健に関する調査研究をはじめ、国民が定期的に歯科検診を受けること等の勧奨や、障害者・介護を必要とする高齢者が定期的に歯科検診を受けることまたは歯科医療を受けることができるようにする等の内容となっている。

5.× 歯の健康が取り上げられたのは、「第一次国民健康づくり対策の課題」ではなく、健康日本21(第二次国民健康づくり対策の課題)と「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」をもとに推進されている。ちなみに、第一次国民健康づくり対策とは、昭和53年(1978年)に開始され、生涯を通じる健康づくりの推進(検診体制や基盤整備)及び健康づくりの3要素(栄養、運動、休養)の健康増進事業の推進があげられている。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ