この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

6 人口100人のA地区は高齢化と過疎化が進行している中山間地域である。老人クラブの活動は積極的に行われているが、健康課題としてフレイルがある。民生委員、自治会役員、老人クラブは協力し合って、この課題に取り組む組織をつくることにした。

この組織の種類はどれか。

1.特定非営利活動法人〈NPO〉型

2.セルフヘルプグループ型

3.委員会型

4.地縁型

解答4

解説

・人口100人のA地区:高齢化と過疎化が進行している中山間地域。

・老人クラブの活動は積極的に行われているが、健康課題としてフレイルがある。

・民生委員、自治会役員、老人クラブは協力し合って、この課題に取り組む組織をつくることにした。

1.× 特定非営利活動法人〈NPO〉型とは、特定の社会的課題に対し広範囲で活動する法人組織である。設立には、法人登記や行政手続きなどが必要である。

2.× セルフヘルプグループ型とは、同じ課題や悩みを抱える個人同士が自助的に支え合う小規模な集まりである。例えば、アルコール依存症者の自助グループや患者会など、個人間の互助的支援を目的とした形態である。

3.× 委員会型とは、特定の課題に対して一時的または期間限定で設置される形式である。例えば、特定のイベントや一時的な調査活動のために設置される形態である。

4.〇 正しい。地縁型が該当する。地縁型とは、地域住民が日常的な交流をもとに、地域の特性や課題を踏まえ協力して取り組む、地域に密着した組織形態である。本設問の場合、民生委員や自治会役員、老人クラブといった地域内の既存組織が連携し、地域課題であるフレイル対策に日常的に取り組むことができる。

7 4か月児健康診査の問診で正しいのはどれか。

1.「1人で座れますか」

2.「人見知りをしますか」

3.「あやすとよく笑いますか」

4.「音楽を聞かせると手足を動かして喜びますか」

解答3

解説

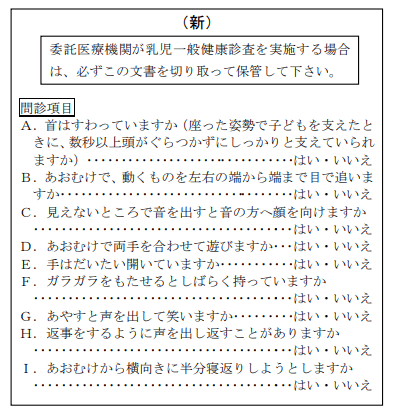

(※図引用:●4ヶ月用 問診項目「母子保健のしおりの解説書」三重県医師会様HPより)

1.× 「1人で座れますか」

これは、生後6~7か月頃の発達段階である。

2.× 「人見知りをしますか」

これは、生後6か月頃の発達段階である。

3.〇 正しい。「あやすとよく笑いますか」は、4か月児健康診査の問診である。

上図の【●4ヶ月用 問診項目】における「G.あやすと声を出して笑いますか?」に該当する。

4.× 「音楽を聞かせると手足を動かして喜びますか」

これは、生後9~10か月頃の発達段階である。

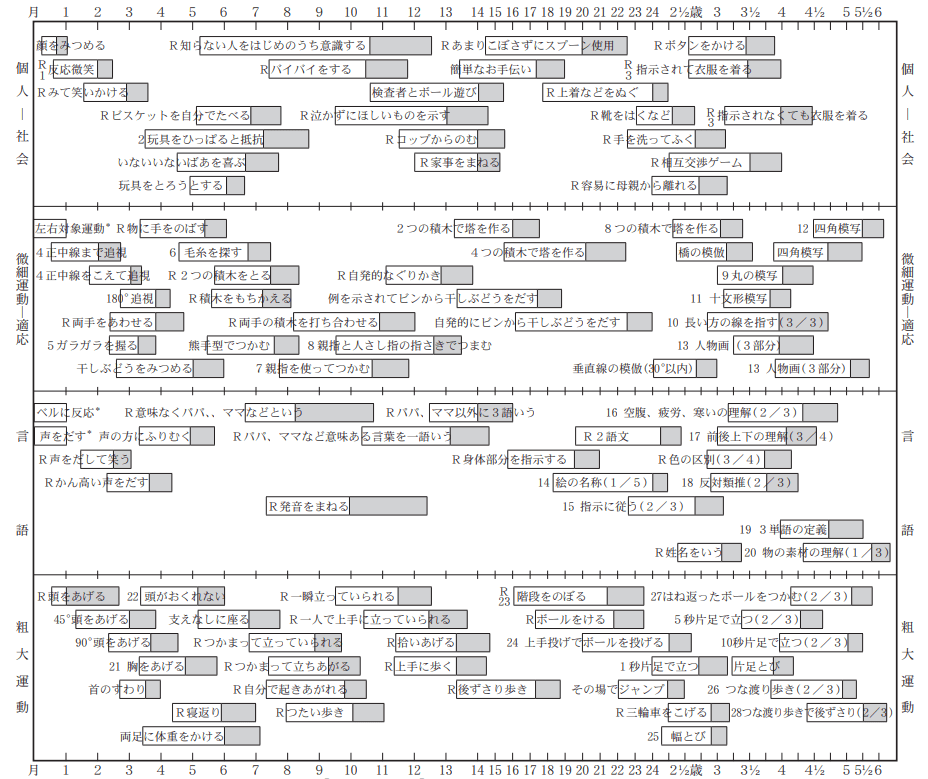

①体重が増えているか?、②首が座っているか?、③目を合わせることができるか?、④目で物を追うことができるか?、⑤先天性股関節脱臼がないかなどがあげられる。デンバー発達判定法には、4ヶ月の項目で、①手をみつめる、②ガラガラを握る、180°追視、両手を合わす、③キャアキャア喜ぶ 90°頭を上げる、両足で体を支えるなどがあげられる。

(※図:日本版デンバー式発達スクリーニング検査)

8 Aさん(70歳、男性)は定年退職後、年金の給付を受けて、妻と2人で暮らしている。2年前にParkinson〈パーキンソン〉病と診断された。Hoehn-Yahr〈ホーエン・ヤール〉の重症度分類でステージⅢとなり、Aさんの妻が医療費助成の申請のため保健所に来所した。その際に家庭訪問の日時を約束し、保健師が訪問したところ、Aさんは「入浴や通院のときに不安を感じることがあるが、何とか自分のことは1人でできている」と話した。

初回訪問時の情報収集で優先度が高いのはどれか。

1.住環境

2.家族関係

3.経済状況

4.病院への通院方法

解答1

解説

・Aさん(70歳、男性、妻と2人暮らし)

・定年退職後、年金の給付を受けている。

・2年前:Parkinson病と診断。

・Hoehn-Yahrの重症度分類でステージⅢ(歩行障害、姿勢保持反射障害が出現し、ADLの一部に介助が必要になる。)

・Aさんの妻が医療費助成の申請のため保健所に来所した。

・家庭訪問中、Aさん「入浴や通院のときに不安を感じることがあるが、何とか自分のことは1人でできている」と話した。

→パーキンソン病とは、黒質のドパミン神経細胞の変性を主体とする進行性変成疾患である。4大症状として①安静時振戦、②筋強剛(筋固縮)、③無動・寡動、④姿勢反射障害を特徴とする。また、自律神経障害による便秘や起立性低血圧、排尿障害、レム睡眠行動障害などが起こる。レム睡眠行動障害とは、レム睡眠の時期に体が動き出してしまう睡眠障害の1つである。 睡眠時随伴症に分類される。

1.〇 正しい。住環境は、初回訪問時の情報収集で優先度が高い。なぜなら、本症例は、パーキンソン病ステージⅢであり、姿勢の不安定さや転倒のリスクが高まるため。また、パーキンソン病は進行性であるため、症状が悪化し転倒する前から、転倒予防のため住環境の回収をしておく必要がある。「入浴時の不安がある」との訴えから、浴室や脱衣所の安全性(滑り止めマットの有無や手すりの設置状況)を優先的に確認する。また、転倒を予防する観点から、廊下や階段など生活動線全体の安全性(段差解消、手すり設置など)も評価すべきである。

2.× 家族関係より優先されるものが他にある。本症例は、妻と二人暮らしをしており、Aさんの妻が医療費助成の申請のため保健所に来所し、協力を得られているため。ただし、初回訪問時の最優先事項ではないが、病状が進行すると介護者への負担が高まる可能性があるため、今後の訪問時に改めて評価する必要がある。

3.× 経済状況より優先されるものが他にある。なぜなら、本症例は、すでに定年退職後、年金の給付を受けているため。生活基盤が一定程度整っており、医療費助成の申請が進んでいることから、直ちに把握する必要性は低い。ただし、今後の介護サービス利用時には経済状況を踏まえる必要がある。

4.× 病院への通院方法より優先されるものが他にある。なぜなら、Aさん「入浴や通院のときに不安を感じることがあるが、何とか自分のことは1人でできている」と話しているため。現状では自力で何とか通院可能であり、優先的な課題とはいえない。ただし、パーキンソン病は進行性であり、今後通院時の安全性を確認することは必要である。

ステージⅠ:片側のみの症状がみられる。軽症で機能障害はない。

ステージⅡ:両側の症状がみられるが、バランス障害はない。また日常生活・通院にほとんど介助を要さない。

ステージⅢ:歩行障害、姿勢保持反射障害が出現し、ADLの一部に介助が必要になる。

ステージⅣ:日常生活・通院に介助を必要とする。立位・歩行はどうにか可能。

ステージⅤ:寝たきりあるいは車いすで、全面的に介助を要する。歩行・起立は不能。

9 保健所が活動性の肺結核患者の発生届を受理した。

初回面接の情報収集で優先度が高いのはどれか。(※不適切問題:採点除外)

1.診断までの受診の有無

2.乳幼児との接触の有無

3.結核患者との接触の有無

4.呼吸器症状が悪化した時期

解答(解答なし)

理由:設問が不十分で正解が得られないため。

解説

不適切問題となった理由は、「設問文に患者背景(年齢、職業、家族構成、発病経過、生活環境など)が十分示されておらず、感染拡大防止のために何を最優先すべきか具体的に判断できないため」である。実際の保健活動では、患者の置かれた状況によって情報収集の優先順位が変わるため、情報が不足した本設問では、妥当な解答を1つに絞ることは困難である。

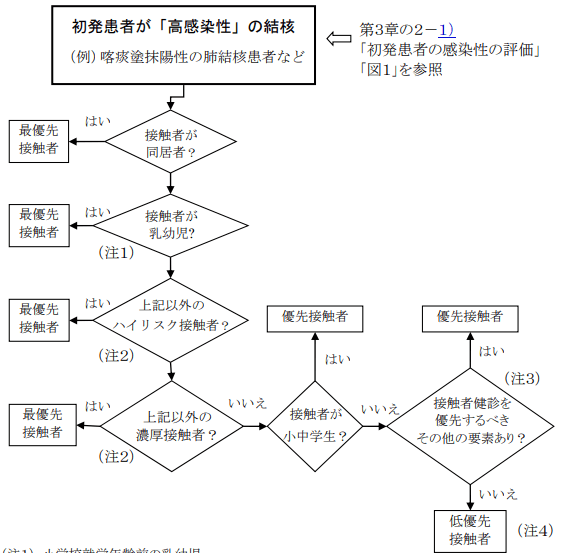

1.〇 診断までの受診の有無は、優先度が高い項目である。なぜなら、結核は症状があっても診断が遅れることが多く、受診歴を知ることで感染期間を推定し、濃厚接触者調査に活かせるため。(あえて順位付けするとすれば、優先度3位)咳などで複数病院を受診していた場合は、それらの施設に通知し、院内感染対策や接触者スクリーニングを行う。

2.〇 乳幼児との接触の有無は、優先度が高い項目である。なぜなら、乳幼児は免疫力が弱く、結核感染後に重症化(結核性髄膜炎など)するリスクが高いため。(あえて順位付けするとすれば、優先度1位)結核患者が保育園や家庭で乳幼児と頻繁に接触している場合、直ちに接触した乳幼児全員をスクリーニングし、必要なら予防的治療(INH予防内服)を開始する必要がある。

3.〇 結核患者との接触の有無は、優先度が高い項目である。なぜなら、感染源となる人物を特定することで、更なる感染拡大防止策が可能になるため。(あえて順位付けするとすれば、優先度2位)職場や家庭に他の結核患者がいれば、その感染源の患者も隔離や治療が不十分な可能性がある。これを特定しない限り感染連鎖は止まらない。

4.〇 呼吸器症状が悪化した時期は、優先度が高い項目である。なぜなら、 症状悪化の時期を把握することは、感染性が高い期間を推定し、より正確な感染拡大防止策を実施できるため。(あえて順位付けするとすれば、優先度4位)これは、潜伏期間もあり、一概に断定することができない項目であるため、優先度は他の選択肢より低い。

(※図引用:「結核接触者健康診断の手引き」厚生労働省様HPより)

10 予防接種について正しいのはどれか。

1.定期接種の実施主体は都道府県である。

2.学校などでの集団接種を原則としている。

3.流行性耳下腺炎は定期接種の対象である。

4.定期接種による健康被害には予防接種健康被害救済制度がある。

解答4

解説

予防接種法とは、公衆衛生の観点から伝染のおそれがある疾病の発生・まん延を予防するためにワクチンの予防接種を行うとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的として制定された日本の法律である。予防接種法に基づく予防接種には、①定期予防接種と②臨時予防接種があり、定期予防接種の対象疾患には、①A類疾病と②B類疾病がある。さらに同法に基づかない任意接種もある。

A類疾病:主に集団予防、重篤な疾患の予防に重点を置き、国の積極的な勧奨があり、本人(保護者)に努力義務がある。

疾患:結核、ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ、麻疹、風疹、日本脳炎、ヒブ(インフルエンザ菌b型)感染症、小児の肺炎球菌感染症、水痘、ヒトパピローマウイルス感染症、B型肝炎

B類疾病:主に個人予防に重点を置き、国の積極的な勧奨なく、本人(保護者)に努力義務はない。

疾患:季節性インフルエンザと高齢者の肺炎球菌感染症

(参考:「予防接種とは?」東京都医師会HPより)

1.× 定期接種の実施主体は、「都道府県」ではなく市町村である。

2.× 「学校などでの集団接種」ではなく医療機関などでの個別接種を原則としている。なぜなら、過去に集団接種による健康被害が問題となったため。

3.× 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)は、定期接種の対象「とはいえない」。任意接種として1歳から受けることができる。日本小児科学会では、1歳と小学校入学前の2回接種を推奨している。

4.〇 正しい。定期接種による健康被害には、予防接種健康被害救済制度がある。健康被害救済制度とは、予防接種の副反応による健康被害は、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものである。予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われる(※引用:「予防接種健康被害救済制度について」厚生労働省様HPより)。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ