この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

11 セクシュアリティに配慮が必要な児童生徒に対して学校が行う支援内容で適切なのはどれか。

1.制服は生物学的な性に合わせる。

2.通知表は児童生徒が希望する呼称で記す。

3.当該児童生徒への配慮を同級生に周知する。

4.医療機関の助言を受けてからサポートチームを設置する。

解答2

解説

セクシュアリティとは、直訳:人間の性、性のあり方と訳され、4つの構成要素からなり、「①からだの性(生物学的な性)」「②こころの性(性自認)」「③好きになる性(性的指向)」「④ふるまう性(性表現)」などの要素からなると考えられている。人間における性的本能の充足に関係する行動や性的振る舞いの総体を指し、健康の概念においても重要である。

1.× 制服は、「生物学的な」ではなく本人の性自認(自己認識した性)に合わせる。性別違和を感じる生徒に対し、本人が望む制服の着用を認める学校が増えている。

・生物学的な性とは、生物学的特徴(外性器、内性器、性染色体、性ホルモン分泌など)によるものである。

2.〇 正しい。通知表は、児童生徒が希望する「呼称」で記す。なぜなら、本人の性自認を尊重し、心理的な負担を軽減できるため。

・呼称(敬称)には「さん」や「くん」などがあるが、ジェンダーの観点からすべて「さん」に統一することも考えられる。

3.× 当該児童生徒への配慮を同級生に周知することは避けなければならない。本人のプライバシーを侵害し、差別やいじめなど二次被害につながるおそれがあるためである。ただし、本人が望み、合意がある場合には理解促進を目的として周知することもある。

4.× 必ずしも、医療機関の助言を受けてからサポートチームを設置する必要はない。早期の学校内の支援体制整備が児童生徒の心理的・身体的な負担軽減のためには重要である。必要に応じて、後から医療機関と連携することも検討する。

①快楽性(衝動性):性的指向

②生殖性:種の保存

③性役割:心理・社会的属性(ジェンダー)

④連帯性(親密性):人間関係の形成

⑤性別:性別学的な男性・女性を区別する。

12 常時使用する労働者が35名の事業場(製造業)に選任が義務付けられているのはどれか。

1.産業医

2.保健師

3.衛生管理者

4.安全衛生推進者

解答4

解説

1.× 産業医は義務付けられていない。50人以上働く事業所は産業医を置かなければならない。産業医とは、労働安全衛生法に基づき、事業所や労働者に対して労働衛生について勧告・指導・助言を行う医師のことである。業種を問わず常時使用する労働者が50人以上の事業場で、事業所が産業医を選任することが義務付けられている。原則として、少なくとも毎月1回職場巡視をしなければならない。職場巡視は、職場の作業環境や作業方法を確認し、安全衛生上の課題を見出だし改善することを目的としている。

2.× 保健師は義務付けられていない。労働安全衛生法上、保健師の位置付けとして、① 事業者は健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労

働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない(法 66 条の 7)② 事業者は、労働者数 50 人未満の事業場については、医師(必要な医学に関する知識を有する者)又は保健師(必要な知識を有する者として地域産業保健センターの名簿に記されている者)に労働者の健康管理等を行わせるように努めなければならない(法 13 条の 2、労働安全衛生規則 15 条の 2)。

3.× 衛生管理者は義務付けられていない。50人以上働く事業所は産業医を置かなければならない。衛生管理者とは、職場の衛生にかかわる技術的事項の管理を行う。少なくとも毎週1回作業場の巡視を行い、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害防止措置を講じなければならない。定期的な職場巡視が義務付けられているのは、産業医と衛生管理者である。

4.〇 正しい。安全衛生推進者は、常時使用する労働者が35名の事業場(製造業)に選任が義務付けられている。安全衛生推進者とは、労働安全衛生法に基づき、一定の業種で常時使用する労働者が10人以上50人未満を使用する事業場で選任され、労働者の安全や健康確保などに関わる業務を担当するものをいう。

13 健康危機管理について正しいのはどれか。

1.対象分野に児童虐待が含まれる。

2.定義は地域保健法に規定されている。

3.市町村の地域防災計画の策定は努力義務である。

4.対応は有事対応と事後対応の2つに大別される。

解答1

解説

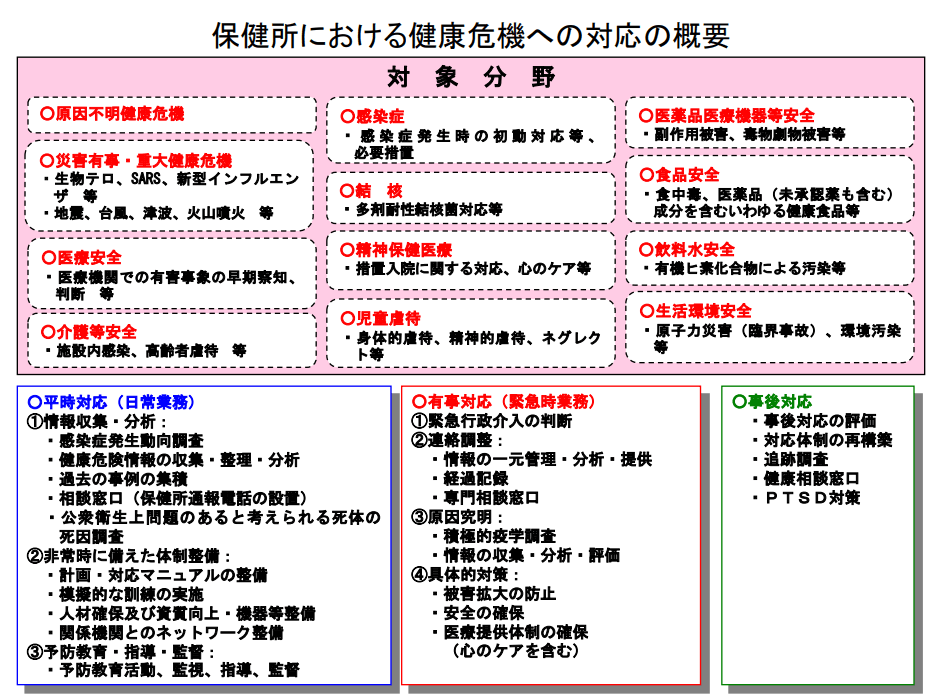

(※引用:「最近の健康危機管理事案に関する問題」厚生労働省様HPより)

1.〇 正しい。対象分野に児童虐待が含まれる(※上図参照)。児童虐待は子どもの健康や命に重大な影響を及ぼす問題であり、健康危機管理において対応すべき重要な課題と位置づけられている。

2.× 定義は、「地域保健法」ではなく厚生労働省健康危機管理基本指針に規定されている。平成13年に定められた「厚生労働省健康危機管理基本指針」によれば、健康危機管理とは、「医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関する業務であって、厚生労働省の所管に属するものをいう。」とされている(引用:「地域における健康危機管理について~地域健康危機管理ガイドライン~」厚生労働省HPより)。

3.× 市町村の地域防災計画の策定は、「努力義務」ではなく義務である。災害対策基本法の第42条(市町村地域防災計画)において明記されている。

4.× 対応は、 ①有事対応、②事後対応、③平時対応の3つに大別される(※上図参照)。

厚生労働省は、平成6年に告示し平成12年に改正した「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」において、地方自治体が健康危機管理を適切に実施するための具体的な手引書を整備することを定めた。「地域健康危機管理ガイドライン」は、地方自治体がこの手引書を作成する際の参考となるように、地域における健康危機管理のあり方検討会がまとめたものである。

【健康危機管理の4つの側面】

保健所における健康危機管理の実際の業務は、対策の内容により、以下の4つの範疇に分けて整理することができる。すなわち、「健康危機の発生の未然防止」、「健康危機発生時に備えた準備」、「健康危機への対応」、「健康危機による被害の回復」であり、これらは健康危機管理業務の一連の流れとなる。

①健康危機発生の未然防止:管理基準の設定、監視業務等、健康危機の発生を未然に防止するための対策である。地域の状況を十分に把握し、保健所管轄区域において発生が予想される健康被害に応じた対策を講じることが重要である。

②健康危機発生時に備えた準備:健康危機がその時々の状況によって急速な進展をみることがあることから、保健所が迅速かつ効果的な対応を行うために、健康危機の発生に備えて事前に講じられる種々の対策である。これには、手引書の整備、健康危機発生時を想定した組織及び体制の確保、関係機関との連携の確保、人材の確保、訓練等による人材の資質の向上、施設、設備及び物資の確保、知見の集積等が含まれる。

③健康危機への対応:健康危機の発生時において、人的及び物的な被害の拡大を防止するために行う業務のことである。具体的には、対応体制の確定、情報の収集及び管理、被害者への保健医療サービスの提供の調整、防疫活動、住民に対する情報の提供等の被害の拡大防止のための普及啓発活動等のことである。また、被害発生地域以外からの救援を要請することも含まれる。

④健康危機による被害の回復:健康危機による被害の発生後に、住民の混乱している社会生活を健康危機発生前の状況に復旧させるための業務である。具体的には、飲料水、食品等の安全確認、被害者の心のケア等が含まれる。また、健康危機が沈静化した時点で、健康危機管理に関する事後評価を行うことも必要である。このとき、保健所による評価と、保健所の外部の専門家等による評価の双方を行うことが考えられる。実際に行われた管理又はその結果を分析及び評価することにより、管理基準の見直し、監視体制の改善等を実施し、被害が発生するリスクを減少させるための業務を行うことが可能となる。これらの評価を行うことにより、健康危機管理を行った組織等の健康危機管理の在り方についての見直しを行うことができる。さらに、健康危機管理の経過及びその評価結果を公表することにより、他の地域における健康危機管理のための重要な教訓ともなる。評価を行う際には、本ガイドラインにおける指摘事項を踏まえて評価することも考えられる。

(参考:「地域における健康危機管理について~地域健康危機管理ガイドライン~」厚生労働省HPより)

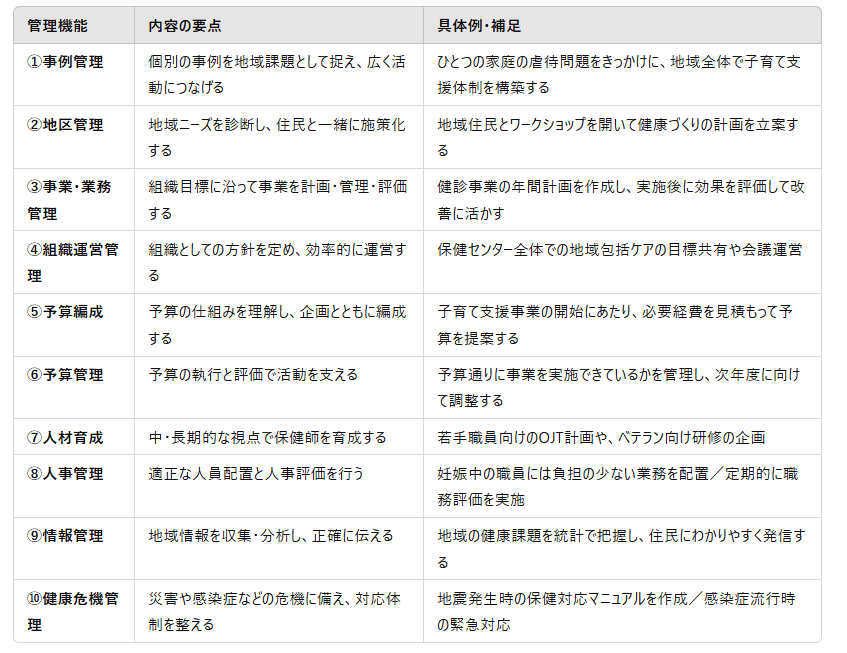

14 公衆衛生看護管理における地区管理はどれか。

1.継続支援を必要とする人のモニタリングをする。

2.新規事業の予算確保のために企画書を作成する。

3.潜在的な健康課題も含めた地域の健康課題を把握する。

4.地域の健康課題について他の自治体の先進事例を調べる。

解答3

解説

1.× 継続支援を必要とする人のモニタリングをする。

これは、事例管理である。

2.× 新規事業の予算確保のために企画書を作成する。

これは、事業・業務管理である。

3.〇 正しい。潜在的な健康課題も含めた地域の健康課題を把握する。

これは、地区管理である。

4.× 地域の健康課題について他の自治体の先進事例を調べる。

これは、事例管理である。

15 平成15年(2003年)の「地域保健従事者の資質の向上に関する検討会報告書」における地域保健従事者に求められる能力のうち「行政職員としての能力」はどれか。

1.交渉・折衝能力

2.健康危機管理能力

3.保健事業運営能力

4.個人・家族に対する支援能力

解答1

解説

1.〇 正しい。交渉・折衝能力は、平成15年(2003年)の「地域保健従事者の資質の向上に関する検討会報告書」における地域保健従事者に求められる能力のうち「行政職員としての能力」である。行政職員としての能力として、①企画・計画能力、②情報収集・活用能力、③意思決定能力、④説明・調整能力、⑤交渉・折衝能力、⑥組織運営能力、⑦育成・指導能力である(※参考:「第5章 地域保健従事者の人材育成の方向性」厚生労働省様HPより)。

2.× 健康危機管理能力は、専門職員としての能力である。

3.× 保健事業運営能力は、専門職員としての能力である。

4.× 個人・家族に対する支援能力は、専門職員としての能力である。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ