この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

21 難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく指定難病の医療費助成制度で正しいのはどれか。

1.患者の自己負担割合は3割である。

2.令和3年(2021年)時点で指定難病は110疾患である。

3.国が指定した医療機関で受診した医療費が助成対象である。

4.新規に医療費助成を受けるには難病指定医による診断書が必要である。

解答4

解説

医療費助成制度とは、病気やけがの治療にかかる医療費の一部または全額を、公的機関が負担する制度である。

【医療費助成制度について】

①都道府県・指定都市の窓口に申請する。

②医療費助成の対象者:指定難病に罹患し、重症度分類等による病状の程度が一定以上であるとして認定を受けた者。

③患者の自己負担は2割で、自己負担上限額(月額)が設定されている。

④自己負担上限額は、応能負担(世帯の所得に応じて設定)されている。

⑤医療費助成は、都道府県・指定都市が指定する指定医療機関が行う特定医療に対して行われる。

⑥特定医療費の支給に要する費用は、都道府県と国が50%ずつ負担している。

(※参考「指定難病の要件について」厚生労働省HPより)

1.× 患者の自己負担割合は、「3割」ではなく2割である。患者の自己負担は2割で、自己負担上限額(月額)が設定されている。さらに、世帯の所得に応じて月ごとの自己負担上限額(応能負担=世帯の所得に応じて設定)が定められている。

2.× 令和3年(2021年)時点で指定難病は、「110疾患」ではなく338疾患である。ちなみに、110疾患であったのは、難病法施行時点(平成27年:2015年)である。

3.× 「国」ではなく都道府県・指定都市が指定した医療機関で受診した医療費が助成対象である。なぜなら、難病医療費助成の対象となる医療(特定医療)を提供できる「指定医療機関」を指定するのは、都道府県・指定都市が行うため。

・指定医療機関とは、①都道府県から指定を受けた病院・診療所、②薬局、③訪問看護ステーションを指す。

4.〇 正しい。新規に医療費助成を受けるには、難病指定医による診断書が必要である。

・難病指定医とは、難病患者が「医療費助成」を受けるために必要な診断書(臨床調査個人票)を作成できる、特別に認められた医師のことである。難病指定医には2種類あり、「①難病指定医」と「②協力難病指定医」があげられる。①難病指定医は、新しく申請する人用の診断書(臨床調査個人票)も、更新する人用も、両方作れる(いちばん権限がある医師)。一方、②協力難病指定医は、更新申請用の臨床調査個人票のみ作成ができる(新規申請の診断書は書けない)。

(※図引用:「医療費の助成」ファイザー様HPより)

難病法とは、難病の患者に対する医療などに関する施策を定め、良質・適切な医療の確保、療養生活の質の維持向上を図ることを目的としている。この目的に沿って定められている8つの基本方針は以下のとおりである。

【難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針】

①医療等の推進の基本的な方向

②医療を提供する体制の確保に関する事項

③医療に関する人材の養成に関する事項

④調査及び研究に関する事項

⑤医療のための医薬品及び医療機器に関する研究開発の推進に関する事項

⑥療養生活の環境整備に関する事項

⑦医療等と福祉サービスに関する施策、就労の支援に関する施策その他の関連する施策との連携に関する事項

⑧その他、医療等の推進に関する重要事項

【難病と指定難病の定義】

・発病の機構が明らかでない。

・治療方法が確立していない。

・希少な疾病である。

・長期の療養を必要する。

【指定難病】

・患者数が一定の人数に達しない。

・客観的な診断基準が確立してない。

(※参考「指定難病の要件について」厚生労働省HPより)

22 地球温暖化によって発生が増加するおそれがある感染症はどれか。

1.後天性免疫不全症候群〈AIDS〉

2.ポリオ〈急性灰白髄炎〉

3.マラリア

4.痘そう

5.結核

解答3

解説

1.× 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉は、ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉によって引き起こされ、伝播は主に性行為、血液接触、母子感染によるものである。

・ヒト免疫不全ウイルスは、人の免疫細胞に感染してこれを破壊し、最終的に後天性免疫不全症候群を発症させるウイルスである。ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症に対する治療法は飛躍的に進歩しており早期に発見することで後天性免疫不全症候群(AIDS)の発症を予防できるようになってきている。

2.× ポリオ〈急性灰白髄炎〉は、ポリオウイルスによって引き起こされ、主にウイルスに汚染された経口感染(水や食べ物)で広がる。

・ポストポリオ症候群は、ポリオの後遺症として60歳前後で筋力低下や手足のしびれ、疼痛などの症状が現れる障害である。ポリオウイルスによる急性灰白髄炎によって小児麻痺を生じた患者が、罹患後、数十年を経て新たに生じる疲労性疾患の総称であり、急性灰白髄炎後の症状には、筋力低下、筋萎縮、関節痛、呼吸機能障害、嚥下障害などの症状を呈する。筋力低下は急性期の小児麻痺で障害をみられなかった肢にも比較的高頻度で生じる。診断基準は、①ポリオの確実な既往があること、②機能的・神経学的にほぼ完全に回復し、15年以上も安定した期間を過ごせていたにも関わらずその後に疲労や関節痛、筋力低下などの症状が発現した場合である。

3.〇 正しい。マラリアは、地球温暖化によって発生が増加するおそれがある感染症である。

・マラリアとは、マラリア原虫という寄生虫で引き起こされる疾患で、マラリア原虫が感染した蚊に刺されることで伝搬される。地球温暖化により、蚊が生息できる地域が広がる可能性があり、それに伴いマラリアの感染リスクも増加する。刺されてから発症するのは1週間位後で、はじめは発熱や頭痛、そして寒気や吐き気といった風邪に似た症状が多い。したがって、マラリアだと気づきにくいのが特徴である。その後、脳症や、じん臓・肝臓の機能障害、重症貧血といった合併症で死に至る危険がある。

4.× 痘そうとは、天然痘とも呼ばれ、天然痘ウイルスによる感染症である。主に、人から人への接触(飛沫感染、接触感染)によって広がる。WHO(世界保健機関)による世界的なワクチン接種活動の結果、1980年に根絶が宣言されており、現在は自然界には存在しないとされている。

5.× 結核とは、結核菌による感染症で、体の色々な臓器に起こることがあるが多くは肺のことである。結核菌は、喀痰の中に菌が出ている肺結核の患者と密閉空間で長時間(一般的には数週間以上)接触することにより空気感染でうつる。リンパ節結核や脊椎カリエス(骨の結核)など、肺に病気のない結核患者からはうつらない。また肺結核でも、治療がうまくいって喀痰の中に菌が出ていない患者さんからはうつることはない。また、たとえ感染しても、発病するのはそのうち1割ぐらいといわれており、残りの9割の人は生涯何ごともなく終わる。感染してからすぐに発病することもあるが、時には感染した後に体の免疫が働いていったん治癒し、その後数ヶ月から数十年を経て、免疫が弱ったときに再び結核菌が増えて発病することもある。結核の症状には、咳、痰、血痰、熱、息苦しさ、体のだるさなどがある。

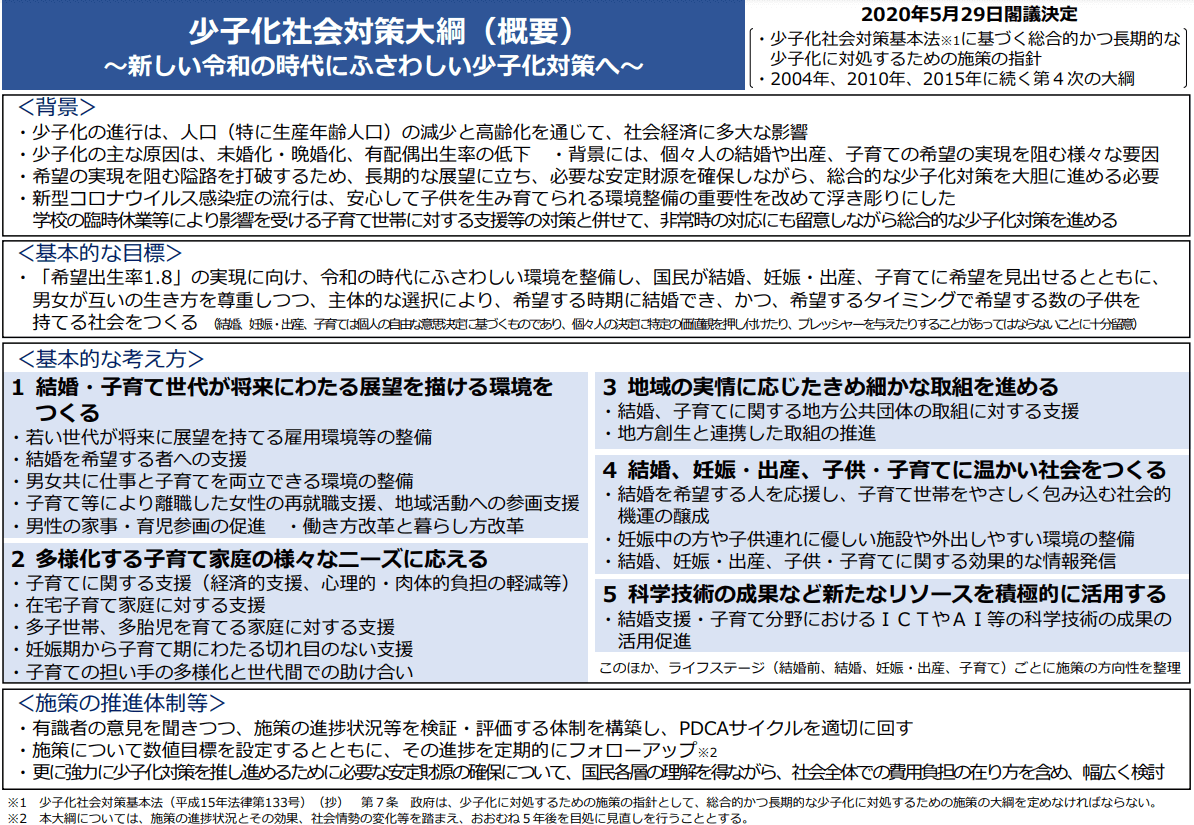

23 令和2年(2020年)に策定された少子化社会対策大綱で示された施策とその数値目標で正しいのはどれか。

1.保育所の待機児童数を3万人にする。

2.男性の育児休業取得率を30%にする。

3.マタニティマークの認知度を80%にする。

4.地域子育て支援拠点事業を3000か所にする。

5.妊娠・出産について満足している者の割合を70%にする。

解答2

解説

(※図引用:「少子化社会対策大綱(概要)」内閣府HPより)

1.× 保育所の待機児童数を「3万人」ではなく「解消」を目指す(数値は出していない)。就労希望者の潜在的な保育ニーズに対応し、就労しながら子育てしたい家庭を支えるため、「子育て安心プラン」に基づき、2020年度末までに待機児童解消を図り、女性就業率8割に対応できるよう、約 32 万人分の保育の受け皿を確保する(※引用:「施策の具体的内容 」内閣府HPより)。

2.〇 正しい。男性の育児休業取得率を30%にする。2025年には30%にすることを目標としているが、現状、12.65%(2020年)にとどまっている(※引用:「第2部 少子化対策の具体的実施状況」内閣府HPより)。

3.× マタニティマークの認知度を「80%」ではなく65.0%にすることを目標としている(※引用:「第4次少子化社会対策大綱の施策に関する数値目標の進捗状況」内閣府HPより)。現状、58.1%(2018年)にとどまっている。

・マタニティマークとは、妊産婦を表す日本のピクトグラム(文字や言語に頼らず、視覚的な図記号で情報を提供する案内記号)である。特に妊産婦自らが身に付け、妊産婦であることを示すためのマークを指す。外見からは判別しにくい妊娠初期の妊産婦に対する理解を得ることを主眼とする。

4.× 地域子育て支援拠点事業を「3000か所」ではなく1万200か所にすることを目標としている(※引用:「第4次少子化社会対策大綱の施策に関する数値目標の進捗状況」内閣府HPより)。現状、7578か所(2019年)にとどまっている。

・地域子育て支援拠点事業とは、地域において子育て親子の交流を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的としている。

5.× 妊娠・出産について満足している者の割合を「70%」ではなく85.0%にすることを目標としている(※引用:「第4次少子化社会対策大綱の施策に関する数値目標の進捗状況」内閣府HPより)。現状、82.8%(2017年)にとどまっている。

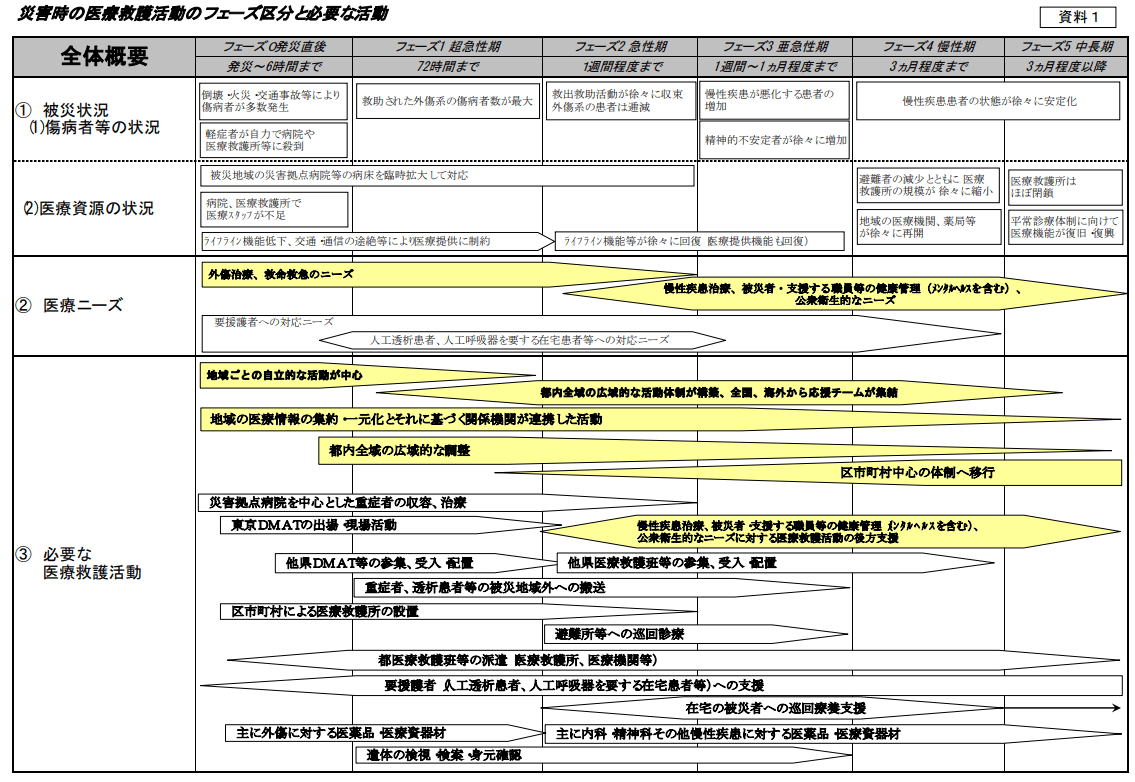

24 事業継続計画〈BCP:Business Continuity Plan〉に基づいて災害発生後72時間以内においても行う保健師の業務で優先度が高いのはどれか。

1.両親学級

2.HIV検査

3.地域ケア会議

4.特定健康診査

5.高齢者虐待防止法に基づく立入調査

解答5

解説

事業継続計画(Business Continuity Plan:BCP)とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことである。

(※参考:「業務継続計画(BCP)について」厚生労働省HPより)

1.× 両親学級より優先度が高いものが他にある。なぜなら、災害急性期においては、生命の安全確保や緊急性の高い対応が最優先されるため。

・両親学級とは、妊婦さんとパートナーが一緒に妊娠・出産・育児について学んだり、赤ちゃんのお世話を体験したりする場で、自治体、病院や産院、民間企業などが主催している。 医師、助産師、看護師、保健師、管理栄養士といった専門家から直接アドバイスを受けることができ、不安なことがあれば相談することもできる。

2.× HIV検査より優先度が高いものが他にある。なぜなら、災害急性期においては、生命の安全確保や緊急性の高い対応が最優先されるため。

・HIV検査は、全国のほとんどの保健所や自治体の特設検査施設(東京都南新宿検査・相談室など)で、無料・匿名で受けることができる。自分の居住地以外の保健所でも検査は受けられる。また、有料(自費診療の場合、5000円〜10000円くらい)ではあるが、医療機関でもHIV検査を希望すれば受けることができる。

3.× 地域ケア会議より優先度が高いものが他にある。なぜなら、災害急性期においては、生命の安全確保や緊急性の高い対応が最優先されるため。

・地域ケア会議とは、介護保険法第115条の48で定義され、地域包括支援センターまたは市町村が主催し、設置・運営する「行政職員をはじめ、地域の関係者から構成される会議」のことである。多職種の専門職の協働の下で、①高齢者個人に対する支援の充実と、②それを支える社会基盤の整備を同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法として市町村や地域包括支援センターが開催する会議体である。

4.× 特定健康診査より優先度が高いものが他にある。なぜなら、災害急性期においては、生命の安全確保や緊急性の高い対応が最優先されるため。

・特定健康診査とは、40~74歳までの医療保険加入者を対象に実施されるものである。特定健診で行う検査は、主に①身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)、②血中脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)、③肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)、④血糖検査(空腹時血糖・HbA1c)、⑤尿検査(尿糖・尿蛋白)などである。

5.〇 正しい。高齢者虐待防止法に基づく立入調査は、事業継続計画〈BCP:Business Continuity Plan〉に基づいて災害発生後72時間以内においても行う保健師の業務で優先度が高い。なぜなら、高齢者虐待防止法に基づく立入調査は、虐待により高齢者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれがある場合に実施される、緊急性の高い介入であるため。高齢者虐待防止法の第11条(立入調査)において、「市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるとき」と、立入調査を実施する緊急度が示されている(※参考:「高齢者虐待防止法」e-GOV法令検索様HPより)。

(※図引用:「災害時の医療救護活動のフェーズ区分と必要な活動」東京都保健医療局様HPより)

25 健康危機管理について地域保健法で厚生労働大臣が定めることが規定されているのはどれか。

1.地域防災計画

2.厚生労働省健康危機管理基本指針

3.医療提供体制の確保に関する基本方針

4.地域保健対策の推進に関する基本的な指針

5.地域における保健師の保健活動に関する指針

解答4

解説

地域保健法とは、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的として制定された法律である。

1.× 地域防災計画は、災害対策基本法に定められている。国の責務の項目の第三条4項(以下、一部引用)指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、この法律の規定による都道府県及び市町村の地域防災計画の作成及び実施が円滑に行なわれるように、その所掌事務について、当該都道府県又は市町村に対し、勧告し、指導し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。(※一部引用:「災害対策基本法」e-GOV法令検索様より)。ちなみに、災害対策基本法とは、①防災計画の作成、②災害予防、③災害応急対策、④災害復旧および防災に関する財政金融措置など、災害対策の基本を定めている。国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とした法律である。

2.× 厚生労働省健康危機管理基本指針は、根拠法令はなく、厚生労働省が作成するものである。したがって、厚生労働大臣が定めると規定されていない。

・厚生労働省健康危機管理基本指針とは、厚生労働省における健康危機管理の基本的な枠組みである。感染症など各分野別の責任体制、権限行使等については各分野別に実施要領を策定などが定められているほか、厚生労働省所管の研究所等についても、健康危機情報の収集・分析等に関する実施要領を策定している(※参考:「厚生労働省の健康危機管理対策」厚生労働省HPより)。

3.× 医療提供体制の確保に関する基本方針は、医療法に基づいて厚生労働大臣が定める。

・医療提供体制の確保に関する基本方針とは、医療法第三十条三第一項の規定に基づき、医療提供体制の確保に関する基本方針である。目標設定に関する基本的考え方として、①患者本位の、かつ、安全で質が高く、効率的な医療の提供を実現すること、②医療連携体制の構築に資する医療機能の明確化を目指すこと、③医療機能調査を通じて把握した地域の医療提供体制の現状を基に課題を抽出し、その解決に資する目標とすることがあげられる(※参考:「医療提供体制の確保に関する基本方針」厚生労働省HPより)。

4.〇 正しい。地域保健対策の推進に関する基本的な指針は、健康危機管理について地域保健法で厚生労働大臣が定めることが規定されている。これは地域保健法第4条「厚生労働大臣は、地域保健対策の円滑な実施及び総合的な推進を図るため、地域保健対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない」と規定されている(※引用:「地域保健法」厚生労働省HPより)。

・地域保健対策の推進に関する基本的な指針とは、地域保健体系の下で、市町村、都道府県、国等が取り組むべき方向を示すことにより、地域保健対策の円滑な実施及び総合的な推進を図ることを目的とする指針である。

5.× 地域における保健師の保健活動に関する指針は、「健康危機管理」とはいえない。

・地域における保健師の保健活動に関する指針とは、地域保健法で厚生労働大臣が定め、保健師の通常の保健活動(母子保健、成人保健、健康増進など)について定めたものである。

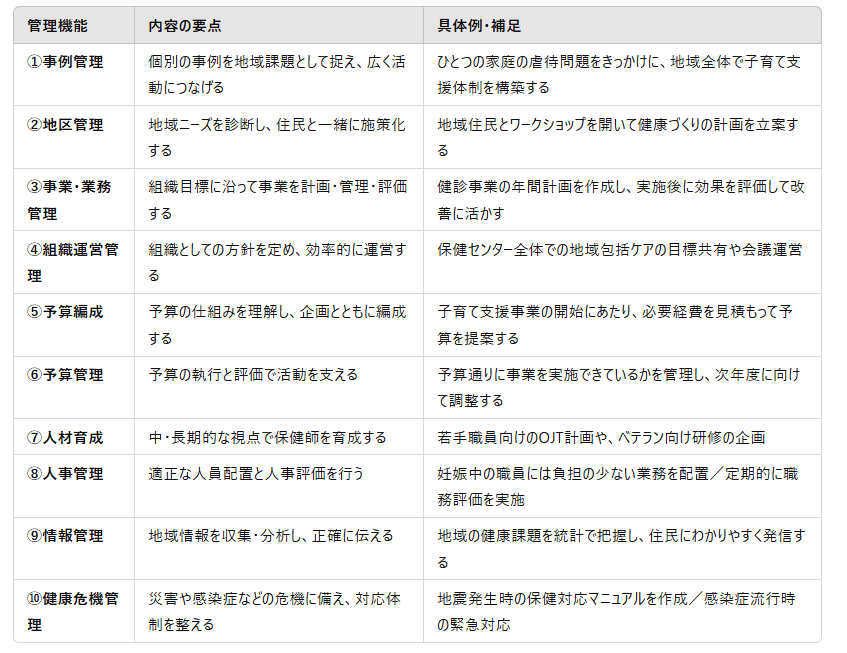

【地域における保健師の保健活動に関する指針】

①地域診断に基づくPDCAサイクルの実施

②個別課題から地域課題への視点及び活動の展開

③予防的介入の重視

④地区活動に立脚した活動の強化

⑤地区担当制の推進

⑥地域特性に応じた健康なまちづくりの推進

⑦部署横断的な保健活動の連携及び協働

⑧地域のケアシステムの構築

⑨各種保健医療福祉計画の策定及び実施

⑩人材育成

【活動領域に応じた保健活動の推進】

~都道府県保健所等~

都道府県保健所等に所属する保健師は、所属内の他職種と協働し、管内市町村及び医療機関等の協力を得て広域的に健康課題を把握し、その解決に取り組むこと。また、生活習慣病対策、精神保健福祉対策、自殺予防対策、難病対策、結核・感染症対策、エイズ対策、肝炎対策、母子保健対策、虐待防止対策等において広域的、専門的な保健サービス等を提供するほか、災害を含めた健康危機への迅速かつ的確な対応が可能になるような体制づくりを行い、新たな健康課題に対して、先駆的な保健活動を実施し、その事業化及び普及を図ること。加えて、生活衛生及び食品衛生対策についても、関連する健康課題の解決を図り、医療施設等に対する指導等を行うこと。さらに、地域の健康情報の収集、分析及び提供を行うとともに調査研究を実施して、各種保健医療福祉計画の策定に参画し、広域的に関係機関との調整を図りながら、管内市町村と重層的な連携体制を構築しつつ、保健、医療、福祉、介護等の包括的なシステムの構築に努め、ソーシャルキャピタルを活用した健康づくりの推進を図ること。市町村に対しては、広域的及び専門的な立場から、技術的な助言、支援及び連絡調整を積極的に行うよう努めること。

~市町村~

市町村に所属する保健師は、市町村が住民の健康の保持増進を目的とする基礎的な役割を果たす地方公共団体と位置づけられ、住民の身近な健康問題に取り組むこととされていることから、健康増進、高齢者医療福祉、母子保健、児童福祉、精神保健福祉、障害福祉、女性保護等の各分野に係る保健サービス等を関係者と協働して企画及び立案し、提供するとともに、その評価を行うこと。その際、管内をいくつかの地区に分けて担当し、担当地区に責任を持って活動する地区担当制の推進に努めること。また、市町村が保険者として行う特定健康診査、特定保健指導、介護保険事業等に取り組むこと。併せて、住民の参画及び関係機関等との連携の下に、地域特性を反映した各種保健医療福祉計画を策定し、当該計画に基づいた保健事業等を実施すること。さらに、各種保健医療福祉計画の策定にとどまらず、防災計画、障害者プラン及びまちづくり計画等の策定に参画し、施策に結びつく活動を行うとともに、保健、医療、福祉、介護等と連携及び調整し、地域のケアシステムの構築を図ること。

(一部抜粋:「地域における保健師の保健活動に関する指針」厚生労働省HPより)」

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ