この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

26 公衆衛生看護管理における人事管理の方法はどれか。

1.部署の目標を組織内で共有する。

2.保健師のジョブローテーションを行う。

3.高度な知職、技術を必要とする業務を外部に委託する。

4.次年度の保健師のマンパワーを考慮して事業計画を立てる。

5.地城の健康課題について関連部門の職員から意見聴取する。

解答2

解説

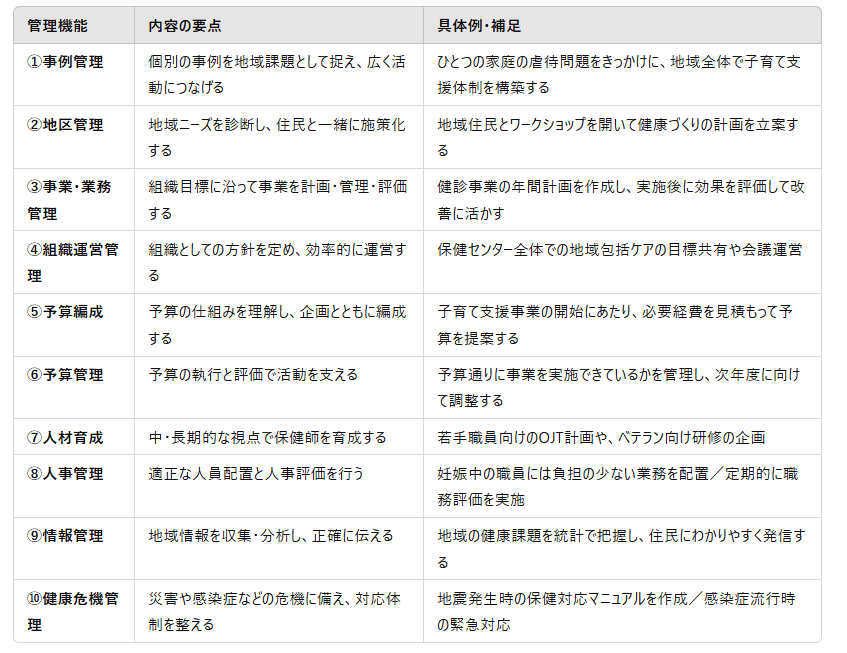

1.× 部署の目標を組織内で共有するのは、「組織運営管理」である。組織運営管理とは、組織全体を効率よく動かすための仕組みづくりである。例えば、「地域包括ケア」を推進するために目標を定め、会議で方針を共有したり、業務の効率化のためにITシステムを導入することである。

2.〇 正しい。保健師のジョブローテーションを行うのは、人事管理の方法である。

・人事管理とは、組織の目標を達成するために、職員の採用、配置、評価などを行い、適切な働き方を支える取り組みのことである。例えば、妊娠・育児・介護など、ライフスタイルに配慮した配置調整や、必要な保健師の人数を確保するような対応が人事管理にあたる。

・ジョブローテーションとは、社員の能力向上を目的に、戦略的な部署・職務異動を行うことである。従業員が異なる職務を経験し、スキルや知識を広げるための一般的な人事管理の方法である。

3~4.× 高度な知職、技術を必要とする業務を外部に委託する/次年度の保健師のマンパワーを考慮して事業計画を立てるのは、「事業・業務管理」である。

・事業・業務管理とは、地方自治体が持つ上位計画や組織の目標をもとに、具体的な事業の計画を立て、その進み具合を確認・管理することである。また、実施後にはその成果を評価し、その結果を次の年度の計画に活かしていく仕組みである。これにより、自治体の業務が効率的かつ効果的に進められ、住民サービスの向上につながる。

5.× 地城の健康課題について関連部門の職員から意見聴取するのは、「情報管理もしくは地区管理」である。

・情報管理とは、地域の実態把握や情報の正確な伝達のために行うものである。たとえば、高齢者の健康状態を把握するためにアンケート調査を実施し、その結果を元に地域の保健活動に活かすものである。

・地区管理とは、地域ごとの特性や住民の声をもとに、その地域が抱える課題やニーズを把握・分析(地域診断)し、住民と一緒に解決策を考え、具体的な取り組み(施策)へつなげていくことである。地域住民と行政が協力しながら進めることで、より実情に合ったきめ細かな対応が可能となり、住みよい地域づくりにつながる。

27 疾病と主な危険因子の組合せで正しいのはどれか。

1.胃癌:塩蔵食品

2.肺癌:運動不足

3.乳癌:遅い初経年齢

4.膀胱癌:アフラトキシン

5.成人T細胞白血病:肥満

解答1

解説

1.〇 正しい。胃癌は、塩蔵食品が危険因子の一つである。他にも、ヘリコバクター・ピロリ感染、アルコール、喫煙、遺伝などがある。 一方、リスクを下げるものとして野菜・果物、緑茶などがある。

・塩蔵品とは、魚介類など腐敗しやすい食品を食塩に漬けて細菌を繁殖させにくくし、長期保存できるように加工された食品である。塩蔵品には、塩蔵魚卵(たらこ、いくらなど)、塩蔵魚(めざし、塩サケなど)や塩辛、練りうになどがある。

2.× 肺癌は、「運動不足」ではなく喫煙である。他にも、石綿(アスベスト)や大気汚染(排気ガス)などもあげられる。ちなみに、運動不足が危険因子であるのは、生活習慣病や大腸がん、乳がんなどである。

3.× 乳癌は、「遅い」ではなく早期の初経年齢である。これは、女性ホルモン(エストロゲン)にさらされる期間が長くなるためと考えられている。

・乳がんのリスク要因は、①初経年齢が早い、②閉経年齢が遅い、③出産歴がない、④初産年齢が遅い、⑤授乳歴がないことなどである。閉経後の肥満は乳がん発症の高リスクであると考え、また閉経後の女性では運動による乳がんリスク減少の可能性が示されている。

4.× 膀胱癌は、「アフラトキシン」ではなく喫煙などである。膀胱がん発生の危険因子として、喫煙、職業性発がん物質へのばく露、飲料水中のヒ素、特定の医薬品(フェナセチン、シクロフォスファミドなど)、放射線照射などが挙げられる。職業性の発がん性物質へのばく露から実際の膀胱がん発症までは、約20年の潜伏期間があると考えられている(※参考:「膀胱がんに関する基礎的知見 」厚生労働省HPより)。

・アフラトキシンが危険因子であるのは肝臓がんである。アフラトキシンとは、穀類、落花生、ナッツ類、とうもろこし、乾燥果実などに寄生するアスペルギルス属の一部のかびが産生するかび毒である。

5.× 成人T細胞白血病は、「肥満」ではなくヒトT細胞性白血病ウイルス(HTLV-1)である。

・ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)は成人T細胞白血病(ATL)というリンパ球の悪性腫瘍や、HTLV-1関連脊髄症(HAM)と呼ばれる慢性の神経疾患の原因ウイルスで、日本に現在約80万人の感染者が存在すると推定されている。約40年以上の潜伏期の後に年間1000人に1人の割合で発症するとされている。ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)の主な感染経路は、①性的接触、②血液感染、③母子感染である。母乳からウイルスが感染することが証明されている感染症は、①HIV(ヒト免疫不全ウイルス) 、②HTLV1(成人T 細胞白血病ウイルス )、③CMV(サ イトメガロウイルス)である。母子感染では、主に経母乳感染することから、母子感染率を減らすには人工栄養が最も確実な方法である。

28 相対頻度に含まれるのはどれか。

1.有病率

2.寄与危険

3.寄与危険割合

4.死因別死亡割合

5.年齢調整死亡率

解答4

解説

相対頻度とは、全体の中で特定の項目がどれくらいの割合を占めているかを表す指標である。具体的には、あるカテゴリーや階級の「度数(出現回数)」を「全体のデータ数」で割って求める。たとえば、10人中3人がAという選択をした場合、Aの相対頻度は3÷10=0.3(30%)となる。

※一般的に「相対頻度」という用語は、複数のカテゴリ(3つ以上など)の構成割合を示す際に用いられることが多い。

1.× 有病率とは、ある一時点において、観察集団のなかで疾病を有している人の割合のことをいう。ちなみに、生涯有病率とは、一生のうちに一度はその病気にかかる人の割合をいう。

・例えば、ある集団1000人中である病気の人が50人いれば、有病率は50/1000 = 5%である。

2.× 寄与危険とは、曝露群と非曝露群の疾病発症リスクの差のことである。「曝露因子があるとどれだけ危険度が増すか」を示す。何らかの介入を行った場合にどれだけの人が疾病を予防できるかが予測できるため、健康政策を進めるうえで重要な指標となる。

・例えば、喫煙者の肺がん発生率が10%、非喫煙者が1%の場合、寄与危険は 10% – 1% = 9%である。

3.× 寄与危険割合(寄与危険割合)とは、疫学における指標の1つであり、曝露群における疾病発生のうち、その曝露要因が寄与した(原因となった)部分がどれくらいの「割合」を占めるかを示す指標である。

・例えば、喫煙者の肺がん発生率が10%、非喫煙者が1%の場合、寄与危険割合は (10% – 1%)/ 10% = 90% となる。これは、喫煙者の肺がんリスクの90%が喫煙によるものだ、という意味合いになる。

4.〇 正しい。死因別死亡割合は、相対頻度に含まれる。なぜなら、死因別死亡割合は、様々な死因というカテゴリが、全体の死亡の中でどれくらいの割合を占めるかを示す構成割合であるため。

・死因別死亡割合とは、ある期間における全死亡者数を分母とし、特定の死因(例:がん、心疾患、脳血管疾患など)による死亡者数を分子として計算される「割合」である。

5.× 年齢調整死亡率とは、年齢構成の異なる集団間で死亡状況を比較するために、基準となる人口構成に合わせて特殊な計算(調整)を行って算出される指標(率)である。求め方には直接法と間接法がある。

・例えば、高齢者が多いA市と若い人が多いB市の死亡率を単純比較するとA市が高くなるが、年齢構成の影響を除いて比較するために年齢調整死亡率を用いる。通常「人口10万対○○人」のように表現され、割合(%)とは異なる。

29 2つの非正規分布の母集団の数量データの比較に用いるのはどれか。

1.t検定

2.分散分析

3.多変量解析

4.X2<カイ二乗>検定

5.Mann-Whitney<マン・ホイットニー>のU検定

解答5

解説

検定とは、統計学的手法を用いて、帰無仮説が正しいか、正しくないかを判断することである。

「検定の方法」

①パラメトリック検定(母集団が正規分布をするという仮説のもとに行う)

例:パラメトリック検定には、①t検定(2群の平均値の差を検定する)、②分散分析(3群以上の平均値に差があるかどうかを検定する)などがある。

②ノンパラメトリック検定(母集団の分布にかかわらず用いることのできる)に大別される。

例:ノンパラメトリック検定には、①Mann-Whitney検定(2群の中央値の差を検定する)、②X2検定(割合の違いを求める)、③Wilcoxon符号付順位検定(一対の標本による中央値の差を検定する)などがある。

1.× t検定とは、2群の平均値に統計学的な有意差があるかを検定する方法である。データが正規分布に従うことを前提とする「パラメトリック検定」である。

2.× 分散分析とは、データの持つばらつきが因子によるものよりも実験誤差によるもののほうが大きいかを検定し、因子によるばらつきの方が大きければ母平均に差があるとする検定である。3つ以上の群の平均値に差があるかどうかを比較するための検定であり、データが正規分布に従うことを前提とする「パラメトリック検定」である。

3.× 多変量解析とは、統計学的モデルを用いて交絡因子も変数として含めることで、それぞれの変数の影響を見ていく方法である。複数の変数間の関係性を同時に分析するための統計手法の総称(例:重回帰分析、因子分析など)である。

・例えば、ある病気の発症に、年齢、性別、喫煙習慣、運動習慣などがそれぞれどの程度影響しているかを同時に分析する場合などに用る。

4.× X2検定とは、2群の独立性を検定する方法である。割合の違いを求めるノンパラメトリック検定である。

・例えば、男女間で「はい/いいえ」の回答割合に差があるか、血液型とある病気の罹患率に関連があるかなどを調べる際に用いる。

5.〇 正しい。Mann-Whitney<マン・ホイットニー>のU検定は、2つの非正規分布の母集団の数量データの比較に用いる。Mann-WhitneyのU検定とは、2つの独立した群から得られた数量データが正規分布に従わない場合に、それらの中央値(または分布全体の位置)に差があるかどうかを比較するための代表的な「ノンパラメトリック検定」である。

・正規分布とは、確率分布の一つで、データが平均値の付近に集積するような分布を表す。

30 生態学的研究で都道府県別の1人当たりの1日の歩数とBMIの平均値との関連の程度を評価するために計算するのはどれか。

1.罹患率

2.オッズ比

3.寄与危険

4.相関係数

5.相対頻度

解答4

解説

・生態学的研究とは、要因の有無と発生頻度を異なる地域で比較、あるいは特定の地域で時間的変化を比較し観察する調査である。特徴の異なる集団間で疾病の量が異なるかというように、集団を要約した指標を調べるものである。

1人当たりの1日の歩数:量的データ

BMIの平均値:量的データ

→関連の程度を評価する。

① 量的データ(量的変数):枚数、身長、金額など、数値で推し測ることができ、数字の大小に意味をもつデータのこと。比例尺度と間隔尺度に分けられる。

比例尺度(比尺度):原点があり、間隔や比に意味がある。つまり、原点(0)からの等間隔盛付けができるものをいう。間隔尺度と違い、数値間の比にも意味がある。(例:年齢、身長、血圧)

間隔尺度(距離尺度):目盛が等間隔であるが、数値間の比に意味がない。つまり、数値の差のみに意味がある。等間隔の目盛り付けができるが、原点を持たず、0が絶対的な無を示さないものをいう。(例:気温、年号、知能指数)

② 質的データ(質的変数):好きなスポーツ、血液型、自動車のナンバーなど、単に分類や種類を区別するためだけのデータや、順位、学年など順序に意味があるデータのこと。順序尺度と名義尺度に分けられる。

順序尺度:順序付けができるもの。大小関係はあるものの、間隔には意味はない尺度である。(例:成績、順位、MMT)

名義尺度:数値や名前を割り振ったものである。数値の順序、大きさに意味はない、(例:性別、血液型、学籍番号)

1.× 罹患率とは、ある集団における疾病の新規発生頻度(例:人口10万人あたり年間何人が新たに病気になるか)を示す指標である。

・例えば、各都道府県の糖尿病の罹患率を計算できる。

2.× オッズ比とは、ある事象の起こりやすさを示す尺度である。

・オッズとは、ある事象が起こる確率を起こらない確率で割ったものである。

・オッズ比とは、集団Aのオッズと集団Bのオッズを比較したものである。オッズ比は、症例対照研究の結果から求められ、疾病発生の相対的危険度の数値となる。オッズ比が1のとき、両集団には差がないということになり、1から離れると何らかの差異が存在することになる。

3.× 寄与危険とは、曝露群と非曝露群の疾病発症リスクの差のことである。「曝露因子があるとどれだけ危険度が増すか」を示す。何らかの介入を行った場合にどれだけの人が疾病を予防できるかが予測できるため、健康政策を進めるうえで重要な指標となる。

・例えば、喫煙者の肺がん発生率が10%、非喫煙者が1%の場合、寄与危険は 10% – 1% = 9%である。

4.〇 正しい。相関係数は、生態学的研究で都道府県別の1人当たりの1日の歩数とBMIの平均値との関連の程度を評価するために計算する。

・相関係数とは、2つの変数の相関の度合いを数値化して、2つの変数の関連性(線形関係の程度)を示す尺度である。相関係数は、絶対値が1に近いほど強い相関を示す。

例えば、計算の結果、相関係数が「-0.7」であれば、「都道府県レベルでは、平均歩数が多いほど平均BMIが低い傾向があり、その関連は比較的強い」と評価できる。

5.× 相対頻度とは、全体の中で特定の項目がどれくらいの割合を占めているかを表す指標である。具体的には、あるカテゴリーや階級の「度数(出現回数)」を「全体のデータ数」で割って求める。たとえば、10人中3人がAという選択をした場合、Aの相対頻度は3÷10=0.3(30%)となる。

※一般的に「相対頻度」という用語は、複数のカテゴリ(3つ以上など)の構成割合を示す際に用いられることが多い。

BMIとは、体重(㎏) ÷ 身長の2乗(m) で計算される体格指数のことである。日本肥満学会の基準では、18.5以下:低体重、25以下:普通、30以下:肥満Ⅰ度、35以下:肥満Ⅱ度、40以下:肥満Ⅲ度、40以上:肥満Ⅳ度である。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ