この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

11 文部科学省が実施する学校保健統計調査で正しいのはどれか。

1.悉皆調査である。

2.毎年10月に行われる。

3.学校で実施する健康診断の結果に基づいている。

4.学校管理下で死亡した児童生徒数が集計されている。

解答3

解説

「学校保健統計調査」は、学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校および中等教育学校)における幼児、児童、および生徒の発育、および健康の状態を明らかにすることを目的とした調査である。

保健医療に関係する重要な保健統計調査には、①国勢調査、②人口動態調査、③国民生活基礎調査、④医療施設調査、⑤病院報告、⑥患者調査、⑦衛生行政報告例、⑧国民健康・栄養調査、⑨社会福祉施設等調査、⑩福祉行政報告例、⑪介護サービス施設・事業所調査などがある。

1.× 悉皆調査であるのは、「学校保健統計調査」ではなく人口動態調査である。

・学校保健統計調査の調査対象の範囲は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校に在籍する満5歳から17歳(4月1日現在)までの幼児、児童及び生徒である。つまり、一部の学校を抽出して調査し、その結果から全体を推計する標本調査である。

・学校保健統計調査は、標本調査である。標本調査とは、ある集団の中から一部の調査対象を選び出して調べ、その情報を基に、元の集団全体の状態を推計するものである。人口動態調査は、出生、死亡、婚姻、離婚および死産の全数を対象とした悉皆調査(しっかいちょうさ)、全数調査である。それらの事象(人口動態事象)を把握する調査である。全数調査(悉皆調査)とは、対象となるものを全て調べる調査の事である。 全数調査は、誤差なく正確な結果が得られる反面、膨大な費用や手間がかかるという欠点もある。

2.× 「毎年10月」ではなく、毎年4月から2か月間(毎年4月1日から6月30日までの間)に行われる。

3.〇 正しい。学校で実施する健康診断の結果に基づいている。なぜなら、学校保健統計調査の主な目的は、幼児、児童、生徒の発育状態(身長、体重など)や健康状態(疾病・異常の有無など)を把握することであり、そのデータは学校保健安全法に基づいて各学校で実施される定期健康診断の結果から得られるため。

4.× 学校管理下で死亡した児童生徒数が集計されているのは、「学校保健統計調査」ではなく日本スポーツ振興センターが行う。

・日本スポーツ振興センターとは、スポーツの振興や児童生徒の健康増進を目的とする機関である。スポーツ施設の運営や災害共済給付事業、スポーツ振興のための助成などを行っている。

目的:病院・診療所を利用する患者について、傷病状況の実態を明らかにする。

調査頻度:3年に1回、医療施設静態調査と同時期に実施している。

調査対象:標本調査(全国の病院、一般診療所、歯科診療所から層化無作為により抽出した医療施設の患者)

調査項目:患者の性別、出生年月日、住所、入院・外来の種別、受療の状況等。

調査方法:医療施設の管理者が記入。

(参考:「患者調査(基幹統計)」厚生労働省HPより)

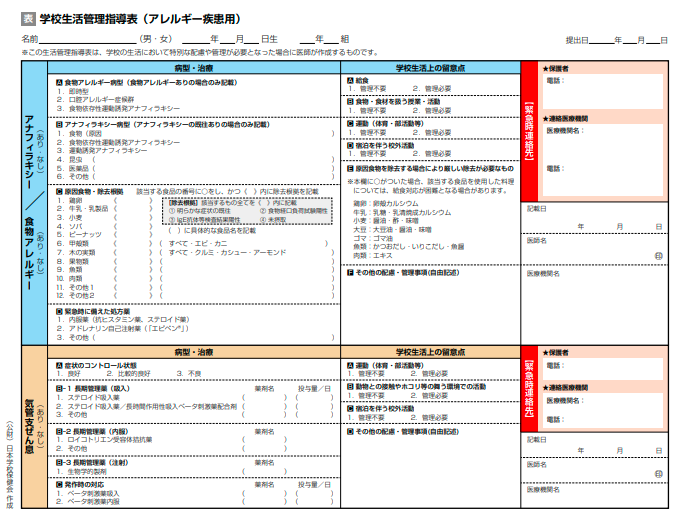

12 学校生活管理指導表について正しいのはどれか。

1.養護教論が記載する。

2.年に1回、学校へ提出しなければならない。

3.小学生用と中学・高校生用の2つに分かれている。

4.対象は心疾患、腎疾患、アレルギー疾患を有する児童生徒である。

解答4

解説

(※参考:「学校生活管理指導表」公益財団法人日本学校保健会HPより)

「学校生活管理指導表」とは、アレルギーなどの疾患を持つ児童・生徒の健康状態や必要な配慮について、主治医が記入し、その情報を保護者を通じて学校に伝えるための書類である。この表を通じて、学校は児童・生徒の体調や特別な対応の必要性を正しく把握し、安全で安心な学校生活を支援することができる。

一方、管理指導表には、児童・生徒の病名や症状、必要な対応、服薬の有無など、非常に重要な個人の健康情報が記載されているため、学校はこの情報を厳重に管理すべきである。

1.× 記載するのは、「養護教諭」ではなく主治医である。なぜなら、学校生活管理指導表は、児童生徒の病状や学校生活で必要な配慮に関する医学的な判断を要するため。養護教諭は、提出された指導表の内容に基づき、校内での情報共有や具体的な対応策を計画・実行する。

2.× 年に1回、学校へ提出しなければならないと「規定されているものではない」。なぜなら、症状が非常に軽微で安定しており、学校生活で特段変化なく、配慮に変化もない場合は提出されないこともあるため。提出は、児童生徒の疾患の状態により、学校生活で特別な配慮や管理が必要な場合に、保護者の判断(または学校からの依頼)に基づき行われる。

3.× 「小学生用と中学・高校生用の2つ」ではなく「幼稚園用、小学生用、中学・高校生用の3つ」に分かれている(※参考:「学校生活管理指導表」公益財団法人 日本学校保健会HPより)。なぜなら、幼児期、学童期、思春期では、生活の内容や必要な配慮が異なるため。

4.〇 正しい。対象は心疾患、腎疾患、アレルギー疾患を有する児童生徒である。なぜなら、これらの疾患を持つ児童生徒は、運動制限が必要だったり、給食で特別な対応が必要だったり、発作時の緊急対応が必要だったりするため。

※正確には、対象となる疾患は、心疾患、腎疾患、アレルギー疾患(気管支喘息、アナフィラキシー、食物アレルギーなど)、糖尿病が、その代表的な対象疾患に含まれる。糖尿病は、選択肢の心疾患、腎疾患、アレルギー疾患のいずれにも該当しないため、「正しい」といえるか疑問が残る。分かる方いらしたら、コメント欄にて教えてください。

13 労災保険制度について正しいのはどれか。

1.事業主の災害補償責任は労働基準法に規定されている。

2.休業補償は休業1日目から補償の対象となる。

3.保険料は事業主と労働者が折半で負担する。

4.労災補償の申請は市区町村の窓口で行う。

解答1

解説

労働者災害補償保険(通称:労災保険)は、労働者災害補償保険法に基づく公的保険制度である。業務中や通勤途中に発生したケガや病気(これを「業務災害」「通勤災害」という)に対して、労働者本人またはその遺族に給付を行い、生活の安定と再就職の支援などを目的としている。

保険料は、全額事業主(会社側)の負担であり、労働者が支払う必要はない。労災保険の対象となるのは、賃金を受け取って働くすべての人であり、正社員・パート・アルバイト・契約社員など、雇用形態に関係なく適用される。

1.〇 正しい。事業主の災害補償責任は、労働基準法に規定されている。労働者が業務中にケガをしたり病気になったりした場合(業務災害)、事業主(使用者)がその労働者に対して補償を行う責任があることが、労働基準法(第8章 災害補償)に定められている。

・災害補償責任とは、労働者が仕事中や通勤途中にケガや病気になった場合に、使用者(事業主)が補償しなければならない法的な責任のことで

・労働基準法とは、労働者の生存権の保障を目的として、①労働契約や賃金、②労働時間、③休日および年次有給休暇、④災害補償、⑤就業規則といった労働者の労働条件についての最低基準を定めた法律である。

2.× 休業補償は、「休業1日目」ではなく休業4日目から補償の対象となる。なぜなら、最初の3日間は、待期日と呼ばれ、この期間は補償の対象外であるため。

・労働者災害補償保険法の14条「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。・・・以下略」と記載されている(※引用:「労働者災害補償保険法」e-GOV法令検索様HPより)

3.× 保険料は、「事業主と労働者が折半」ではなく、事業主が全額負担する。なぜなら、労働災害のリスクは事業活動に伴って発生するものであり、その補償責任は事業主にあるという考え方に基づいているため。

・ちなみに、雇用保険料は労使双方で負担となっている。

・折半とは、半分に分けること、二等分であることを指す。雇用保険の保険料は、事業主と労働者の双方が負担するが折半ではない。

4.× 労災補償の申請は、「市区町村」ではなく労働基準監督署の窓口で行う。

・労働者災害補償保険法の2条「労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する」と規定されている。これは、公正な審査と迅速な給付のためである。

・労働基準監督署とは、管轄内の事業所が労働関係法令を守って運用しているかを監督する機関である。業務上疾病の認定は、疾病の認定だけではなく、業務上か否かの認定も行わなければならない。

労働者災害補償保険法とは、労働者災害補償保険により、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするために制定された法律である。必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、労働者の福祉の増進に寄与する。

第三節 通勤災害に関する保険給付

第二十一条 第七条第一項第三号の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一 療養給付

二 休業給付

三 障害給付

四 遺族給付

五 葬祭給付

六 傷病年金

七 介護給付

(※参考:「労働者災害補償保険法」e-GOV法令検索様HPより)

14 コラボヘルスにおいて事業者が連携するのはどれか。

1.健康保険組合

2.医療機関

3.市区町村

4.保健所

解答1

解説

コラボヘルスとは、健康保険組合等の保険者と事業主が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な職場環境のもと、加入者(従業員・家族)の予防・健康づくりを効果的・効率的に実行することです。

「健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」では、健康保険組合等の保険者に対して、次の6点が求められています。

①事業主等に対して加入者の健康状況や健康課題を客観的な指標を用いて示すことなどにより保健事業の必要性についての理解を得るよう努めること

②事業主等に保健事業の内容・実施方法・期待される効果等を事前に十分に説明した上で、保健事業に参加しやすい職場環境を醸成すること

③事業主等から加入者に保健事業への参加勧奨をしてもらうこと等について、事業主等の協力が得られるよう努めること

④職場内禁煙等、加入者が健康づくりに自主的に取り組みやすい環境が職場において実現するよう、事業主等に働きかけること

⑤事業主等と役割分担等を含めて十分な調整を行い、効率的な実施に努めること

⑥事業主が実施する労働安全衛生法に基づく事業との積極的な連携に努めること

(※引用:「コラボヘルスガイドライン」厚生労働省HPより)

1.〇 正しい。健康保険組合が、コラボヘルスにおいて事業者が連携する。

・コラボヘルスとは、事業者(企業など)と、その従業員や家族が加入している医療保険者(主に健康保険組合や協会けんぽなど)が連携して、加入者の健康保持・増進に取り組むことを指す。

・健康保険組合とは、健康保険法に基づき国が行う被用者医療保険事業を代行する公法人である。従業員の健康状態を把握し、健康増進のためのプログラムを提供する役割を果たす。

2.× 医療機関と事業者が連携することではない。なぜなら、コラボヘルスの枠組みは、あくまで事業者と医療保険者の連携が中心であるため。

・指定医療機関とは、①都道府県から指定を受けた病院・診療所、②薬局、③訪問看護ステーションを指す。

3.× 市区町村と事業者が連携することではない。なぜなら、コラボヘルスの枠組みは、あくまで事業者と医療保険者の連携が中心であるため。

・市区町村は、地域住民全体の健康づくり(国民健康保険加入者や後期高齢者医療制度加入者など)を担っている。

4.× 保健所と事業者が連携することではない。なぜなら、コラボヘルスの枠組みは、あくまで事業者と医療保険者の連携が中心であるため。

・保健所とは、精神保健福祉・健康・生活衛生など地域保健法に定められた14の事業(主に疾病予防・健康増進・環境衛生などの公衆衛生活動)を中心に行っている。保健所では保健師や精神保健福祉士、医師などが生活面や社会復帰について相談にのってくれる。都道府県、特別区、指定都市、中核市、『地域保健法施行令』で定める市に必置である。

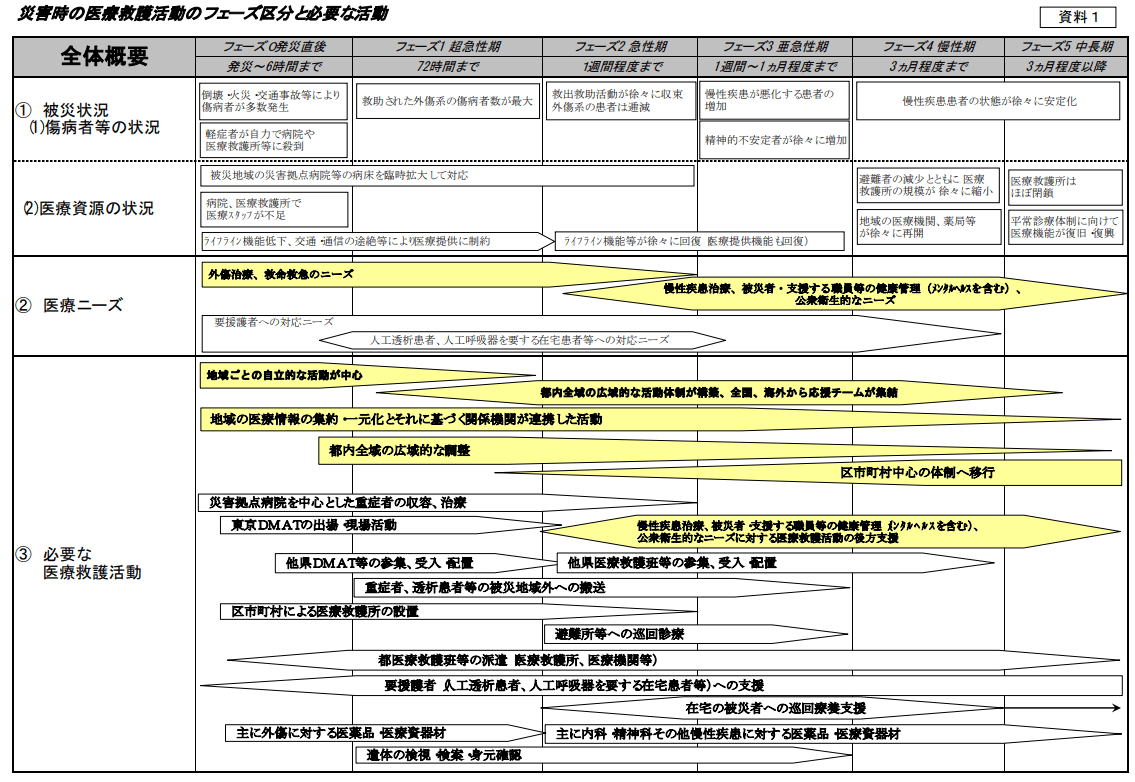

15 災害時のフェーズ4〈復旧・復興期〉における健康課題への対応で優先度が高いのはどれか。

1.食生活、栄養のバランスの不良

2.慢性疾患治療の継続困難

3.感染症の流行

4.社会的孤立

解答4

解説

(※図引用:「災害時の医療救護活動のフェーズ区分と必要な活動」東京都保健医療局様HPより)

1.× 食生活、栄養のバランスの不良より優先されるものが他にある。急性期(~2,3日)から亜急性期(~2,3週間)で優先される。なぜなら、災害発生直後の急性期・亜急性期では、食料供給の途絶や避難所での偏った食事により、栄養バランスの不良が深刻な問題となるため。しかし、復旧・復興期(災害発生から数週間~数ヶ月以降)になると、物流が回復し、食料の供給状況は改善されることが一般的である。

2.× 慢性疾患治療の継続困難より優先されるものが他にある。急性期(~2,3日)から亜急性期(~2,3週間)で優先される。なぜなら、災害発生直後の急性期・亜急性期では、医療機関の被災、医薬品の不足、通院困難などにより、慢性疾患の治療中断が命に関わる深刻な問題となるため。しかし、復旧・復興期(災害発生から数週間~数ヶ月以降)になると、医療機関の機能が回復し、医薬品の供給も安定し、治療継続の環境は改善されることが一般的である。

3.× 感染症の流行より優先されるものが他にある。急性期(~2,3日)から亜急性期(~2,3週間)で優先される。なぜなら、災害発生直後の急性期・亜急性期では、避難所などでの密集生活や衛生環境の悪化が著しく、感染症(特に消化器系や呼吸器系)の集団発生リスクが最も高まるため。しかし、復旧・復興期(災害発生から数週間~数ヶ月以降)になると、避難所の解消や仮設住宅への移行、衛生環境の改善が進み、大規模な流行リスクは相対的に低下することが一般的である。

4.〇 正しい。社会的孤立は、災害時のフェーズ4〈復旧・復興期〉における健康課題への対応で優先度が高い。なぜなら、災害からの時間が経過し、生活の場が避難所から仮設住宅やみなし仮設などに移る中で、それまでのコミュニティが分断されたり、新しい環境になじめなかったりするため。孤立は、精神的な不調(うつ、PTSDなど)、生活不活発病(廃用症候群)、孤独死など、様々な健康問題につながる重要な要因となる。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ