この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

16 感染症とその病原体の宿主の組合せで正しいのはどれか。

1.アニサキス症:魚

2.ウエストナイル熱:ダニ

3.エキノコックス症:蚊

4.トキソプラズマ症:貝

解答1

解説

1.〇 正しい。アニサキス症は、「魚」である。アニサキスは、寄生虫(線虫)の一種である。アニサキス幼虫は、長さ2~3cm、幅は0.5~1mmくらいで、白色の少し太い糸のように見える。生の魚介類(魚やイカ)を摂取した際に、消化器系に寄生することがあり、アニサキス症と呼ばれる感染症を引き起こすことがある。

2.× ウエストナイル熱は、「ダニ」ではなく蚊である。ウエストナイル熱は、ウエストナイルウイルスに感染した蚊によって引き起こされる。ウエストナイル熱の症状は軽度で、発熱、頭痛、筋肉痛や、時に発疹、リンパ節の腫れがみられる。ウエストナイル脳炎になり重症化すると、激しい頭痛、意識障害、痙攣、筋力低下、麻痺などに発展する。

3.× エキノコックス症は、「蚊」ではなく条虫(寄生虫)である。主な終宿主はキツネやイヌである。ヒトは、キツネやイヌの糞便に含まれる虫卵に汚染された水や山菜などを口にすることで感染する。人にエキノコックスが感染しても、すぐには自覚症状が現れず、数年から10数年の潜伏期を経て、上腕部の不快感や膨満感が現れ、しだいには肝機能障害に伴うだるさや黄疸等の症状が現れ、放っておくと肺や脳に病巣が転移したり、命にかかわることもある。

4.× トキソプラズマ症は、「貝」ではなく原虫である。主な終宿主はネコ科の動物である。トキソプラズマとは、原虫の一種のトキソプラズマによる人獣共通感染症で、経胎盤感染で、児に水頭症や脳内石灰化、知的能力障害などを起こすことがある。加熱処理の不十分な肉に生存するシスト、土壌中やネコの糞中に存在するオーシストから水平感染する。

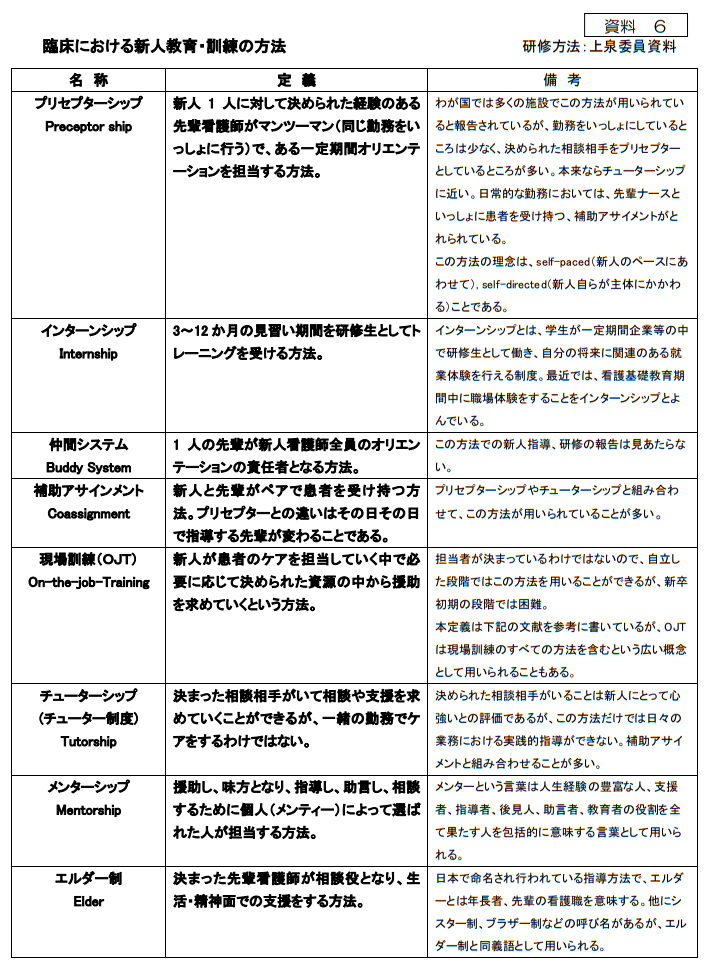

17 保健師のプリセプターシップで最も適当なのはどれか。

1.学習方法はプリセプターが提案する。

2.管理期にある保健師がプリセプターを担う。

3.新人保健師のリアリテイショックの軽減につながる。

4.プリセプティが中堅期になっても同じプリセプターが担当する。

解答3

解説

(※引用:「臨床における新人教育・訓練の方法」厚生労働省様HPより)

1.× 学習方法は、プリセプター(先輩保健師)が提案するものではない。なぜなら、プリセプター(先輩保健師)が一方的に学習方法を提案・決定するのではなく、新人保健師(プリセプティ)の学習ニーズや目標、個性に合わせて、双方が相談しながら決めていくものであるため。一人の新人保健師(プリセプティ)に、一人の先輩保健師(プリセプター)がつくことで、一人ひとりの特徴に合った指導を受けることができる。先輩保健師(プリセプター)は、経験に基づいてアドバイスや選択肢を提供するが、最終的には新人保健師(プリセプティ)が「何を」「どのように」学びたいかを尊重し、共に計画を立てる姿勢が求められる。

2.× 「管理期」ではなく、中堅期にある保健師が、プリセプター(先輩保健師)を担うことが多い。なぜなら、中堅期にある保健師は、自身の経験も新しく、新人の悩みや困難を共感的に理解しやすい立場にあるため。臨床実践に近く、新人との年齢や経験年数も比較的近い「中堅期」(概ね経験3~5年目以降)の保健師が担うことが一般的である。

3.〇 正しい。新人保健師のリアリティショックの軽減につながる。なぜなら、プリセプターシップでは、経験のある先輩保健師(プリセプター)がマンツーマンで、業務の具体的な進め方や組織のルール、人間関係などについて指導・相談に乗ることができるため。

・リアリティショックとは、入職前後のギャップに悩む現象のことをさす。経験のあるプリセプター(先輩保健師)から直接指導を受けることで、新人保健師は職場の環境に適応しやすくなる。

4.× プリセプティ(新人保健師)が中堅期になっても、同じプリセプター(先輩保健師)が担当する必要はない。なぜなら、プリセプターシップは、主に新人期(通常1年間)の職場適応と基礎的な実践能力の習得を支援するための制度であるため。プリセプティが経験を積み、自立して業務を行えるようになる中堅期には、通常プリセプターシップは終了する。

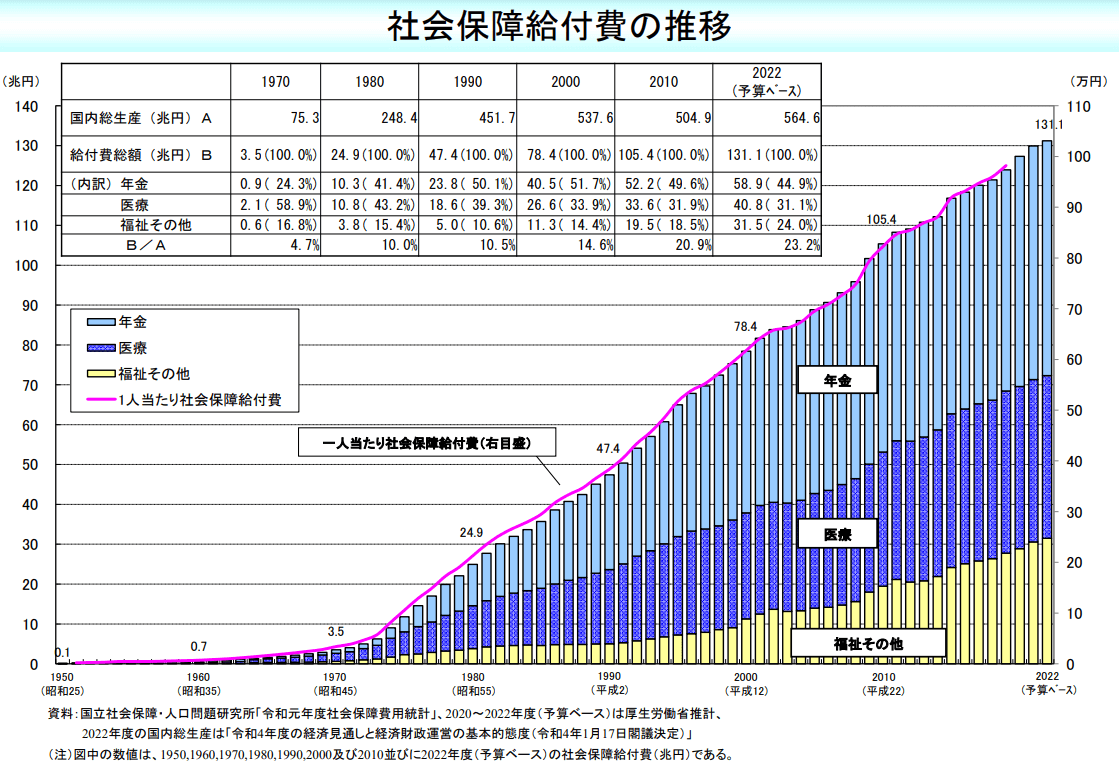

18 日本の社会保障制度で正しいのはどれか。

1.保育制度は社会保険で運営している。

2.生活保護制度は生存権を保障している。

3.障害者福祉制度は措置制度が基本になっている。

4.社会保障給付費は平成22年(2010年)から10年間横ばいである。

解答2

解説

1.× 保育制度は、社会保険ではなく「社会福祉」で運営している。この根拠として、児童福祉法の3条3に「市町村は、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、基礎的な地方公共団体として、第十条第一項各号に掲げる業務の実施、障害児通所給付費の支給、第二十四条第一項の規定による保育の実施その他この法律に基づく児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行わなければならない」と規定されている(※引用:「児童福祉法」e-GOV法令検索様HPより)。

・社会保険とは、働く人が保険料を出し合って病気や老後などに備える制度(医療保険、年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険)である。

・社会福祉とは、生活に困っている人や子ども、高齢者などを支援する公的制度で、主に税金で運営される。

2.〇 正しい。生活保護制度は、「生存権」を保障している。なぜなら、日本国憲法第25条が「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めており、国にその保障義務があるため。病気、失業、高齢、障害など様々な理由で生活に困窮する国民に対して、国が責任を持って最低限度の生活を保障し、その自立を助けることを目的としている。

3.× 障害者福祉制度は、「措置制度」ではなく契約制度が基本になっている。なぜなら、平成18年(2006年)に児童福祉法の改正に伴い、利用契約制度となったため。

・措置制度とは、「施設利用などのサービスを受けることが適当である者は、本人の意志に反しないかぎり措置しなければならない」との理念のもとに運用されてきた制度である。

・契約制度とは、介護サービスなどの利用にあたり、利用者が希望する介護老人福祉施設や介護事業所などの施設や事業所と直接契約し、利用することを指す。

4.× 社会保障給付費は、平成22年(2010年)から「10年間横ばい」ではなく増加傾向である。社会保障の「給付」 社会保障給付費は、年々増加し、2022年(予算ベース)では、131.1兆円(対GDP比23.2%)となっている(参考:国立社会保障・人口問題研究所社会保障費用統計)。 今後も、高齢化に伴って、社会保障給付費の増加が見込まれている。

19 地域保健法に規定されている内容で正しいのはどれか。

1.市町村健康増進計画の策定を義務づけている。

2.市町村保健センターの業務の1つに調査研究がある。

3.市町村保健センターの整備について規定している。

4.都道府県保健所の業務の1つに予防接種事業がある。

解答3

解説

地域保健法とは、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的として制定された法律である。

1.× 市町村健康増進計画の策定を義務づけているのは、「健康増進法」である。

・健康増進法とは、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律である。都道府県と市町村は、地域の実情に応じた健康づくりの促進のため、都道府県健康増進計画(義務)および市町村健康増進計画(努力義務)を策定する。平成14(2002)年に制定された。

2.× 「市町村保健センター」ではなく保健所の業務の1つに調査研究がある。これは、地域保健法における「第六章 地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する措置 第26条」に規定されている。

・市町村保健センターとは、健康相談、保健指導、健康診査など、地域保健に関する事業を地域住民に行うための施設である。地域保健法に基づいて多くの市町村に設置されている。産前・産後の事業も行われている。

3.〇 正しい。市町村保健センターの整備について規定している。これは、地域保健法における「市町村保健センター 第十八条 市町村は、市町村保健センターを設置することができる。②市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする」と記載されている(※引用:「地域保健法」e-GOV法令検索様HPより)。

4.× 「都道府県保健所」ではなく市町村長の業務の1つに予防接種事業がある。さらに、これは、「地域保健法」ではなく、予防接種法の第五条(市町村長が行う予防接種)に規定されている。

・予防接種法とは、公衆衛生の観点から伝染のおそれがある疾病の発生・まん延を予防するためにワクチンの予防接種を行うとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的として制定された日本の法律である。予防接種法に基づく予防接種には、①定期予防接種と②臨時予防接種があり、定期予防接種の対象疾患には、①A類疾病と②B類疾病がある。さらに同法に基づかない任意接種もある。

20 児童虐待について正しいのはどれか。(※不適切問題:解なし)

1.児童虐待を疑われて通告された者は通告した者を知ることができる。

2.令和2年度(2020年度)福祉行政報告例における虐待相談の主な虐待者は実父が1番多い。

3.令和2年(2020年)の児童相談所における児童虐待の内容別相談件数は身体的虐待が最多である。

4.親権者が児童のしつけに際して体罰を加えてはならないことが、令和元年(2019年)に改正された児童福祉法に定められている。

解答 解なし(採点対象から除外)

理由:選択肢に誤りがあり正解が得られないため。

解説

『児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)』とは、児童虐待防止に関する施策を促進し、児童の権利・利益を擁護することを目的としている。児童に対する虐待の禁止、虐待に関する地方自治体の責務、児童の保護措置などが規定されている。

1.× 児童虐待を疑われて通告された者は、通告した者を知ることが「できない」。これは、児童虐待防止法7条「市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない」と規定されている(※引用:「児童虐待の防止等に関する法律」e-GOV法令検索様HPより)。

2.× 令和2年度(2020年度)福祉行政報告例における虐待相談の主な虐待者は、「実父(41.3%)」ではなく実母(47.4%)が1番多い。ただし、「実父」の構成割合は年々上昇している(※参照:「令和2年度福祉行政報告例の概況」厚生労働省HPより)。

3.× 令和2年(2020年)の児童相談所における児童虐待の内容別相談件数は、「身体的虐待(第2位:50,035件)」ではなく「心理的虐待(第1位:121,334件)」が最多である。ちなみに、次いで保護の怠慢・拒否・ネグレクト(第3位:31,430件)である(※参照:「令和2年度福祉行政報告例の概況」厚生労働省HPより)。

4.× 親権者が児童のしつけに際して体罰を加えてはならないことが、令和元年(2019年)に改正された「児童福祉法」ではなく児童虐待防止法に定められている。

・児童福祉法とは、すべての児童の健全な育成・生活の保障・児童の福祉の推進を目的とする法律である。児童相談所の設置や小児慢性特定疾病医療費の支給などが規定されている。

児童相談所は、「児童福祉法」に基づいて設置される行政機関であり、都道府県、指定都市で必置となっている。原則18歳未満の子供に関する相談や通告について、子供本人・家族・学校の先生・地域の方々など、どなたからも受け付けている。児童相談所は、すべての子供が心身ともに健やかに育ち、その持てる力を最大限に発揮できるように家族等を援助し、ともに考え、問題を解決していく専門の相談機関である。

職員:児童福祉司、児童心理司、医師または保健師、弁護士 等。所長は、医師で一定の者、大学等で心理学を専修する学科を卒業した者、社会福祉士、児童福祉司で一定の者 等。

【業務内容】

①助言指導

②児童の一時保護

③児童福祉施設等への入所措置

④児童の安全確保

⑤里親に関する業務

⑥養子縁組に関する相談・支援

(参考:「児童相談所とは」東京都児童相談センター・児童相談所様HPより)

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ