この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

6 高齢化率が高いA市の保健師は、地域診断を行い、複数の健康課題を抽出した。

対応すべき健康課題で優先度が高いのはどれか。

1.後期高齢者の増加に伴う認知症高齢者の増加

2.豪雪地帯に居住する高齢者の閉じこもりの増加

3.地域社会の希薄化によって社会との交流が減少した高齢者の増加

4.高齢者を高齢者が介護する世帯における介護負担による高齢者虐待の増加

解答4

解説

1.× 後期高齢者の増加に伴う認知症高齢者の増加より優先度が高いものが他にある。なぜなら、認知症の増加はゆっくりと進行する問題であり、早期の対策や介護体制の整備が進めば対応可能な側面があるため。また、緊急性という点では、直ちに生命や安全に直結する課題と比べると、優先順位はやや低くなる場合がある。しかし、後期高齢者が増えると、認知症を発症する人の数も比例して増加するため、長期的な医療・介護体制の充実や、地域全体のサポート体制の整備が求められる課題である。

2.× 豪雪地帯に居住する高齢者の閉じこもりの増加より優先度が高いものが他にある。なぜなら、直ちに生命や安全に直結する課題と比べると、優先順位はやや低くなると考えられるため。しかし、閉じこもりは社会参加や健康維持(うつ、認知機能低下)に影響するため、地域ごとに対策(地域連携や交通支援、見守り活動など)が必要である。

3.× 地域社会の希薄化によって社会との交流が減少した高齢者の増加より優先度が高いものが他にある。なぜなら、直ちに生命や安全に直結する課題と比べると、優先順位はやや低くなると考えられるため。しかし、地域社会の希薄化は、社会参加や健康維持(うつ、認知機能低下)に影響するため、地域再生や交流促進の取り組みが求められる。

4.〇 正しい。高齢者を高齢者が介護する世帯における介護負担による高齢者虐待の増加が最も優先される。なぜなら、高齢者同士の介護の場合、介護者自身も加齢に伴う体力や健康面の課題を抱えているため、過剰な負担がかかりやすく、直ちに生命や安全に直結する課題として捉えられるため。

7 介護保険法で規定される市町村介護保険事業計画の日常生活圏域で正しいのはどれか。

1.おおむね小学校区である。

2.市町村が範囲を設定する。

3.高齢者の人口で圏域を定める。

4.介護保険法制定時に定められた。

解答2

解説

介護保険法とは、1997年12月に公布された法律で、40歳以上で介護が必要になった人の自立生活を支援するために、国民が負担する保険料や税金を財源として、日常生活の行為にかかるさまざまな介助やリハビリなどのサービスにかかる給付を行うことを目的にしている。加齢に伴って生じる心身の変化による疾病等により介護を要する状態となった者を対象として、その人々が有する能力に応じ、尊厳を保持したその人らしい自立した日常生活を営むことができることを目指している。

市町村介護保険事業計画に関しては、第107条に記載されている(※下参照)。

1.× 「おおむね小学校区」ではなく中学校区である。

2.〇 正しい。市町村が範囲を設定する。これは、介護保険法の第107条1項において、「市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画)を定めるものとする」と規定されている。

3.× 高齢者の人口で圏域を定めていない。市町村区域である。これは、介護保険法の第107条4項において、「市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における人口構造の変化の見通し、要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない」と規定されている。

4.× 介護保険法制定時に定められた。

日常生活圏域とは、平成18年の介護保険法改正により、新たに示された概念で、介護保険法第117条第2項第1項に圏域の設定が規定されている。日常生活圏域は、介護保険事業計画において、当該市町村がその住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件・人口・交通事情その他の社会的条件・介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域としている。国では、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される区域として、中学校区を単位として想定している。本市においては、平成22年1市2村の合併時に、これまでの行政区に1カ所ずつの地域包括支援センターを継承し、第6期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画では、日常生活圏域を5圏域とし、平成29年4月1日より5圏域に1カ所ずつの地域包括支援センターを設置。運営を法人に委託し事業を展開している。

第107条(市町村介護保険事業計画)

市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」)を定めるものとする。

2 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

二 各年度における地域支援事業の量の見込み

三 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項

四 前号に掲げる事項の目標に関する事項

3 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策

二 各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策

三 介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計

四 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項

五 介護給付等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項

六 指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る。)の円滑な提供を図るための事業に関する事項

七 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項

八 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、教育、地域づくり及び雇用に関する施策その他の関連施策との有機的な連携に関する事項その他の認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項

九 前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(次条第三項第七号において「登録住宅」という。)のそれぞれの入居定員総数(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定を受けていないものに係るものに限る。次条第三項第七号において同じ。)

十 地域支援事業と高齢者保健事業及び国民健康保険保健事業の一体的な実施に関する事項、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項

4 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における人口構造の変化の見通し、要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。

5 市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第百十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。

6 市町村は、市町村介護保険事業計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。

7 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。

8 市町村は、第二項第三号に規定する施策の実施状況及び同項第四号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。

9 市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告するものとする。

10 市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。

11 市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

12 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

13 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

14 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

(※引用:「介護保険法 第107条」e-GOV法令検索様HPより)

8 A市では、精神障害者が可能な限り住み慣れた地域で本人の意向に沿った生活を送ることができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進している。

評価の指標で適切なのはどれか。

1.医療保護入院の件数

2.精神保健指定医の数

3.精神病床の平均在院日数

4.精神障害者保健福祉手帳の申請者数

解答3

解説

目的:精神障害者が可能な限り住み慣れた地域で本人の意向に沿った生活を送ることができる。

方法:精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の推進。

1.× 医療保護入院の件数は、地域包括ケアシステムの評価指標として適切ではない。なぜなら、医療保護入院は、患者本人の同意が必ずしも必要としない入院形態であるため。設問の目的である本人の意向に沿った生活を送ることと関連性が低い。ちなみに、医療保護入院とは、患者本人の同意:必ずしも必要としない。精神保健指定医の診察:1人の診察。そのほか:家族等のうち、いずれかの者の同意。備考:入院後、退院後ともに10日以内に知事に届け出る。入院権限:精神科病院管理者である。

2.× 精神保健指定医の数は、地域包括ケアシステムの評価指標として適切ではない。なぜなら、精神保健指定医の数と、設問の目的である本人の意向に沿った生活を送ることと関連性が低いため。ちなみに、精神保健指定医とは、「精神保健福祉法」に基づいて、精神障害者の措置入院・医療保護入院・行動制限の要否判断などの職務を行う精神科医のことである。原則として、精神科病院では,常勤の指定医を置かなければならない。臨床経験・研修などの要件を満たす医師の申請に基づいて厚生労働大臣が指定する。

3.〇 正しい。精神病床の平均在院日数が、今回の評価の指標に該当する。なぜなら、設問の目的である「住み慣れた地域で本人の意向に沿った生活」は、平均在院日数(入院期間)を短縮することと関連性が高いため。たとえば、十分な地域支援が整っている場合、患者は治療やフォロを受けながら、必要以上に長期入院することなく、早期退院して地域で生活を再開できる傾向がある。したがって、短い在院日数は、地域での支援体制が充実していることを反映する。

4.× 精神障害者保健福祉手帳の申請者数は、地域包括ケアシステムの評価指標として適切ではない。なぜなら、設問の目的である本人の意向に沿った生活を送ることと関連性が低いため。たとえ、精神障害者保健福祉手帳の手帳の申請件数が多くても、それだけの地域での支援体制が充実し、患者が自立した生活を送れているかどうかは判断できない。制度利用の促進は別の課題である。ちなみに、精神障害者保健福祉手帳とは、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としてつくられたものである。障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称であり、 制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なる。対象は、何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含む)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約があるものである。ちなみに、精神障害者保健福祉手帳を取得することで、①生活の助けとなるサービス(自治体ごとに公共料金などの割引、税金の免除・減免など)や、②働くことへのサービス(障害者求人へ応募できることや就労に関する支援の対象となるなど)を受けることができる。

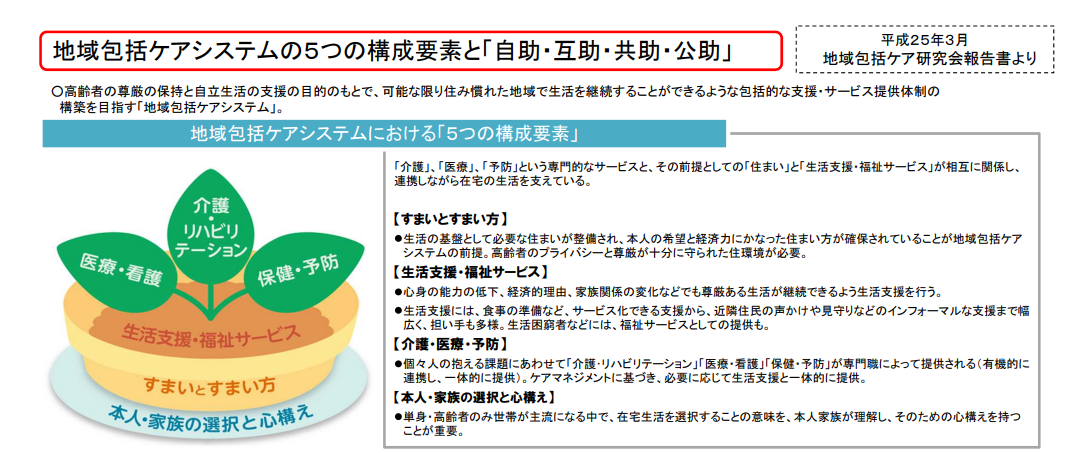

(※図引用「地域包括ケアシステムの5つの構成要素」厚生労働省HPより)

地域包括ケアシステムとは、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、包括的な支援・サービス提供体制の構築を目指すものである。医療・介護のみならず福祉サービスを含めたさまざまなサービスが日常の生活の場で提供できるような地域での体制をいう。この地域包括ケアシステムが効果的に機能するために、「4つの助(自助・互助・共助・公助)」の考え方が連携し、課題解決に向け取り組んでいく必要がある。

「公助」は税による公の負担。

「共助」は介護保険などリスクを共有する仲間(被保険者)の負担。

「自助」には「自分のことを自分でする」ことに加え、市場サービスの購入も含まれる。

「互助」は相互に支え合い、費用負担が制度的に裏づけられていない自発的なものである。

9 向老期の女性の健康課題で正しいのはどれか。

1.子宮頸癌が増加する。

2.器質的変化に起因する更年期症状が起こる。

3.骨盤底筋群の収縮力の低下によって排尿障害が起こる。

4.プロゲステロンの産生低下に起因して動脈硬化が起こる。

解答3

解説

向老期とは、概ね60歳前後から65歳前後までを指す。男女とも発達課題として、人生の完成性を目指すことや健やかな老年期の移行、地位・役割の変化への適応と示されている。

1.× 子宮頸癌が増加するのは、若年〜中年期(30~40歳)に発症する傾向がある。

2.× 器質的変化に「起因する」ではなく起因しない更年期症状が起こる。なぜなら、更年期症状は、内分泌系の変動により引き起こされるため。器質的とは、ある障害や病変の原因などについて、身体の器官のどこかが物質的・物理的に特定できる状態にあるということである。

・更年期障害とは、更年期に出現する器質的な変化に起因しない多彩な症状によって、日常生活に支障をきたす病態と定義される。更年期症状は大きく、①自律神経失調症状、②精神神経症状、③その他に分けられるが、各症状は重複して生じることが多い。治療の一つに、ホルモン補充療法(HRT)があげられる。ホルモン補充療法とは、エストロゲン(卵胞ホルモン)を補うことで、更年期障害を改善する治療法である。ほてり、のぼせ、発汗などといった代表的な症状に高い効果を示す。禁忌として、エストロゲン依存性悪性腫瘍(子宮内膜癌、乳癌)またその疑いのあるもの、重症肝機能障害、血栓性疾患などがあげられる。

3.〇 正しい。骨盤底筋群の収縮力の低下によって、排尿障害が起こる。なぜなら、加齢やエストロゲン低下により骨盤底筋が弱まるため。ちなみに、骨盤底筋群とは、子宮、膀胱、直腸を含む骨盤臓器を支える筋肉で、骨盤底筋を強化することで尿漏れ対策となる。排便時に便を押し出す力が低下(=骨盤底筋群の筋力の低下)し、便秘の原因となる。

4.× 「プロゲステロン」ではなくエストロゲンの産生低下に起因して動脈硬化が起こる。

・エストロゲンとは、主に卵巣から分泌される女性らしさをつくるホルモンで、成長とともに分泌量が増え、生殖器官を発育・維持させる働きをもっている。女性らしい丸みのある体形をつくったり、肌を美しくしたりする作用もあるホルモンである。分泌量は、毎月の変動を繰り返しながら20代でピークを迎え、45~55歳の更年期になると急激に減る。

・プロゲステロンとは、黄体ホルモンともいい、基礎体温を上げ、受精卵が着床しやすい状態にする作用を持つ。性周期が規則的で健常な成人女性において、着床が起こる時期に血中濃度が最も高くなるホルモンである。着床が起こる時期とは、月経の黄体期である。黄体期は、排卵した後の卵胞(黄体)から黄体ホルモン(プロゲステロン)が分泌されるようになる時期である。

骨盤底筋は子宮、膀胱、直腸を含む骨盤臓器を支える筋肉で、骨盤底筋を強化することで尿漏れ対策となる。仰臥位が基本的な姿勢であるが、伏臥位や座位など日常生活の中でどんな姿勢で行ってもよい。座位や膝立て背臥位などで、上体の力を抜いてお尻の穴を引き上げて「きゅっ」とすぼめ、5秒キープする動作を10~20回ほど繰り返す方法と、すぼめたりを繰り返す方法の2種類ある。

10 ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症および後天性免疫不全症候群〈AIDS〉の発生予防およびまん延防止対策で適切なのはどれか。

1.保健所での接触者健康診断の実施

2.エイズ治療拠点病院における診療の集約

3.他の性感染症と区別した検査体制の充実

4.学校教育におけるHIV感染予防の正しい知識の普及啓発

解答4

解説

ヒト免疫不全ウイルスは、人の免疫細胞に感染してこれを破壊し、最終的に後天性免疫不全症候群を発症させるウイルスである。ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症に対する治療法は飛躍的に進歩しており早期に発見することで後天性免疫不全症候群(AIDS)の発症を予防できるようになってきている。しかし、治療を受けずに自然経過した場合、免疫機能の低下により様々な障害が発現する。後天性免疫不全症候群(AIDS)の状態にあると判断できる疾患(エイズ指標疾患)は、23種類ある。AIDS指標疾患としてもっとも頻度が高いのは、ニューモシスチス肺炎(39.3%)、ついでサイトメガロウイルス感染症(13.4%)、カンジダ症(13.1%)、活動性結核(7.1%)、カポジ肉腫(4.5%)、非結核性抗酸菌症(3.8%)の順であった。

1.× 保健所での接触者健康診断の実施は、予防対策に該当しない。なぜなら、後天性免疫不全症候群(AIDS)では、潜伏期2~10年であるため。ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症は、感染後しばらく無症状の潜伏期間がある上、感染経路が主に性的接触や血液を介したものとなる。そのため、接触者全員を対象とする健康診断では早期発見や予防に十分に寄与しにくい。また、潜伏期間の長さだけでなく、プライバシー保護の観点から、無差別な接触者検診だけでは感染拡大の予防に直結しない。

2.× エイズ治療拠点病院における診療の集約は、予防対策に該当しない。なぜなら、治療体制の充実には寄与するが、発生予防やまん延防止対策としては直接的な効果は期待しにくいため。感染予防の目的には、教育や啓発、予防行動の促進が効果的である。

3.× 他の性感染症と区別した検査体制の充実は、予防対策に該当しない。むしろ、区別せず、統合的な検査体制の中でHIV検査の質を高めることが、効率的かつ受診しやすい環境を作る。区別することで、ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症の発見が遅れ、逆に受診ハードルを上げる可能性が高い。したがって、統合的な検査をしつつ、受診者のプライバシー保護と検査の円滑な実施を両立させる取り組みが行われる。

4.〇 正しい。学校教育におけるHIV感染予防の正しい知識の普及啓発は、予防対策に該当する。なぜなら、早期から正確な知識やリスクに関する情報を理解しておくことで、安全な性行動が促され、感染リスクが低下するため。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ