この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

11 Aちゃんは、3歳児健康診査で発語が単語のみであり、名前を呼んでも振り向かず、視線も合わず、コミュニケーションが難しかった。Aちゃんの母親によると自宅では視聴覚の問題はないとのことであった。保健師は発達相談ができる遊びの場を紹介したが、母親は「マイペースな子なので、特に心配していません」と強い口調で利用を拒否した。

このときの保健師の対応で最も適切なのはどれか。

1.「Aちゃんは発達に問題があります」

2.「Aちゃんを専門医に診てもらいませんか」

3.「発達障害をもつ児の親の会に行ってみませんか」

4.「しばらくしたらAちゃんに会いにご自宅に伺ってもいいですか」

解答4

解説

・3歳児健康診査:発語が単語のみ、名前を呼んでも振り向かず、視線も合わず、コミュニケーションが難しかった。

・母親:自宅では視聴覚の問題はない。

・保健師:発達相談ができる遊びの場を紹介した。

・母親は「マイペースな子なので、特に心配していません」と強い口調で利用を拒否。

→本児は、が疑われる。家族の対応についておさえておこう。

1.× 「Aちゃんは発達に問題があります」と伝える優先度は低い。なぜなら、「問題がある」と断定的な表現は、親の心理的抵抗や信頼関係の悪化を招く可能性があるため。まずは、親との信頼関係を構築することが優先される。

2.× 「Aちゃんを専門医に診てもらいませんか」と伝える優先度は低い。なぜなら、母親は「遊びの場の紹介」を強い口調で拒否している段階であるため。母親が明らかに不安を感じていない段階で、専門医への受診を勧めるのは、親の心理的抵抗や信頼関係の悪化を招く可能性がある。

3.× 「発達障害をもつ児の親の会に行ってみませんか」と伝える優先度は低い。なぜなら、母親は「特に心配していません」と発達の問題を認めていない状況であるため。母親が明らかに不安を感じていない段階で、発達障害をもつ児の親の会を勧めるのは、親の心理的抵抗や信頼関係の悪化を招く可能性がある。ちなみに、親の会とは、普段悩んでいる悩みを話して、他のお母さんがアドバイスしたり共感したりする、いわゆる座談会のようなものである。

4.〇 正しい。「しばらくしたらAちゃんに会いにご自宅に伺ってもいいですか」と伝える。なぜなら、現状、親との信頼関係を構築することが優先されるため。また、訪問することにより、継続的に子どもの様子を把握するためのきっかけをつくれる。

12 Aさん(8歳、男児)は保健室に来て「家で転んだ」と訴えた。養護教諭は前腕部に内出血を認めたため原因を尋ねると、説明が二転三転した。

このときの養護教諭の対応で適切なのはどれか。

1.身体測定の記録を確認する。

2.保護者に内出血の原因を尋ねる。

3.保健室から校長に電話で報告する。

4.他の部位に外傷がないかを確認する。

解答4

解説

・Aさん(8歳、男児)

・保健室に来て「家で転んだ」と訴えた。

・養護教諭:前腕部に内出血を認めた。

・原因を尋ねると、説明が二転三転した。

→説明が二転三転していることから、虐待も疑われる。

1.× 身体測定の記録を確認する優先度は低い。なぜなら、現在の外傷や内出血の原因の特定に直接関係しないため。ただし、体重の記録を見ることで、 ネグレクト(育児放棄)の手掛かりになることもある。

2.× 保護者に内出血の原因を尋ねる優先度は低い。なぜなら、前腕部に内出血の原因が虐待であった場合、保護者に直接原因を尋ねると子供がさらなる危険にさらされる恐れがあるため。

3.× 保健室から校長に電話で報告するのは時期尚早である。なぜなら、状況確認や身体の観察が不十分な段階といえるため。現時点での報告は、事実確認不足で混乱を招く可能性がある。

4.〇 正しい。他の部位に外傷がないかを確認する。なぜなら、児童虐待の可能性がある場合、他にも隠れた外傷がある可能性が高いため。腕だけでなく背中や脚など、服で隠れている部分を観察し、虐待の可能性を慎重に判断する必要がある。

13 3か月前に他部署から異動してきた新任管理者のA課長から「部下のBさんの様子が気になっています。先月のストレスチェックの結果はどうだったでしょうか」と保健師に連絡があった。

ラインによるケアを支援する保健師の対応で最も適切なのはどれか。

1.「Bさんに保健師と面談するように勧めてください」

2.「Bさんの職場での様子を詳しく聞かせてください」

3.「A課長の部署の集団分析結果を説明するので面談に来てください」

4.「Bさんに私が確認し了解があればストレスチェックの結果を説明します」

解答2

解説

ラインケアとは、職場の上司などの管理監督者が、部下である労働者のメンタルヘルスケアを行うことである。

1.× 「Bさんに保健師と面談するように勧めてください」と伝える必要はない。なぜなら、まずは、「なぜA課長が部下のBさんの様子が気になっているのか?」など、A課長とBさんの様子について情報収集するべきであるため。根拠が曖昧なまま面談を勧めるのは、A課長、Bさんともに不安を与える可能性がある。個人のストレスチェック結果の開示をすぐに提案する前に、客観的な職場情報を整理すべきである。

2.〇 正しい。「Bさんの職場での様子を詳しく聞かせてください」と伝える。なぜなら、A課長は、特定の部下(Bさん)を心配しているため。Bさんの個人情報を守りつつ、A課長の視点から職場での具体的な様子を把握できる。

3.× 「A課長の部署の集団分析結果を説明するので面談に来てください」と伝える必要はない。なぜなら、A課長は、特定の部下(Bさん)の様子が気になっているため。集団分析結果は、個人の詳細な状況が明らかにならないず、A課長のニーズに応えられていない。

4.× 「Bさんに私が確認し了解があればストレスチェックの結果を説明します」と伝える必要はない。なぜなら、まずは、「なぜA課長が部下のBさんの様子が気になっているのか?」など、A課長とBさんの様子について情報収集するべきであるため。個人のストレスチェック結果の開示をすぐに提案する前に、客観的な職場情報を整理すべきである。

14 児童虐待の三次予防はどれか。

1.児童虐待予防月間に虐待防止のポスターを掲示する。

2.一時保護所を退所した児童に対して定期的に面談する。

3.ソーシャルネットワーキングサービス〈SNS〉の相談窓口を開設する。

4.乳幼児健康診査で「子どもにイライラする」と話す母親をグループカウンセリングに紹介する。

解答2

解説

疾病の進行段階に対応した予防方法を一次予防、二次予防、三次予防と呼ぶ。

一次予防:「生活習慣を改善して健康を増進し、生活習慣病等を予防すること」

二次予防:「健康診査等による早期発見・早期治療」

三次予防:「疾病が発症した後、必要な治療を受け、機能の維持・回復を図ること」と定義している。(※健康日本21において)

1.× 児童虐待予防月間に虐待防止のポスターを掲示する。

これは、一次予防である。なぜなら、ポスター掲示は広く一般市民への啓発(一次予防)であり、虐待を未然に防ぐことが目的であるため。

2.〇 正しい。一時保護所を退所した児童に対して定期的に面談する。

これは、三次予防である。一度虐待を経験した子どもが再び虐待されることを防止し、継続的に安全を守る目的で支援しているため。

3.× ソーシャルネットワーキングサービス〈SNS〉の相談窓口を開設する。

これは、二次予防である。相談窓口は虐待の早期発見や未然防止(二次予防)を目的としたものであるため。まだ発覚していない段階や早期段階での相談が中心である。

4.× 乳幼児健康診査で「子どもにイライラする」と話す母親をグループカウンセリングに紹介する。

これは、一次予防である。グループカウンセリングを勧め、虐待を未然に防ぐ(一次予防)予防的な支援活動である。

15 乳幼児の親に対して自治体が行う防災対策で適切なのはどれか。

1.地域の防災リーダーになるための研修を開催する。

2.子どもを連れた避難行動のシミュレーション訓練を実施する。

3.乳幼児とその家族は災害時の要配慮者ではないことを周知する。

4.災害時には「緊急安全確保」が出されるまで自宅で待機することを勧める。

解答2

解説

1.× 地域の防災リーダーになるための研修を開催する必要はない。なぜなら、乳幼児の親が防災リーダーになることは、個人の負担が大きいため。乳幼児家庭に特化した支援策とはいえない。ちなみに、防災リーダーとは、地域防災活動の促進を目的に、自主防災組織の一員として、平常時には防災訓練の企画への参画、地域住民への防災技術の指導、防災知識の普及・啓発等を行う。

2.〇 正しい。子どもを連れた避難行動のシミュレーション訓練を実施する。なぜなら、子どもを連れた避難行動は、特別な配慮が必要であり、実際にシミュレーションを行うことで安全な避難行動を具体的に学べるため。そうすることで、災害時の混乱や事故を防ぐことができる。

3.× 乳幼児とその家族は、災害時の要配慮者「ではない」ではなく「である」ことを周知する。なぜなら、要配慮者の具体的な例として、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者などがあげられるため。

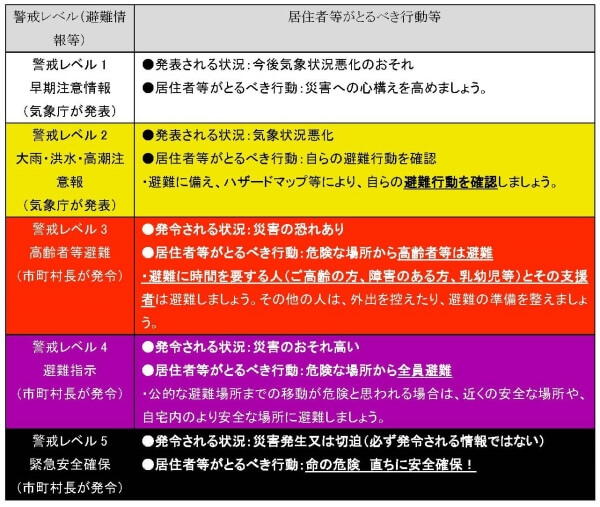

4.× 災害時には「緊急安全確保(警戒レベル5)」が出されるまで、自宅で待機することを勧める必要はない。なぜなら、緊急安全確保が発令されるのは、既に危険が差し迫った状況であるため。「高齢者等避難(警戒レベル3)」の段階で、避難を開始すべきである。

(※引用:「災害・防災に関すること」国土交通省 関東地方整備局 高崎河川国道事務所様HPより)

避難行動要支援者とは、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合、高齢者や障がいのある人など配慮が必要な人を「要配慮者」と言い、要配慮者のうち、自ら避難することが困難な人で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援が必要な人を「避難行動要支援者」という。

例えば…

①要介護認定3~5を受けている者

②身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する身体障害

者(心臓、じん臓機能障害のみで該当するものは除く)

③療育手帳Aを所持する知的障害者

④精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する者で単身世帯の者

⑤市の生活支援を受けている難病患者

⑥上記以外で自治会が支援の必要を認めた者

(参考:「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」内閣府HPより)

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ