この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

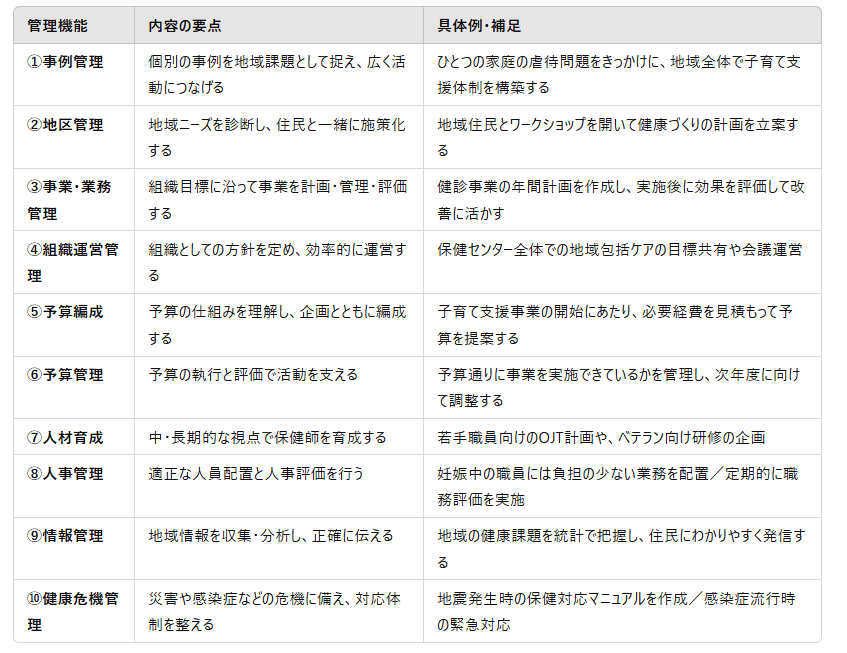

36 自治体の保健師が行う業務管理はどれか。2つ選べ。

1.地域活動計画と他部門の計画との整合性を判断する。

2.専門性を向上させるための研修を実施する。

3.活動の評価を翌年度の計画に反映させる。

4.地域のニーズを踏まえた地域診断を行う。

5.相談や訪問などの記録を管理する。

解答1・3

解説

1.3.〇 正しい。地域活動計画と他部門の計画との整合性を判断する/活動の評価を翌年度の計画に反映させることは、事業・業務管理にあたる。

2.× 専門性を向上させるための研修を実施することは、人材育成にあたる。

4.× 地域のニーズを踏まえた地域診断を行うことは、地区管理にあたる。

5.× 相談や訪問などの記録を管理することは、事例管理にあたる。

37 標準偏差の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.分散をもとに計算する。

2.変動係数の計算に用いる。

3.測定値の中で出現頻度が最大の値である。

4.測定値の合計をデータ数で除した値である。

5.標準偏差が大きいほどばらつきが小さいことを意味する。

解答1・2

解説

標準偏差とは、分散の正の平方根のことである。平均値を中心に観測された値がどれくらいばらついている示すものである。

1.〇 正しい。分散をもとに計算する。なぜなら、標準偏差は、分散の平方根として算出されるため。分散とは、データの散らばりの度合いを表す値である。 分散を求めるには、偏差(それぞれの数値と平均値の差)を二乗し、平均を取る。

2.〇 正しい。変動係数の計算に用いる。変動係数とは、標準偏差を平均値で割った値である。異なるデータ同士のばらつきの大きさを比較するときに用いる。

3.× 測定値の中で出現頻度が最大の値である。

この説明は、「最頻値(モード)」である。繰り返し測定したときに真の値に近いことを推察できる。

4.× 測定値の合計をデータ数で除した値である。

この説明は、「平均値」である。平均値とは、複数の数値に対して、個々を全て足し合わせた後、数値の個数で割った値のことである。

5.× 標準偏差が大きいほど、ばらつきが「小さい」ではなく大きいことを意味する。

標準偏差は、データのばらつきを示す指標であり、大きいほどばらつきが大きいことを意味する。

38 平成26年(2014年)に成立した地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉で示された地域医療構想について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.構想区域は現行の三次医療圏を原則としている。

2.地域包括ケアシステムの進捗と密接に関係する。

3.都道府県は地域医療構想の調整会議を設けて必要な協議を行う。

4.令和2年度(2020年度)末までに約9割の都道府県で策定を終えた。

5.令和22年(2040年)の医療需要と医療従事者の必要量を推計して定める。

解答2・3

解説

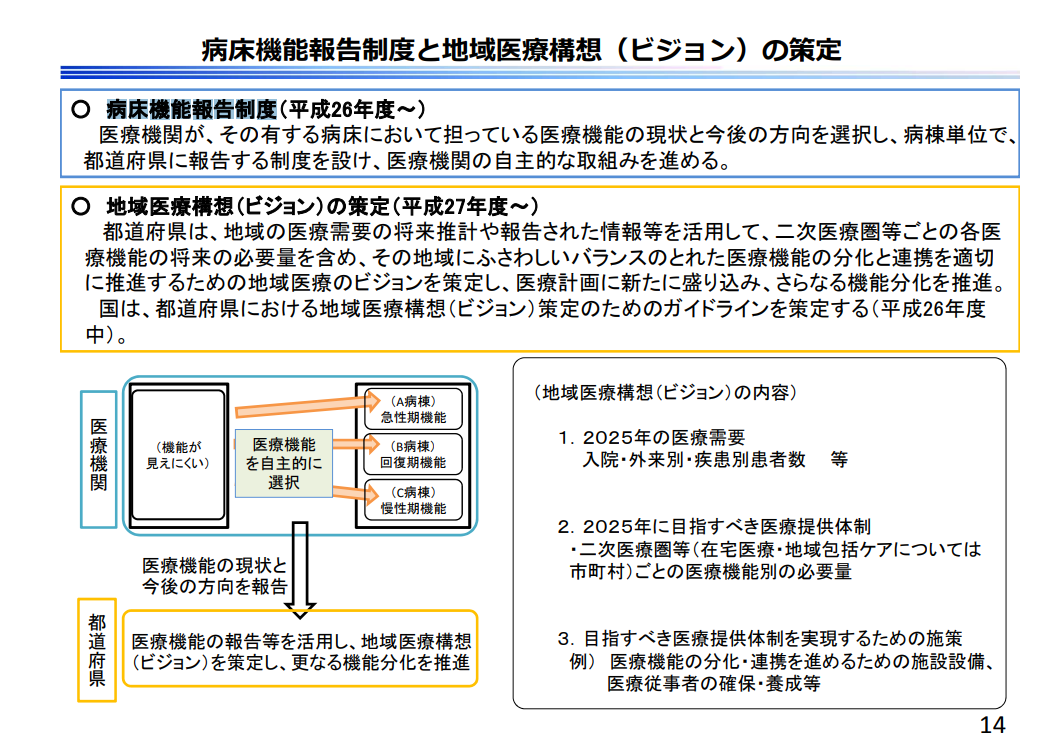

(※画像引用:「医療介護総合確保推進法 (医療部分)の概要について」厚生労働省HPより)

『医療介護総合確保推進法』とは、平成26(2014)年に成立された地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保等を目的する法律である。持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を 構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行う。

(※参考:「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(概要)」厚生労働省HPより)

1.× 構想区域は、現行の「三次医療圏」ではなく二次医療圏を原則としている(※上図参照)。

【医療圏の種類】

1次医療圏とは、原則、市区町村単位である。診療所の外来診療など日常的な医療を提供する。

2次医療圏とは、複数の市区町村で構成する単位である。救急医療を含む一般的な入院治療が完結するよう設定されている。

3次医療圏とは、原則は都道府県単位である。重度のやけどの治療や臓器移値など特殊医療や先進医療を提供する。

2.〇 正しい。地域包括ケアシステムの進捗と密接に関係する。地域包括ケアの整備が進むことで、地域医療構想による医療提供体制が効果的に機能する。ちなみに、地域包括ケアシステムとは、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、包括的な支援・サービス提供体制の構築を目指すものである。この地域包括ケアシステムが効果的に機能するために、「4つの助(自助・互助・共助・公助)」の考え方が連携し、課題解決に向け取り組んでいく必要がある。

3.〇 正しい。都道府県は、地域医療構想の調整会議を設けて必要な協議を行う。医療機関が、医療機能の現状と今後の方向を報告し、都道府県が医療機能の報告等を活用し、地域医療構想(ビジョン)を策定し、更なる機能分化を推進する(※上図参照)。各都道府県に対して地域医療構想の円滑な策定・運用を目的とした調整会議の設置が求められており、関係者間の協議体制が整えられる。

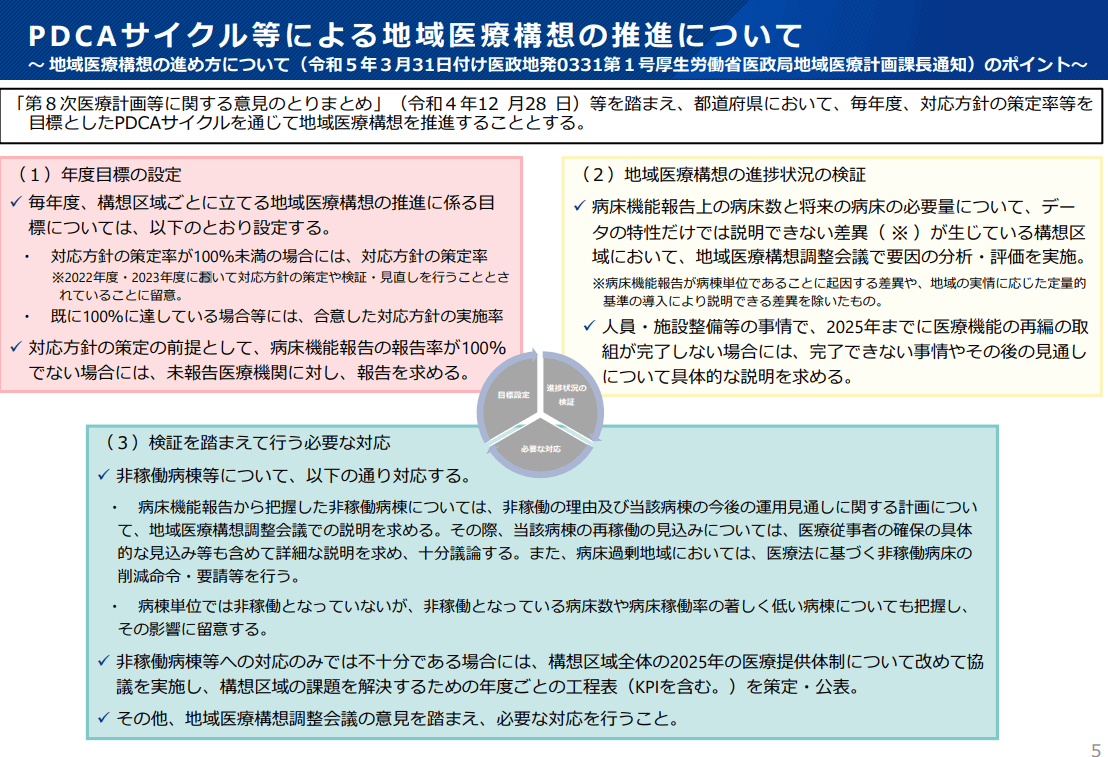

4.× 令和2年度(2020年度)末までに約9割の都道府県で策定を「終えていない」。令和5年現在でも、「対応方針の策定率については、100区域において既に100%であり、192区域においては、今年度末までに100%にするとしている。一方、49区域においては、100%にする見通しが立っていない」と記載されている(※引用:「地域医療構想の進捗等について」厚生労働省様HP)。

5.× 「令和22年(2040年)」ではなく毎年度の医療需要と医療従事者の必要量を推計して定める。地域医療構想における将来推計は、通常、毎年度を対象とする場合が多い。

(※引用:「地域医療構想の進捗等について」厚生労働省様HP)

39 生活保護について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.介護扶助は現物給付である。

2.所得保障の分類で社会手当に該当する。

3.保護開始の理由は「傷病による」が最も多い。

4.基本原理として補足性の原理が定められている。

5.社会保険制度として保険料によって運営される。

解答1・4

解説

・現金給付とは、お金で支給されるもののことをさす。

・現物給付とは、診療や検査、投薬、入院などの医療行為を直接患者に提供することである。

生活保護制度は、『日本国憲法』25条の理念に基づき、生活困窮者を対象に、国の責任において、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としている。8つの扶助(生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)があり、原則現金給付であるが、医療扶助と介護扶助は現物給付である。

1.〇 正しい。介護扶助は、現物給付である。介護扶助とは、介護サービスの費用のことを指す。現金ではなくサービスそのもの(現物)として提供される。

2.× 所得保障の分類で、「社会手当」ではなく公的扶助に該当する。

【所得保障の分類】

①社会保険:公的年金、公的医療保険、雇用保険など。

②社会福祉:保育・児童福祉、高齢福祉、障碍者福祉など。

③公的扶助:生活保護。

④保健医療・公衆衛生:予防接種、公害対策、伝染病予防など。

3.× 保護開始の理由は、「傷病による(2位:28.0%)」ではなく「働きによる収入の減少・ 喪失(1位:29.6%)」が最も多い。3位は貯金等の減少・喪失(24.0%)である(※引用:「生活保護関係」厚生労働省様HPより)。

4.〇 正しい。基本原理として、補足性の原理が定められている。

【生活保護法の4つの基本原理】

①国家責任の原理:法の目的を定めた最も根本的原理で、憲法第25条の生存権を実現する為、国がその責任を持って生活に困窮する国民の保護を行う。

②無差別平等の原理:全ての国民は、この法に定める要件を満たす限り、生活困窮に陥った理由や社会的身分等に関わらず無差別平等に保護を受給できる。また、現時点の経済的状態に着目して保護が実施される。

③最低生活の原理:法で保障する最低生活水準について、健康で文化的な最低限度の生活を維持できるものを保障する。

④保護の補足性の原理:保護を受ける側、つまり国民に要請される原理で、各自が持てる能力や資産、他法や他施策といったあらゆるものを活用し、最善の努力をしても最低生活が維持できない場合に初めて生活保護制度を活用できる。

5.× 社会保険制度として、保険料によって運営されるのは、「公的年金、公的医療保険、雇用保険など」である。

生活保護は、公費(税金)による公的扶助制度である。年金保険や健康保険とは異なり、生活保護には保険料の支払いが不要である。

生活保護制度は、『日本国憲法』25条の理念に基づき、生活困窮者を対象に、国の責任において、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としている。8つの扶助(生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)があり、原則現金給付であるが、医療扶助と介護扶助は現物給付である。被保護人員は約216.4万人(平成27年度,1か月平均)で過去最高となっている。

①生活扶助:日常生活に必要な費用

②住宅扶助:アパート等の家賃

③教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費

④医療扶助:医療サービスの費用

⑤介護扶助:介護サービスの費用

⑥出産扶助:出産費用

⑦生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用

⑧葬祭扶助:葬祭費用

【生活保護法の4つの基本原理】

①国家責任の原理:法の目的を定めた最も根本的原理で、憲法第25条の生存権を実現する為、国がその責任を持って生活に困窮する国民の保護を行う。

②無差別平等の原理:全ての国民は、この法に定める要件を満たす限り、生活困窮に陥った理由や社会的身分等に関わらず無差別平等に保護を受給できる。また、現時点の経済的状態に着目して保護が実施される。

③最低生活の原理:法で保障する最低生活水準について、健康で文化的な最低限度の生活を維持できるものを保障する。

④保護の補足性の原理:保護を受ける側、つまり国民に要請される原理で、各自が持てる能力や資産、他法や他施策といったあらゆるものを活用し、最善の努力をしても最低生活が維持できない場合に初めて生活保護制度を活用できる。

【4つの原則】

①申請保護の原則:保護を受けるためには必ず申請手続きを要し、本人や扶養義務者、親族等による申請に基づいて保護が開始。

②基準及び程度の原則:保護は最低限度の生活基準を超えない枠で行われ、厚生労働大臣の定める保護基準により測定した要保護者の需要を基とし、その不足分を補う程度の保護が行われる。

③必要即応の原則:要保護者の年齢や性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行われる。

④世帯単位の原則:世帯を単位として保護の要否及び程度が定められる。また、特別な事情がある場合は世帯分離を行い個人を世帯の単位として定めることもできる。

(※参考:「生活保護制度」厚生労働省HPより)

(※参考:「生活保護法の基本原理と基本原則」室蘭市HPより)

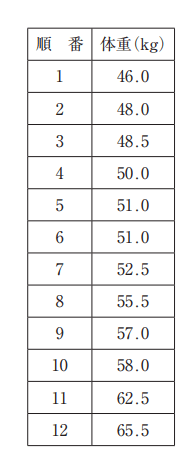

40 12人の体重(kg)のデータを値の大きさ順に表に示す。第3四分位数の値を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答:①②.③kg

①:0~9

②:0~9

③:0~9

解答57.5(kg)

解説

第3四分位数とは、四分位数の一つで、75パーセンタイルのことである。 データを小さい順に並べたとき、初めから数えて75%の位置にある数となる。

12個のデータの場合、第3四分位数は9番目(12×0.75=9)のデータと10番目のデータの平均値で求める。

12人の体重データの9番目が57.0kg、10番目が58.0kgである。

したがって、

(57.0+58.0)÷2

=57.5 (kg)

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ