この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

31 健康の社会的決定要因のうち構造的決定要因はどれか。

1.教育

2.居住・職場環境

3.食品の入手可能性

4.心理・社会的要因

5.行動と生物学的要因

解答1

解説

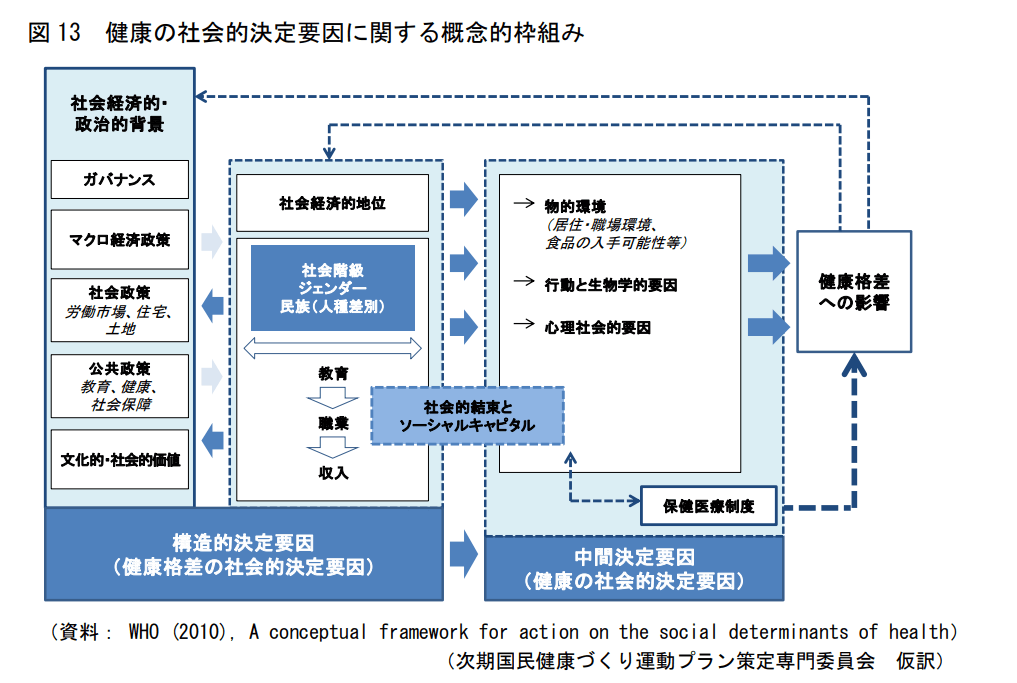

(※引用:「健康日本21の推進に関する参考資料」厚生労働省様HPより)

健康に影響を与える要因を「構造的決定要因」と「中間的決定要因」の2つに分類している。

①構造的決定要因とは、経済的地位や教育レベル、職業、ジェンダー、人種などの社会的地位を決定する要素が含まれ、これが間接的に健康に影響を与えるとされている。

②中間的決定要因とは、生活環境や行動、心理社会的なリスク要因、さらには医療サービスへのアクセスなどが含まれ、健康に影響する。

1.〇 正しい。教育は、健康の社会的決定要因のうち「構造的決定要因」である。なぜなら、教育は、社会的地位や所得レベル、生活習慣などを大きく左右する根本的な要素であるため。高等教育を受けることで就職や収入が改善し、健康に良い環境や習慣を身に付けやすくなる。

2~5.× 居住・職場環境/食品の入手可能性/心理・社会的要因/行動と生物学的要因は、健康の社会的決定要因のうち「中間的決定要因」である。

32 厚生労働省が「『地域共生社会』の実現に向けて」(平成29年)で示した強化すべき改革の骨格はどれか。2つ選べ。

1.地域移行支援

2.地域課題の解決力

3.地域における防犯活動

4.地域丸ごとのつながり

5.地域における医療と介護の一体的実施

解答2・4

解説

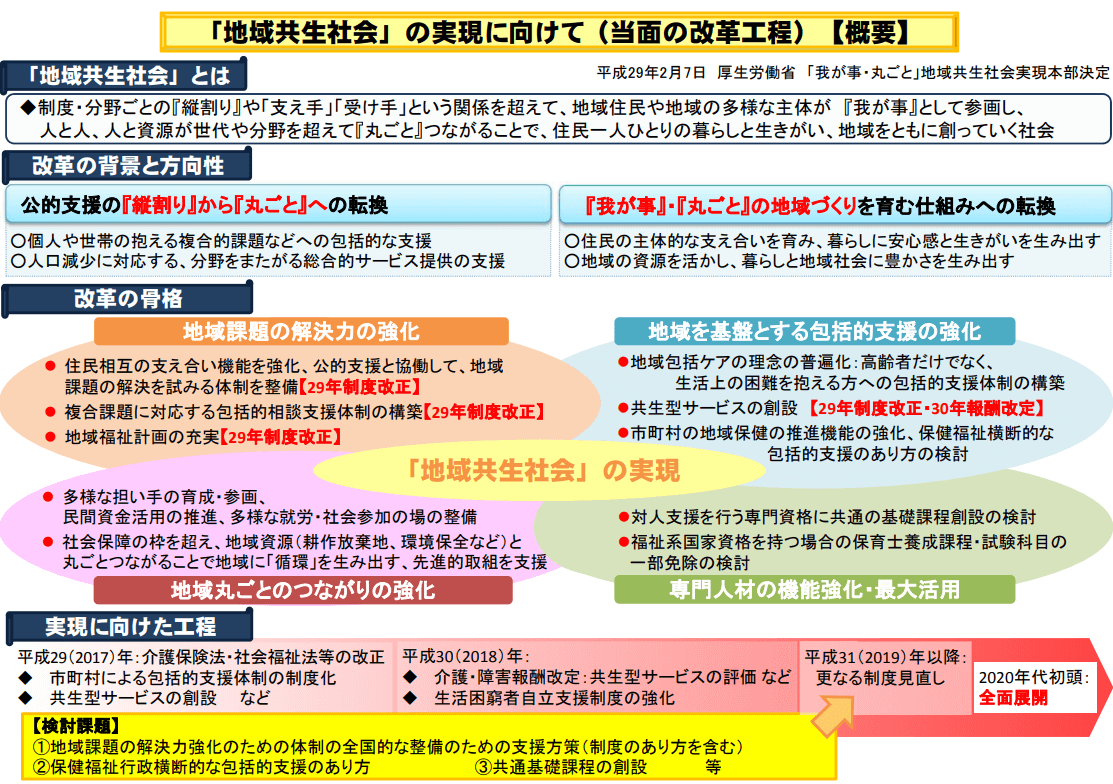

(※引用:「「地域共生社会」の実現に向けて」厚生労働省様HPより)

1.× 地域移行支援とは、障害者支援施設や精神科病院にいる障害者に対して、住居の確保や障害福祉サービスを実際に体験ができるサポートなど地域生活へ移行するための支援である。具体的には、①住居の確保や②障害福祉サービスの体験利用・体験宿泊の支援などを行う。

2.4.〇 正しい。地域課題の解決力/地域丸ごとのつながりは、厚生労働省が「『地域共生社会』の実現に向けて」で示した強化すべき改革の骨格である(※上図参照)。

【改革の骨格】①地域課題の解決力、②地域丸ごとのつながり、③地域を基盤とする包括的支援、④専門人材の機能強化・最大活用である。

3.× 地域における防犯活動は、主に自治体や警察が主導する防犯パトロールなどが実施する。

5.× 地域における医療と介護の一体的実施は、地域包括ケアシステムとして取り組まれている要素である。地域包括ケアシステムとは、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、包括的な支援・サービス提供体制の構築を目指すものである。地域包括支援センターの業務内容には、①総合相談支援、②権利擁護、③包括的・継続的マネジメント支援、④介護予防ケアマネジメント、⑤地域ケア会議の充実が挙げられる。

33 ウイルス性肝炎について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.C型肝炎は四類感染症である。

2.B型肝炎は定期予防接種の対象である。

3.健康増進法に基づく肝炎ウイルス検診は都道府県が実施主体である。

4.C型慢性肝炎のインターフェロンフリー治療は公費助成の対象である。

5.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づき肝炎対策の推進に関する基本的な指針が策定されている。

解答2・4

解説

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法、感染症法、感染症新法)は、感染症の予防および感染症患者に対する医療に関する措置について定めた日本の法律である。平成10年(1998年)に制定された。主な内容は、①1~5類感染症の分類と定義、②情報の収集・公表、③感染症(結核を含む)への対応や処置。

【「感染症法」の対象となる感染症】

①1類感染症(7疾患:エボラ出血熱 ・クリミア・コンゴ出血熱・痘そう(天然痘) ・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱)

対応:原則入院・消毒等の対物措置(例外的に建物への措置,通行制限の措置も適用対象とする)

②2類感染症(6疾患:・急性灰白髄炎(ポリオ)・結核 ・ジフテリア ・重症急性呼吸器症候群(SARS)・特定鳥インフルエンザ(H5N1, H7N9) ・中東呼吸器症候群(MERS))

対応:状況に応じて入院・消毒等の対物措置

③3類感染症(5疾患:・コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症(0157等)・腸チフス ・パラチフス)

対応:・特定職種への就業制限・消毒等の対物措置

④4類感染症(44疾患:※一部抜粋。・E型肝炎・A型肝炎 ・黄熱・Q熱・狂犬病・チクングニア熱・鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)・炭疽 ・ボツリヌス症 ・マラリア ・野兎病・重症熱性血小板減少症候群(SFTS)・デング熱・ジカウイルス感染症・日本脳炎・その他感染症(政令で指定))

対応:・感染症発生状況の情報収集、分析とその結果の公開,提供・媒介動物の輸入規制・消毒等の対物措置

⑤5類感染症(46疾患:※一部抜粋。・インフルエンザ(鳥インフルエンザ・新型インフルエンザ等感染症を除く)・ウイルス性肝炎(E型・A型を除く)・クリプトスポリジウム症・後天性免疫不全症候群(AIDS)・性器クラミジア感染症 ・梅毒・麻疹・百日咳・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症・その他感染症(省令で指定))

対応:・感染症発生状況の情報収集、分析とその結果の公開情報提供

1.× C型肝炎は、「四類感染症」ではなく五類感染症である。

・C型肝炎とは、C型肝炎ウイルス(HCV)に感染することによって起こる肝臓の病気である。C型肝炎ウイルスは、主に感染者の血液や体液から感染する。感染の危険性がある行為としては注射器の使い回しや剃刀(かみそり)の共用などがある。そのほか、妊娠中の母親から胎児への感染や性行為による感染もあるが、感染する確率は低いと考えられている。

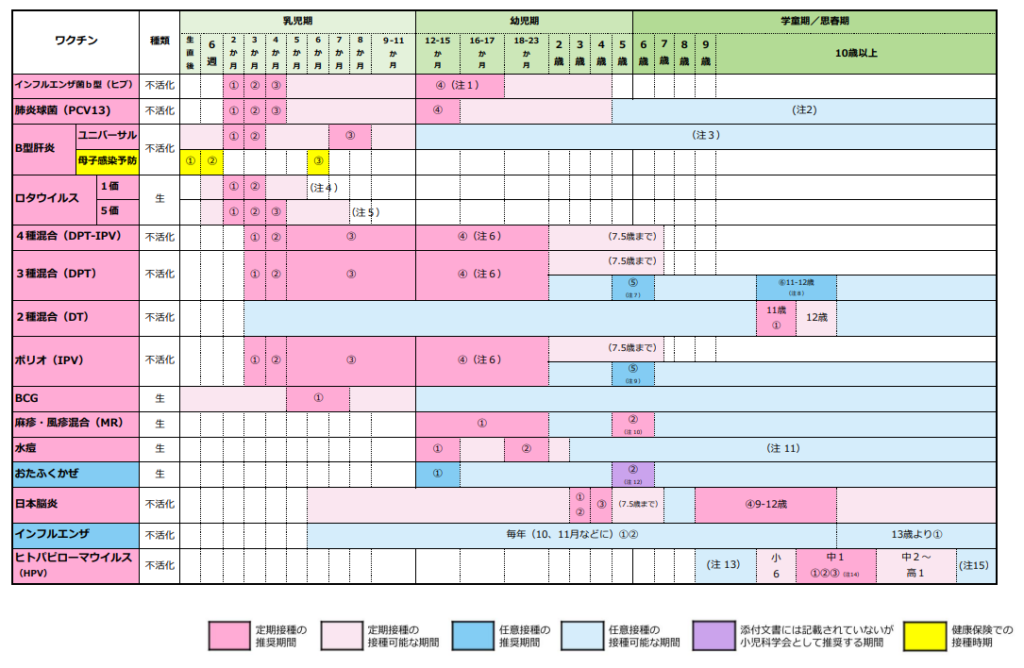

2.〇 正しい。B型肝炎は、定期予防接種の対象である。定期予防接種とは、「予防接種法」に規定されたワクチン接種のことである。現在、定期接種のワクチンとして10種類が認められている。

・B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスに感染することによって生じる肝臓の病気のことである。B型肝炎ウイルスは主に感染者の血液や体液を介して感染する。たとえば、注射針を感染者と共用した場合や、感染者と性行為をした場合などに感染する。しかし、B型肝炎にはワクチンがあるため、適切にワクチンを接種することによって感染を予防することができる。

3.× 健康増進法に基づく肝炎ウイルス検診は、「都道府県」ではなく市町村が実施主体である。健康増進法とは、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律である。都道府県と市町村は、地域の実情に応じた健康づくりの促進のため、都道府県健康増進計画(義務)および市町村健康増進計画(努力義務)を策定する。平成14(2002)年に制定された。

【市町村が行う健康増進事業】

①健康手帳、②健康教育、③健康相談、④訪問指導、⑤総合的な保健推進事業、⑥歯周疾患検診、⑦骨粗鬆症検診、⑧肝炎ウイルス検診、⑨がん検診、⑩健康検査、⑪保健指導などである。

【都道府県の役割】

都道府県は、都道府県健康増進計画において、管内市町村が実施する健康増進事業に対する支援を行うことを明記する。都道府県保健所は、市町村が地域特性等を踏まえて健康増進事業を円滑かつ効果的に実施できるよう、必要な助言、技術的支援、連絡調整及び健康指標その他の保健医療情報の収集及び提供を行い、必要に応じ健康増進事業についての評価を行うことが望ましい。都道府県は、保健・医療・福祉の連携を図るとともに、市町村による健康増進事業と医療保険者による保健事業との効果的な連携を図るために、地域・職域連携推進協議会を活性化していくことが望ましい。

4.〇 正しい。C型慢性肝炎のインターフェロンフリー治療は、公費助成の対象である。なぜなら、インターフェロンフリー治療は、高額であり経済的負担軽減のため(※引用:「インターフェロンフリー治療を受ける患者さんへ」C型肝炎サポートネット様HPより)。

5.× 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉」ではなく、「肝炎対策基本法」に基づき、肝炎対策の推進に関する基本的な指針が策定されている。「肝炎対策基本法」に基づき、「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」が策定されており、これに従って肝炎対策が推進されている(※参考:「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」厚生労働省様HPより)。

・

(※表引用:「予防接種スケジュール」日本小児学会より)

34 介護保険について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.被保険者は40歳以上の者である。

2.財源は保険料と公費が50%ずつである。

3.特定疾病には交通事故による外傷が含まれる。

4.要介護者のケアプランは地域包括支援センターが作成する。

5.要介護認定で非該当になったものは予防給付の対象となる。

解答1・2

解説

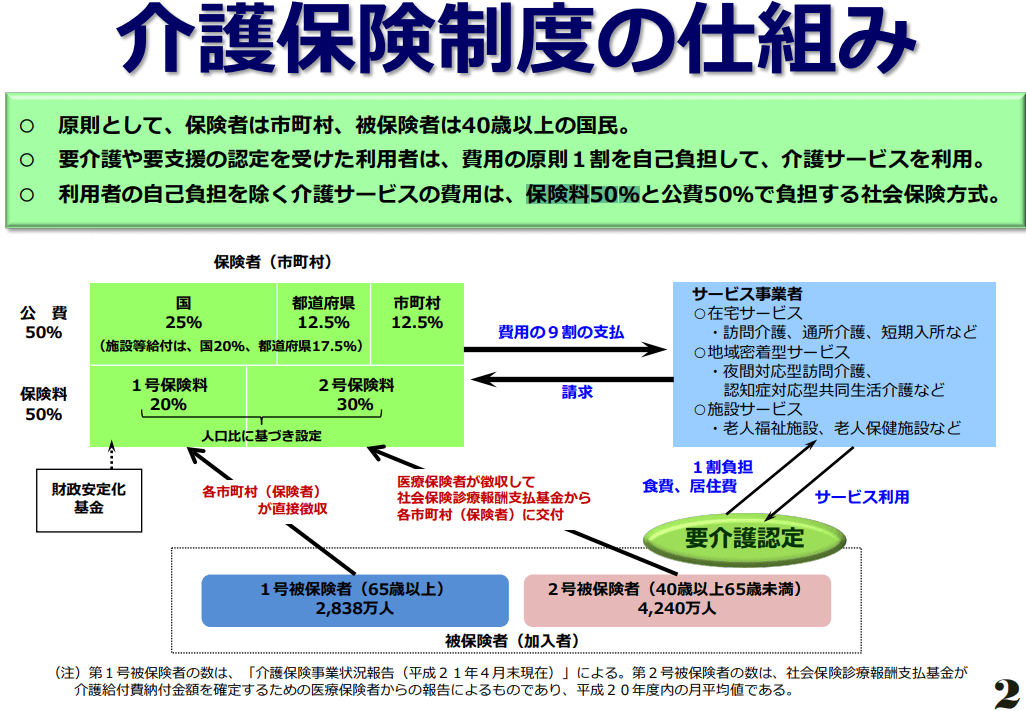

介護保険制度とは、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護の必要度合いに応じた介護サービスを受けることができる。

・第1号被保険者は、65歳以上の者である。

・第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。

【基本理念】

自己決定の尊重

生活の継続

自己支援(残存能力の活用)

(※「給付と負担の在り方について」厚生労働省HPより)

1.〇 正しい。被保険者は、40歳以上の者である。40歳以上の人は、介護保険の被保険者となり、①65歳以上の人(第1号被保険者)と、②40~64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)になる。

2.〇 正しい。財源は、保険料と公費が50%ずつである(※上図参照)。

【介護保険制度の財源】

50%:公費(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)

50%:保険料(第1号被保険者と第2号被保険者が負担)

3.× 特定疾病には交通事故による外傷が「含まれない」(※下参照)。厚生労働省での特定疾病の定義として①心身の病的加齢現象と医学的な関係があると考えられる疾病、②加齢とともに生じる心身の変化が原因で、要介護状態を引き起こすような心身の障害をもたらすと認められる疾病に該当するものとしている。つまり、加齢と関係があって、要介護状態の原因となる病気のことである。

4.× 「要介護者」ではなく要支援者のケアプランは、地域包括支援センターが作成する。要介護者のケアプランの作成は、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーが行う。ちなみに、地域包括支援センターとは、介護保険法に基づき各市町村によって設置されており、地域の高齢者の医療・福祉・介護・虐待など様々な事柄に関する相談窓口となっている。地域包括支援センターの人員基準は、「第1号被保険者(65歳以上の高齢者)3000人~6000人ごとに、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員(準ずる者を含む)を最低限それぞれ各1人」である。

5.× 要介護認定で非該当になったものは、予防給付の対象「とはならない」。予防給付を受けるためには、要支援1または2に認定される必要がある。予防給付とは、支援が必要と認められた介護保険の被保険者に対して給付されるもので、介護予防サービスなどが利用できる。

・介護給付とは、身体・精神障害があり、入浴や食事などの日常生活動作の全てまたは一部について、介護が必要とされた場合に受けられるものを指す。要介護1〜5に該当する人が介護サービスを受けた際、かかった費用の原則9割が給付される。

がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

関節リウマチ

筋萎縮性側索硬化症

後縦靭帯骨化症

骨折を伴う骨粗鬆症

初老期における認知症

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症

早老症

多系統萎縮症

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

脳血管疾患

閉塞性動脈硬化症

慢性閉塞性肺疾患

両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

35 介護老人保健施設で、ノロウイルスによる感染性胃腸炎症状が複数の入所者と職員に発生している。

施設が行うべき感染拡大防止のための対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.発症者と未発症者で居室を分ける。

2.嘔吐物の処理は十分に乾燥させてから行う。

3.感染者が使用したリネン類は60℃で1分間の熱水洗濯を行う。

4.発症した食品調理従事者の業務への復帰は胃腸炎症状が消失した日からとする。

5.感染者が使用した非金属製の食器の消毒は次亜塩素酸ナトリウム溶液を使用する。

解答1・5

解説

ノロウイルスは、もっとも一般的な胃腸炎の原因である。感染者の症状は、非血性下痢、嘔吐、胃痛(悪心・嘔吐、水様性下痢腹痛、発熱等の急性胃腸炎)が特徴である。発熱や頭痛も発生する可能性がある。症状は、通常ウイルス曝露後12〜48時間で発症し、回復は通常1〜3日以内である。合併症はまれだが、特に若人、年配者、他の健康上の問題を抱えている人では、脱水症状が起こることがある。原因として、①カキ等の二枚貝、②感染者の嘔吐物等への接触や飛沫による二次感染である。感染経路は、経口感染、接触感染、飛沫感染、空気(飛沫核)感染による。

【予防・拡大防止】

①感染源となる二枚貝等は、中心部まで十分に加熱(85~95℃以上、90秒以上)する。

②消毒には、通常のアルコール製剤や逆性石鹸は有効でないため、塩素系消毒剤(0.1%次亜塩素酸ナトリウム)を用いる。

③ノロウイルスは乾燥に強く、感染者の嘔吐物等が乾燥して空気中に飛散することで感染拡大するため完全に拭き取る。

④嘔吐物等の処理時には手袋、ガウンマスクを装着する。

(※参考:「ノロウイルスに関するQ&A」厚生労働省HPより)

1.〇 正しい。発症者と未発症者で居室を分ける。なぜなら、ノロウイルスは接触感染や飛沫感染で拡大するため。したがって、感染者と非感染者を明確に隔離することで感染拡大を防ぐことができる。

2.× 嘔吐物の処理は、十分に乾燥させてから行う必要はない。なぜなら、ノロウイルスは乾燥に強く、感染者の嘔吐物等が乾燥して空気中に飛散することで感染拡大するため。したがって、乾燥させた場合は、かえって空気中に浮遊し、感染拡大のリスクが高まる。

3.× 感染者が使用したリネン類は、「60℃で1分間」ではなく85~95℃以上で90秒以上の熱水洗濯を行う。なぜなら、ノロウイルスの感染力を不活性化させるには、60℃では不十分であるため。

4.× 発症した食品調理従事者の業務への復帰は、胃腸炎症状が消失した日から「72時間以上経過後」とする。なぜなら、ノロウイルスは症状が消失した後もウイルスの排泄が続く可能性があるため。施設によっては、少なくとも症状消失後48時間は勤務を控えるというところもあるため、職場の決まりに従おう。

5.〇 正しい。感染者が使用した非金属製の食器の消毒は、次亜塩素酸ナトリウム溶液を使用する。なぜなら、ノロウイルスには、次亜塩素酸ナトリウム溶液(塩素系漂白剤)が消毒に有効であるため。アルコール消毒は効果が低いことが特徴である。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ