この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

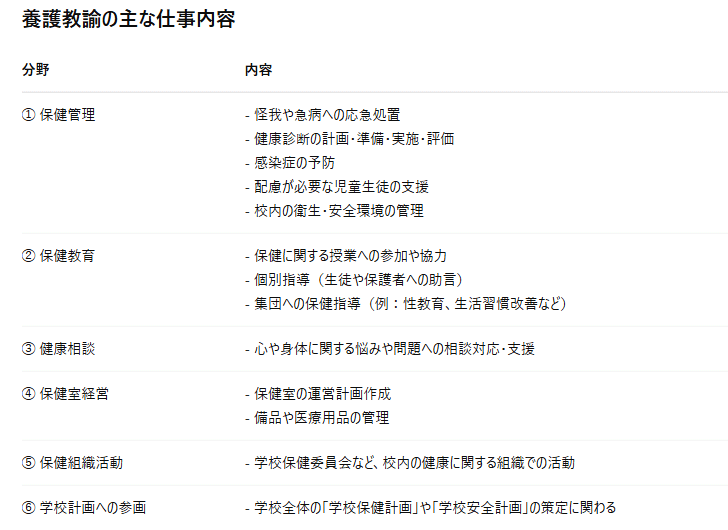

26 養護教諭の職務で正しいのはどれか。

1.保健室の経営

2.臨時休業の決定

3.学校保健計画の立案

4.定期環境衛生検査の実施

5.保健教育の年間計画の立案

解答1

解説

養護教諭とは、主に小学校・中学校・高校に配置されている「保健室の先生」のことである。生徒がケガをしたり、体調を崩したりした際に、保健室で対応するのが養護教諭の役割である。養護教諭がいることで、生徒が安心して学校生活を送るための健康面・心理面でのサポート体制が整えられている。

1.〇 正しい。保健室の経営は、養護教諭の職務である。保健室の管理運営(経営)を担当し、生徒の健康相談や応急処置などの業務を担う。

2.× 臨時休業の決定は、学校の設置者が行う。学校の設置者は、①臨時休業の決定(感染症の予防上、必要なとき)、②職員の健康診断、③環境衛生の管理に責任を持つがあげられる。

3.× 学校保健計画の立案は、保健主事が行う。保健主事は、①学校保健と学校全体の活動に関する調整、②学校保健計画の立案・作成、③学校保健に関する組織活動の推進、④保健に関する校内研修の企画を主に行う。

4.× 定期環境衛生検査の実施は、学校薬剤師が行う。定期環境衛生検査とは、毎年時期を定めて、客観的・科学的に学校環境の実態を把握し、その結果基準に適合しないようであれば、必要に応じて適切な改善を行うなど、事後措置を講じるためのものである。

・学校医の主な業務は、①学校保健計画・学校安全計画立案への参与、②必要に応じ、保健管理に関する専門的事項の指導、③健康相談、④保健指導、⑤健康診断(定期・臨時・就学時)、職員の健康診断、⑥疾病予防処置、⑦感染症の予防に関する指導・助言、感染症および食中毒予防処置、⑧救急処置、⑨学校の環境衛生の維持および改善の指導・助言などである。

・学校薬剤師は、学校医の職務①②③④⑨に加え、①定期、臨時の環境衛生検査への従事、②学校で使用する医薬品、毒物、保健管理に必要な用具および材料の管理に関する必要な助言と指導などである。

5.× 養護教諭は、保健教育の年間計画の「立案」ではなく参画を行う。参画とは、計画の相談に加わることで、くまで保健教育の指導・助言役である。一般的に、保健教育の年間計画の立案は、教務主任や担当教諭が作成する。

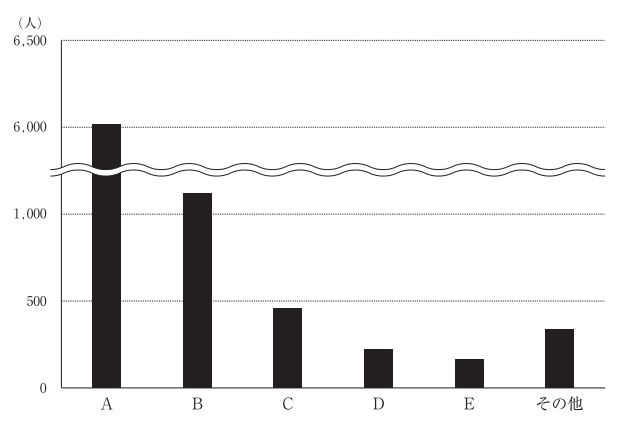

27 令和元年度(2019年度)の業務上疾病発生状況等調査における疾病分類別業務上疾病発生者数をグラフに示す。

Aに該当するのはどれか。

1.化学物質による疾病

2.負傷に起因する疾病

3.物理的因子による疾病

4.作業態様に起因する疾病

5.じん肺及びじん肺合併症

解答2

解説

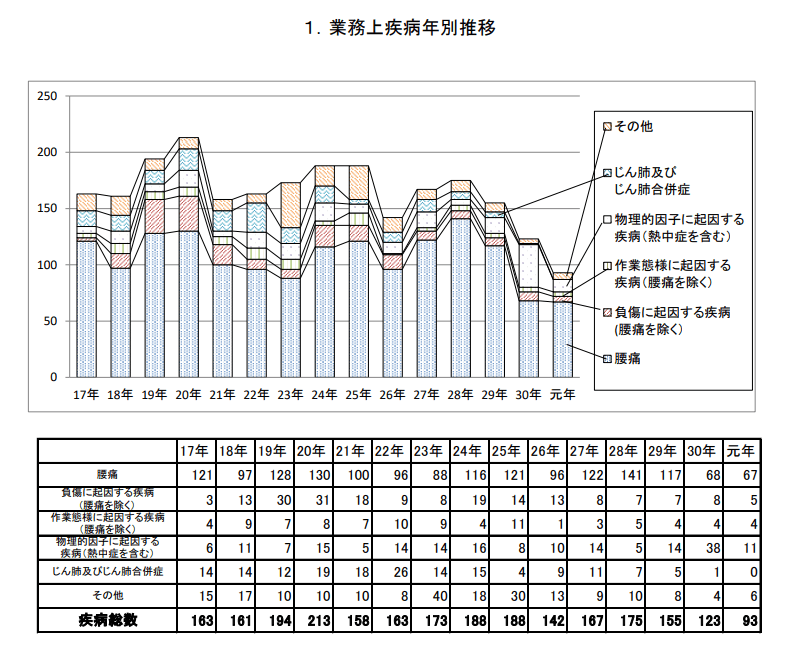

(※引用:「1.業務上疾病年別推移」厚生労働省HPより)

1.× 化学物質による疾病は、グラフ【その他】に該当する。

2.〇 正しい。負傷に起因する疾病は、グラフ【A】に該当する。業務中の転倒や転落などの事故によるケガが最も多く報告されている。

3.× 物理的因子による疾病は、グラフ【B】に該当する。

4.× 作業態様に起因する疾病は、グラフ【E】に該当する。

5.× じん肺及びじん肺合併症の発生者数は「0」と報告されている。

28 災害対策基本法に規定されているのはどれか。

1.救護所における医療

2.自主防災組織の育成

3.被災世帯の住宅再建支援

4.被災者への生活再建支援金給付

5.被災世帯への災害援護資金の貸し付け

解答2

解説

災害対策基本法とは、①防災計画の作成、②災害予防、③災害応急対策、④災害復旧および防災に関する財政金融措置など、災害対策の基本を定めている。国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とした法律である。

1.× 救護所における医療は、「災害救助法」に基づいている。災害救助法とは、災害に際して、国が地方自治体、日本赤十字社などと国民の協力のもとに、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とした法律である。

【救助の種類】①避難所および応急仮設住宅の供与、②炊き出しその他による食品の給与および飲料水の供給、③被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与、④医療および助産、⑤被災者の救出、⑥被災した住宅の応急修理、⑦生業に必要な資金,器具または資料の給与または貸与、⑧学用品の給与

(※参考:「災害救助法の概要」内閣府HPより)(※一部引用:「災害救助法」e-GOV法令検索様より)

2.〇 正しい。自主防災組織の育成は、災害対策基本法に規定されている。第5条2項(市町村の責務)において、「(以下、一部引用)市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団その他の組織の整備並びに当該市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織及び自主防災組織の充実を図るほか、住民の自発的な防災活動の促進を図り、市町村の有する全ての機能を十分に発揮するように努めなければならない」と規定されている(※一部引用:「災害対策基本法」e-GOV法令検索様より)。

3~4.× 被災世帯の住宅再建支援/被災者への生活再建支援金給付は、「被災者生活再建支援法」に基づいている。被災者生活再建支援法とは、自然災害の被災者への支援に関する日本の法律である。

5.× 被災世帯への災害援護資金の貸し付けは、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づいている。災害弔慰金の支給等に関する法律とは、災害弔慰金の支給に関する日本の法律である。1967年8月に発生した羽越豪雨をきっかけに、1973年成立した。災害障害見舞金とは、災害による負傷または疾病により障害を負った住民に支給されるものである。ちなみに、災害弔慰金の支給等に関する法律とは、災害により死亡した者の遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する災害障害見舞金及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援護資金について規定するものとする。

29 観察開始時点での観察集団の人数に占める、一定の観察期間内に新たに発生した患者数の割合はどれか。

1.罹患率

2.罹患率比

3.累積罹患率

4.寄与危険割合

5.人口(集団)寄与危険

解答3

解説

1.× 罹患率とは、一定期間内における対象者の観察期間の総和(観察人年)のうち、同一期間内に新たに疾病が発生した人の率である。例えば、罹患率は1年間の人口10万人あたりのがん発生数である。設問文のような「観察開始時点の集団」を明確に限定した場合の割合を示す概念ではない。

2.× 罹患率比とは、2つの群の罹患率の比のことである。罹患率は、一定の観察期間において観察集団のなかで新たに疾病を有した人の率で、分母は人年法による観察人年を用いる。設問文は、「1つの集団の観察期間」が対象である。

3.〇 正しい。累積罹患率は、観察開始時点での観察集団の人数に占める、一定の観察期間内に新たに発生した患者数の割合である。罹患率と異なり、分母に観察集団の観察開始時点の人数を用い、同一期間内に新たに疾病が発生した人の割合を表す。罹患期間が長くなっても観察期間内に新たに発生した患者数が増えるわけではない。

4.× 寄与危険割合とは、曝露因子があるとどれだけリスクが増すかを意味する指標である。例えば、喫煙者における肺がんのうち、喫煙によって発生したと考えられる割合を示す。つまり、曝露群と非曝露群のリスクの差を『寄与危険』といい、寄与危険を曝露群のリスクで除したものが『寄与危険割合』である。

5.× 人口(集団)寄与危険とは、疫学における指標の1つであり、集団全体と非曝露群における疾病の頻度の差である人口寄与危険度が、集団全体における疾病の頻度に占める割合である。つまり、ある要因が取り除かれた場合に、集団全体で予防できる疾患の割合を示す指標である。例えば、禁煙が徹底されれば肺がんの発生がどれだけ減るかを示す。

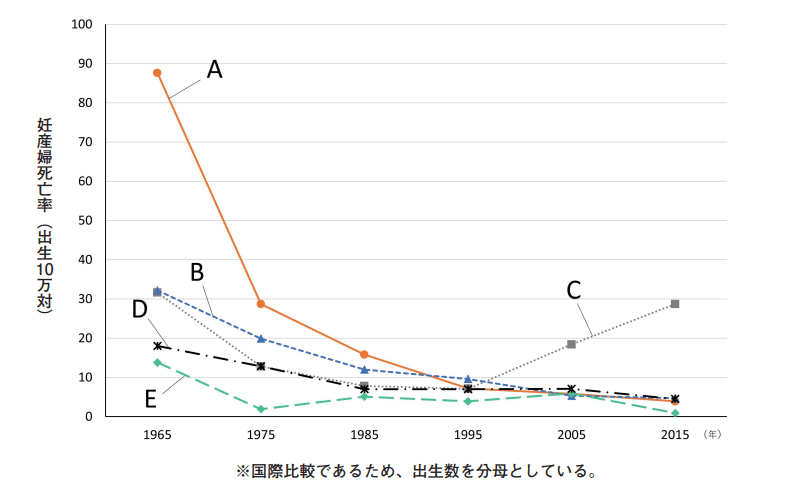

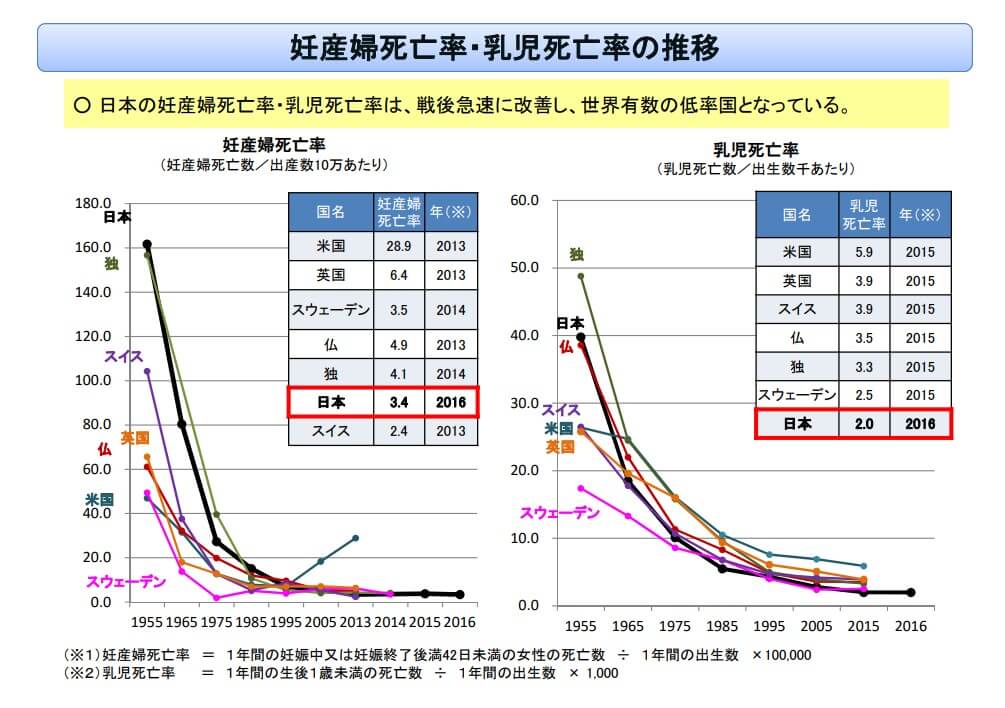

30 先進諸国(アメリカ合衆国、イギリス、スウェーデン、フランス、日本)における妊産婦死亡率の推移のグラフを別に示す。

日本はどれか。

1.A

2.B

3.C

4.D

5.E

解答1

解説

(※引用:「第1回 母子健康手帳等に関する 意見を聴く会」厚生労働省様より)

(※引用:「第1回 母子健康手帳等に関する 意見を聴く会」厚生労働省様より)

1.〇 正しい。Aが日本である。日本の妊産婦死亡率は1965年当時、諸外国と比較して非常に高く、その後急激に改善されていることが特徴である。

2.× Bは、フランスである。

3.× Cは、アメリカ合衆国である。近年上昇傾向であることが特徴である。

4.× Dは、イギリスである。

5.× Eは、スウェーデンである。元々、妊産婦死亡率が低い国である。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ