この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

21 日本の自殺対策で正しいのはどれか。

1.高齢者の自殺対策を重点施策に位置付けている。

2.市町村に自殺対策計画の立案を義務付けている。

3.事業主にメンタルヘルス対策推進を義務付けている。

4.令和8年までに自殺死亡率を平成27年と比べて10%減少することを目標としている。

解答2

解説

自殺対策基本法は、制度の狭間にある人や、家庭・学校・職場・地域などから孤立している人に対して、生きることへの総合的な支援を推進することで、誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す法律である。年間の日本における自殺者数が3万人を超えていた日本の状況に対処するため制定された法律である。2006年6月21日に公布、同年10月28日に施行された。主として厚生労働省が所管し、同省に特別の機関として設置される自殺総合対策会議が、「自殺対策の大綱」を定める。

【市町村自殺対策計画の法的根拠】自殺対策基本法第13条第2項:市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画を定めるものとする。

【市町村に対する自殺対策交付金の交付】自殺対策基本法第14条(一部抜粋):国は、市町村自殺対策計画に基づいて自殺対策のために必要な事業、取組等を実施する市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

1.× 「高齢者」ではなく全世代の自殺対策を重点施策に位置付けている。全世代に対して包括的な対策を進め、特に若年層の対策が重点的に位置付けられることがあります。

2.〇 正しい。市町村に自殺対策計画の立案を義務付けている。自殺対策基本法第13条第2項において、「市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画を定めるものとする」と規定されている。

3.× 事業主にメンタルヘルス対策推進を「義務」ではなく努力義務である。労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付け。ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務とする。

4.× 令和8年までに自殺死亡率を平成27年と比べて、「10%」ではなく30%減少することを目標としている。自殺総合対策大綱(平成2(旧大綱(平成24年8月閣議決定)平成28年までに自殺死亡率を平成17年と比べて20%以上減少させることを目標とし、23.6%減少させることができた。そのため、次の目標としては、今後10年間で先進諸国の現在の水準まで減少させることを目標として、さらに高い目標を掲げたものである。) (※参考:「令和2年度実施施策に係る政策評価の事前分析表」厚生労働省HPより)

22 保健師が家庭訪問を行う対象で優先度が高いのはどれか。

1.特定保健指導の未受診者

2.特定健康診査で血圧200/100mmHgの未治療者

3.自助グループの情報を求めている潰瘍性大腸炎患者

4.正常な経過の児の体重測定を希望している産後3週の褥婦

5.民生委員が見守りをしている高齢者で最近物忘れが増えている者

解答2

解説

優先順位対象者の抱える問題や緊急性などから訪問の優先順位をつける。

【家庭訪問の優先度の高い事例】

・生命に危険のある事例(児童虐待等)

・依頼者や相談者の不安が強い事例

・医療的ケアの必要な事例

・地域の健康課題に応じて実施する事例(調査・研究等)

(抜粋:「家庭訪問における地域保健活動技術マニュアル」長崎県福祉保健課より)

1.× 特定保健指導の未受診者より優先されるものが他にある。なぜなら、特定保健指導は生活習慣改善が目的であり、直ちに生命に危険が及ぶとはいえないため。ちなみに、特定保健指導とは、予備群や軽症でまだお薬を必要としない人に対してもしっかり働きかけ、生活習慣病にならないようなしくみである。個人の生活習慣病予防への評価項目は、効率的・効果的な事業が行われていたか判断できるものを選択する。

2.〇 正しい。特定健康診査で、血圧200/100mmHgの未治療者が最も優先される。なぜなら、血圧200/100mmHg(高血圧)の未治療となると、脳卒中や心筋梗塞など重大な疾患の発症リスクが非常に高いため。早期に受診を促し、治療につなげることが急務となる。ちなみに、特定健康診査とは、40~74歳までの医療保険加入者を対象に実施されるものである。特定健診で行う検査は、主に①身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)、②血中脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)、③肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)、④血糖検査(空腹時血糖・HbA1c)、⑤尿検査(尿糖・尿蛋白)などである。特定健康診査を経て、特定保健指導を実施する流れとなる。

3.× 自助グループの情報を求めている潰瘍性大腸炎患者より優先されるものが他にある。なぜなら、情報提供のニーズ・疾患とも、直ちに生命に危険が及ぶとはいえないため。

・潰瘍性大腸炎とは、主に大腸の粘膜を侵し、再燃と寛解を繰り返す慢性のびまん性炎症性腸疾患である。症状として、繰り返す粘血便・下痢・腹痛・発熱・体重減少などがみられる。したがって、潰瘍性大腸炎の食事は、易消化性で高エネルギー、高タンパク、低脂肪、低残渣食を基本とする。

・自助グループとは、共通の悩みを持つ当事者や家族が互いに支えあって、問題に向き合うことを目的に自主的に形成されたグループのことをいう。

4.× 正常な経過の児の体重測定を希望している産後3週の褥婦より優先されるものが他にある。正常な経過で特に問題がなければ、緊急性はなく、通常の健診等で対応可能であるため。

5.× 民生委員が見守りをしている高齢者で最近物忘れが増えている者より優先されるものが他にある。なぜなら、民生委員が既に見守りを行っており、緊急に訪問対応を要するレベルではないため。ちなみに、民生委員とは、日本独自の制度化されたボランティアである。地域社会の福祉の増進図っている。任期は3年で都道府県知事の推薦を受けて厚生労働大臣に委嘱されたものである。市町村の各地区に配置され、①住民の生活状況の把握、②関係機関との連携、③援助を要するものヘの相談援助を主な役割とする。根拠法令は「民生委員法」で給与の支給はない。

23 特定健康診査の基本的な項目はどれか。

1.眼底検査

2.貧血検査

3.肝機能検査

4.心電図検査

5.血清クレアチニン検査

解答3

解説

特定健康診査とは、40~74歳までの医療保険加入者を対象に実施されるものである。特定健診で行う検査は、主に①身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)、②血中脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)、③肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)、④血糖検査(空腹時血糖・HbA1c)、⑤尿検査(尿糖・尿蛋白)などである。

さらに、詳細項目があげられる。詳細項目とは、厚生労働大臣が定める基準に基づき医師が必要と認めるときに実施する追加項目である。①貧血検査、②心電図検査、③眼底検査、④血症クレアチニン検査があげられる。

1.× 眼底検査は、特定健診の『詳細項目』である。眼底検査とは、検視鏡によって網膜、脈絡膜、視神経乳頭を観察する方法である。視野異常につながる視神経の異常、網膜剥離、眼底出血の有無を調べることができる。

2.× 貧血検査は、特定健診の『詳細項目』である。貧血とは、「単位容積の血液中に含まれているヘモグロビン(Hb)量が基準値より減少した状態」と定義している。基準値を、小児および妊婦では血液100mLあたり11g未満、思春期および成人女性では12g未満、成人男性では13g未満と定めている。

3.〇 正しい。肝機能検査は、特定健康診査の基本的な項目である。特定健康診査とは、40~74歳までの医療保険加入者を対象に実施されるものである。特定健診で行う検査は、主に①身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)、②血中脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)、③肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)、④血糖検査(空腹時血糖・HbA1c)、⑤尿検査(尿糖・尿蛋白)などである。

4.× 心電図検査は、特定健診の『詳細項目』である。心電図検査とは、心疾患の診断に使用される。心臓の動きを電気的な波形に現して記録し、それによって心臓の状況を把握できる。特に、心臓の活動の異常によってあらわれる不整脈の診断には不可欠の検査である。

5.× 血清クレアチニン検査は、特定健診の『詳細項目』である。血清クレアチニンとは、腎臓の機能の低下とともに値は高くなる。血清クレアチニンは、筋量に影響を受け、筋肉に含まれているタンパク質の老廃物である。本来は、尿素窒素と同様に腎臓の糸球体で濾過され尿中に排泄されるが、腎臓の機能が低下すると尿中に排泄される量が減少し、血液中にクレアチニンが溜まる。

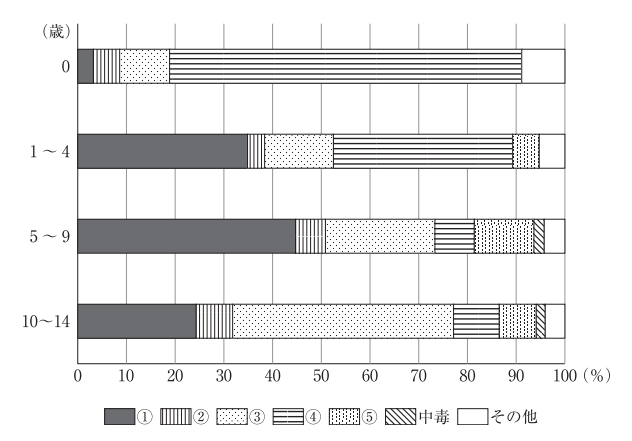

24 令和2年(2020年)の人口動態統計で、子どもの不慮の事故による年齢別死因の割合についてのグラフを以下に示す。

窒息はどれか。

1.①

2.②

3.③

4.④

5.⑤

解答4

解説

1.× ①は、交通事故である。

2.× ②は、溺死(溺水)である。

3.× ③は、転倒(転落)である。

4.〇 正しい。④が窒息である。ほかの選択肢の項目は、年齢や年度によって順位が変動する(災害や様々な要因があげられるため)。ただし、窒息は0歳児において特に高い割合を占めており、年齢が上がるにつれてその割合が急激に減少する特徴を持つ。これは、食べ物や異物による窒息が原因としてあげられる。

5.× ⑤は、煙、火及び火炎への曝露である。

25 Aさん(80歳、女性)は要介護1、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅱaで介護保険サービスを利用しながら1人で暮らしている。遠方に住む娘が地域包括支援センターに来所し、「家の中に最近購入したと思われる高価な商品が複数置かれ、公共料金は滞納していることが分かった。慣れ親しんだ自宅で最期まで生活してほしいが、お金の管理も心配。どうしたらよいか」と話す。

地域包括支援センターの保健師がAさんの娘に提案する内容で適切なのはどれか。

1.Aさんとの同居

2.Aさんの施設入所

3.成年後見制度の利用

4.民生委員への見守りの依頼

5.介護支援専門員への金銭管理の依頼

解答3

解説

・Aさん(80歳、女性、要介護1)

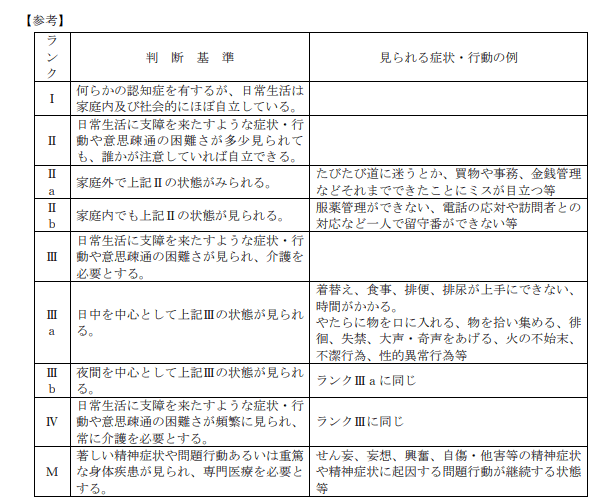

・認知症高齢者の日常生活自立度判定基準:Ⅱa

・1人暮らし(介護保険サービスを利用)。

・遠方に住む娘が地域包括支援センターに来所。

・娘「家の中に最近購入したと思われる高価な商品が複数置かれ、公共料金は滞納していることが分かった。慣れ親しんだ自宅で最期まで生活してほしいが、お金の管理も心配。どうしたらよいか」と話す。

→ほかの選択肢が消去もしくは優先度が低い理由もあげられるようにしよう。

1.× Aさんとの同居より優先されるものが他にある。なぜなら、遠方に住む娘さんの事情や意向に配慮されていないため。また、すぐに実現可能ではなく、必ずしも同居が本人の望む解決策にならない可能性が高い。

2.× Aさんの施設入所より優先されるものが他にある。なぜなら、娘さんの意向で「慣れ親しんだ自宅で最期まで生活してほしい」と希望しているため。施設入所は本人が望まない場合、精神的負担やQOL低下につながる可能性がある。

3.〇 正しい。成年後見制度の利用が最も優先度が高い。なぜなら、Aさんの認知機能の低下の状態(高価な商品の購入)と、娘さんの「お金の管理も心配」という心配にも対応できる方法であるため。例えば、成年後見制度によって、不必要な商品の購入防止や公共料金などの滞納防止を後見人がサポートすることができる。成年後見制度とは、判断能力がないまたは不十分な者に対して、保護者を付すことにより契約などの法律行為を補助するものである。①法定後見制度と②任意後見制度とがある。

①法定後見制度:認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を法律的に支援、保護するための制度である。本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型がある。

②任意後見制度:まだしっかりと自分で判断ができるうちに、自分の判断能力が衰えてきた時に備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を誰にするか、将来の財産管理や身の回りのことについてその人に何を支援してもらうか、自分で決めておくことができる仕組みである。

4.× 民生委員への見守りの依頼より優先されるものが他にある。なぜなら、民生委員は、金銭管理や契約行為への具体的介入・支援はできないため。ちなみに、民生委員とは、日本独自の制度化されたボランティアである。地域社会の福祉の増進図っている。任期は3年で都道府県知事の推薦を受けて厚生労働大臣に委嘱されたものである。市町村の各地区に配置され、①住民の生活状況の把握、②関係機関との連携、③援助を要するものヘの相談援助を主な役割とする。根拠法令は「民生委員法」で給与の支給はない。

5.× 介護支援専門員への金銭管理の依頼より優先されるものが他にある。なぜなら、介護支援専門員は、金銭管理や契約行為への具体的介入・支援はできないため。ちなみに、介護支援専門員とは、介護保険法等を根拠に、ケアマネジメントを実施することのできる公用資格、また有資格者のことをいう。免許という位置づけではなく、要支援・要介護認定者およびその家族からの相談を受け、介護サービスの給付計画を作成し、自治体や他の介護サービス事業者との連絡、調整等を行う。

(※図:認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランク)

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ