この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

16 A市では子育て世代の転入が増加している。子育て世代を対象としたアンケートを実施したところ、子育てに関することを相談する相手がいないとの回答が最も多かった。そこで、この課題を解決するために、A市では新たな補助事業を創設した。

補助事業の対象で優先度が高いのはどれか。

1.育児に関する情報誌の作成費

2.家事支援ボランティアの交通費

3.商店街の授乳スペースの整備費

4.子育ての自主グループ活動の会場費

解答4

解説

子育て世代の転入:増加。

対象:アンケートを実施。

回答:子育てに関することを相談する相手がいない。

課題解決策:新たな補助事業を創設した。

→どのような介入をすれば、「相談する相手」を作れるか考えよう。

1.× 育児に関する情報誌の作成費は優先度は低い。なぜなら、情報誌は知識を伝えるものであり、孤立感や相談相手不足の解決には直接つながりにくいため。

2.× 家事支援ボランティアの交通費は優先度は低い。なぜなら、家事支援は、日常生活の負担を軽減することが目的であるため。

3.× 商店街の授乳スペースの整備費は優先度は低い。なぜなら、授乳スペースと「相談する相手との交流」には直接的な関連がないため。授乳室が整備されても、そこで相談相手や交流が生まれる機会は限定的である。

4.〇 正しい。子育ての自主グループ活動の会場費が最も優先される。なぜなら、自主グループ活動は親同士の交流・つながりを生み、直接「相談相手がいない」問題の解決につながるため。ちなみに、子育ての自主グループとは、乳幼児(生後0日から満1歳未満までの子)を持つ親同士が集まり、育児に対する不安や悩みを話しあったり、情報交換や仲間づくりなどの活動をするものである。

17 A保健師は、入職した市の研修で「市の人員配置においては、妊娠・出産・育児・介護のライフサイクルを考慮しワーク・ライフ・バランスが図られるよう配慮しています」と説明を受けた。

この説明は公衆衛生看護管理のどれか。

1.情報管理

2.人事管理

3.健康危機管理

4.組織運営管理

解答2

解説

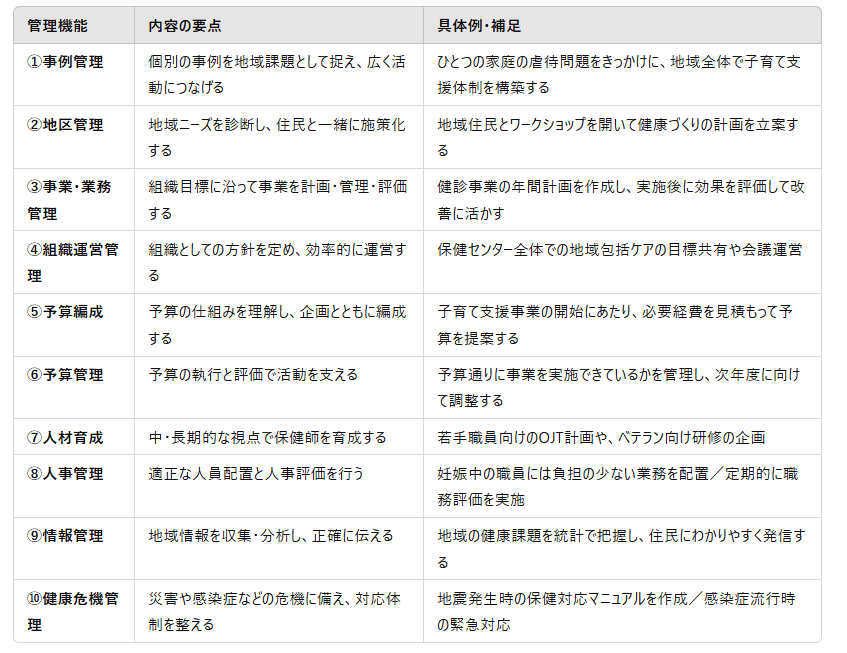

入職した市の研修「市の人員配置においては、妊娠・出産・育児・介護のライフサイクルを考慮しワーク・ライフ・バランスが図られるよう配慮しています」と。

1.× 情報管理とは、地域の実態把握や情報の正確な伝達のために行うものである。たとえば、高齢者の健康状態を把握するためにアンケート調査を実施し、その結果を元に地域の保健活動に活かすものである。

2.〇 正しい。人事管理が設問文の公衆衛生看護管理の説明である。人事管理とは、組織の目標を達成するために、職員の採用、配置、評価などを行い、適切な働き方を支える取り組みのことである。例えば、妊娠・育児・介護など、ライフスタイルに配慮した配置調整や、必要な保健師の人数を確保するような対応が人事管理にあたる。

3.× 健康危機管理とは、災害や感染症などの「非常時」に対応するための管理である。例えば、地震の避難所で感染症が広がらないように対応したり、インフルエンザの集団感染を未然に防ぐための準備をすることである。

4.× 組織運営管理とは、組織全体を効率よく動かすための仕組みづくりである。例えば、「地域包括ケア」を推進するために目標を定め、会議で方針を共有したり、業務の効率化のためにITシステムを導入することである。

・初任期から担う管理機能 → ①事例管理、②地区管理、③事業・業務管理 など。

・管理職や中堅で担う管理機能 → ④〜⑩のようなより大きな視点での管理が増えていく。

・地区管理の特徴 → 所属組織を超えて「地域全体」を視野に入れて行う点が特徴。

18 喫煙習慣の有無と性別の関連を調べる検定方法で適切なのはどれか。

1.t検定

2.相関係数の検定

3.一元配置分散分析

4.χ2〈カイ2乗〉検定

解答4

解説

検定とは、統計学的手法を用いて、帰無仮説が正しいか、正しくないかを判断することである。

「検定の方法」

①パラメトリック検定(母集団が正規分布をするという仮説のもとに行う)

例:パラメトリック検定には、①t検定(2群の平均値の差を検定する)、②分散分析(3群以上の平均値に差があるかどうかを検定する)などがある。

②ノンパラメトリック検定(母集団の分布にかかわらず用いる)

例:ノンパラメトリック検定には、①Mann-Whitney検定(2群の中央値の差を検定する)、②X2検定(割合の違いを求める)、③Wilcoxon符号付順位検定(一対の標本による中央値の差を検定する)などがある。

1.× t検定とは、パラメトリック検定(母集団が正規分布をするという仮説のもとに行う)のひとつで、2群の平均値に統計学的な有意差があるかを検定する方法である。例えば、男女の身長の平均値を比較する時に使用する。

2.× 相関係数の検定とは、2つの変数の相関の度合いを数値化して、2つの変数の関連性(線形関係の程度)を示す尺度である。相関係数は、絶対値が1に近いほど強い相関を示す。例えば、1人当たりの1日の歩数とBMIの平均値との関連の程度を評価するために計算する。

3.× 一元配置分散分析(F検定)とは、3群間以上の平均値の差の検定である。1つの因子からなるデータを分析する方法で、因子に含まれる水準間の平均値の差を見ることができる。 例えば、ある学校の1組、2組、3組の算数のテストのデータがある場合、一元配置分散分析を用いて、1組、2組、3組の算数のテストの平均点に差があるかどうかを検定できる。ちなみに、一元配置分散分析とは、分析に1つの要因(独立変数)を用いた分散分析を指す。要因が2つの場合は「二元配置分散分析」、3つ以上の場合は「多元配置分散分析」といわれる。

4.〇 正しい。χ2〈カイ2乗〉検定が、「喫煙習慣の有無」と「性別の関連」を調べる検定方法である。χ2(カイ2乗)検定とは、2群の割合に統計学的な有意差があるかを検定する方法である。2つの変数のカテゴリー同士の観察された頻度に理論値との差(割合の差)があるかどうかを検定するものである。したがって、男女別に喫煙習慣の有無をクロス集計し、関連の有無を調べる際に用いる。

検定とは、統計学的手法を用いて、帰無仮説が正しいか、正しくないかを判断することである。

「検定の方法」

①パラメトリック検定(母集団が正規分布をするという仮説のもとに行う)

例:パラメトリック検定には、①t検定(2群の平均値の差を検定する)、②分散分析(3群以上の平均値に差があるかどうかを検定する)などがある。

②ノンパラメトリック検定(母集団の分布にかかわらず用いる)

例:ノンパラメトリック検定には、①Mann-Whitney検定(2群の中央値の差を検定する)、②X2検定(割合の違いを求める)、③Wilcoxon符号付順位検定(一対の標本による中央値の差を検定する)などがある。

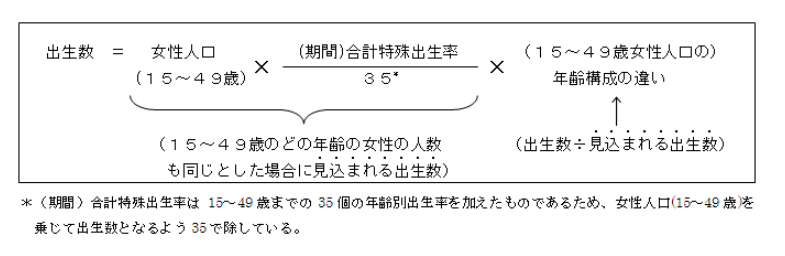

19 合計特殊出生率の算出方法で正しいのはどれか。

1.出生数を人口で除し、1,000を乗ずる。

2.ある年齢の母の出生数を同年齢の女性人口で除し、1,000を乗ずる。

3.母の年齢別出生数を同年齢の女性人口で除し、15歳から49歳まで合計する。

4.母の年齢別女児出生数を同年齢の女性人口で除し、15歳から49歳まで合計する。

解答3

解説

(※引用:「合計特殊出生率について」厚生労働省様HPより)

合計特殊出生率とは、15~49歳の女性の年齢別出生率を合計したものである。1人の女性が一生の間に生む平均子ども数を表したものである。

1.× 「出生数」を「人口」で除し、1,000を乗ずる。これは、『粗出生率』の算出方法である。

2.× 「ある年齢の母の出生数」を「同年齢の女性人口」で除し、1,000を乗ずる。これは『年齢別出生率』の算出方法である。

3.〇 正しい。「母の年齢別出生数」を「同年齢の女性人口」で除し、「15歳から49歳まで合計する」。これが、合計特殊出生率の算出方法である。

4.× 「母の年齢別女児出生数」を「同年齢の女性人口」で除し、「15歳から49歳まで合計する」。これは『総再生産率』の算出方法である。

合計特殊出生率は、生まれた子どもの性別を区別しない。

20 日本の医療制度の特徴で正しいのはどれか。

1.指定された医療機関を受診する。

2.診療報酬は加入する保険によって決まる。

3.生活保護の受給者は75歳になると後期高齢者医療制度へ移行する。

4.保険医療機関は患者の自己負担額を除いた診療報酬を審査支払機関に請求する。

解答4

解説

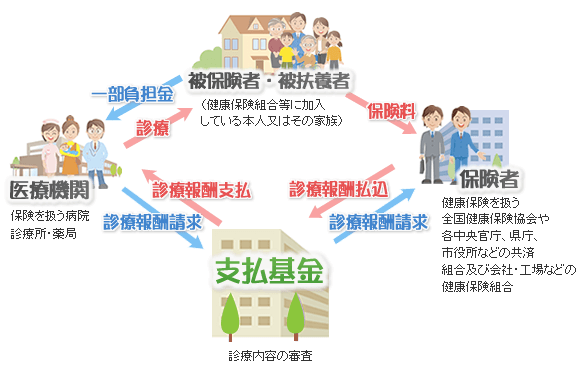

1.× 「指定された」ではなく自由に医療機関を受診することができる。医療機関を自由に選べることをフリーアクセスいう。日本の医療はフリーアクセスであり、受診する医療機関を自由に選ぶことができる。ただし、一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じていることから、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診が行われるよう、国の制度が設けられている(※参考:「公的医療保険の種類」日本看護協会様HPより)。

2.× 診療報酬は、「加入する保険によって」ではなく全国一律である。これを公定価格という。ちなみに、診療報酬とは、医師や看護師などから受ける医療行為に対して、保険制度が支払う料金である。

3.× 生活保護の受給者は、「75歳になると後期高齢者医療制度へ移行する」といった決まりはない。一般的に、生活保護受給者は、後期高齢者医療制度には移行せず、医療扶助のまま医療費が全額公費で支給される。

4.〇 正しい。保険医療機関は、患者の自己負担額を除いた診療報酬を審査支払機関に請求する。日本の医療制度では、保険医療機関(病院や診療所など)は、診療報酬を患者負担額(通常1~3割)を除いて、審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金や国保連合会)に請求する仕組みである。

・保険医療機関とは、厚生労働大臣の指定を受けた、保険証が使える病院、診療所、薬局のことをいう。

・審査支払機関とは、レセプトを審査の上、保険者へ診療報酬を請求し、保険者から支払われた診療報酬を保険医療機関等へ支払うものをいう。

(※図引用:「支払基金ってどんなところ?」社会保険診療報酬支払基金様HPより)

生活保護法とは、『日本国憲法』25条の理念に基づき、生活困窮者を対象に、国の責任において、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としている。8つの扶助(生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)があり、原則現金給付であるが、医療扶助と介護扶助は現物給付である。被保護人員は約216.4万人(平成27年度,1か月平均)で過去最高となっている。

①生活扶助:日常生活に必要な費用

②住宅扶助:アパート等の家賃

③教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費

④医療扶助:医療サービスの費用

⑤介護扶助:介護サービスの費用

⑥出産扶助:出産費用

⑦生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用

⑧葬祭扶助:葬祭費用

【生活保護法の4つの基本原理】

①国家責任の原理:法の目的を定めた最も根本的原理で、憲法第25条の生存権を実現する為、国がその責任を持って生活に困窮する国民の保護を行う。

②無差別平等の原理:全ての国民は、この法に定める要件を満たす限り、生活困窮に陥った理由や社会的身分等に関わらず無差別平等に保護を受給できる。また、現時点の経済的状態に着目して保護が実施される。

③最低生活の原理:法で保障する最低生活水準について、健康で文化的な最低限度の生活を維持できるものを保障する。

④保護の補足性の原理:保護を受ける側、つまり国民に要請される原理で、各自が持てる能力や資産、他法や他施策といったあらゆるものを活用し、最善の努力をしても最低生活が維持できない場合に初めて生活保護制度を活用できる。

【4つの原則】

①申請保護の原則:保護を受けるためには必ず申請手続きを要し、本人や扶養義務者、親族等による申請に基づいて保護が開始。

②基準及び程度の原則:保護は最低限度の生活基準を超えない枠で行われ、厚生労働大臣の定める保護基準により測定した要保護者の需要を基とし、その不足分を補う程度の保護が行われる。

③必要即応の原則:要保護者の年齢や性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行われる。

④世帯単位の原則:世帯を単位として保護の要否及び程度が定められる。また、特別な事情がある場合は世帯分離を行い個人を世帯の単位として定めることもできる。

(※参考:「生活保護制度」厚生労働省HPより)

(※参考:「生活保護法の基本原理と基本原則」室蘭市HPより)

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ