この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

16 解析時に可能な交絡要因の制御方法はどれか。

1.限定

2.層化

3.マッチング

4.無作為割付

解答2

解説

交絡とは、ある危険因子の曝露と転帰結果の関連を考える際に、その危険因子に付随し表には現れていないその他の危険因子が直接転帰に関連し、観察している因子は直接的には関連していない場合があることをいう(例:喫煙と癌の関係を調べる時、実際には付随する他の因子が直接に癌の発生と関係あるような場合)。曝露と転帰に係わる因子を交絡因子という。曝露と転帰の因果関係の過程で生じるものではないこと、対象の選択や判定上で問題となるバイアスとも異なることに注意が必要である。観察的研究ではこの交絡が起こる可能性が常に存在するため、①研究デザインにおける交絡のコントロール、②データ分析における交絡のコントロールが必要になる。

①研究デザインにおける交絡のコントロール

限定:対象集団を制限すること。

マッチング:症例と対照の間で交絡因子となりそうな要因を一致させること。

無作為化:まったく交絡因子が不明の時に対象者を介入群、非介入群にランダムに割り付ける方法である。無作為化の目的は、比較する群の性別、年齢、重症度などの既知の交絡因子の分布を均等にするばかりでなく、未知の交絡因子の影響を低減させること。

②データ分析における交絡のコントロール

層化:対象者をひとまとめにして分析せずに、そのサブグループごとに分けて分析すること。

多変量解析:統計学的モデルを用いて交絡因子も変数として含めることで、それぞれの変数の影響を見ていく方法である。

1.× 限定は、研究対象を絞り込む方法であり、研究デザインの段階で交絡を制御するものである。

2.〇 正しい。層化は、解析時に可能な交絡要因の制御方法である。

層化とは、対象者をひとまとめにして分析せずに、そのサブグループごとに分けて分析することである。

3.× マッチングは、症例と対照の間で交絡因子となりそうな要因を一致させる方法であり、研究デザインの段階で交絡を制御するものである。

4.× 無作為割付は、まったく交絡因子が不明の時に対象者を介入群、非介入群にランダムに割り付ける方法であり、研究デザインの段階で交絡を制御するものである。

17 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(Universal Health Coverage:UHC)の説明で正しいのはどれか。

1.すべての人が適切な保健医療サービスに支払い可能な費用でアクセスできる状態

2.労働条件の国際基準となる条約や勧告を採択し、批准国への監視を行う機関

3.すべての子どもが命と権利を守り安全な生活を送れるよう支援する基金

4.世界の人々の福祉の実現や、人権の国際的な保障を目的としている機関

解答1

解説

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジとは、「全ての人々が基礎的な保健医療サービスを、必要なときに、負担可能な費用で享受できる状態」を指します。UHCは全てのSDGs(持続可能な開発目標)達成の基盤であり、日本の後押しによりSDGs目標にも導入されています(ターゲット3.8)。日本はUHC達成に向けて一貫してリーダーシップを発揮しており、2016年5月のG7伊勢志摩サミット、2019年6月のG20大阪サミット、2023年5月のG7広島サミットをはじめ、国連総会、WHO等様々な国際的なフォーラムでUHCの重要性が強調されています。(※引用:「国際保健」外務省HPより)

1.〇 正しい。すべての人が適切な保健医療サービスに支払い可能な費用でアクセスできる状態は、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの説明である。例えば、日本の国民皆保険制度などがUHCを実現した具体例として挙げられる。

2.× 労働条件の国際基準となる条約や勧告を採択し、批准国への監視を行う機関

これは、国際労働機関(ILO)の説明である。国際労働機関とは、世界の労働者の労働条件と生活水準の改善を目的とする国連の専門機関である。

3.× すべての子どもが命と権利を守り安全な生活を送れるよう支援する基金

これは、国連児童基金(ユニセフ、UNICEF)の説明である。国連児童基金とは、第二次世界大戦によって荒廃した国々の子どもたちに緊急の食料を与え、健康管理を行う目的で1946年に設立された。 ユニセフは開発途上国の子どもや母親に長期の人道援助や開発援助を行う。 ユニセフは緊急援助基金から開発機関へと発展した。

4.× 世界の人々の福祉の実現や、人権の国際的な保障を目的としている機関

これは、国際連合(国連)そのものの説明である。国連は国際平和の維持、経済・社会の発展、人権保護を目的とする国際的な組織である。

18 医療法に基づき医療機関へ立入検査を行うのはどれか。

1.特定機能病院の医療安全管理者

2.医療安全支援センターの職員

3.保健所の環境衛生監視員

4.都道府県の医療監視員

解答4

解説

医療法とは、病院、診療所、助産院の開設、管理、整備の方法などを定める日本の法律である。①医療を受けるものの利益と保護、②良好かつ適切な医療を効率的に提供する体制確保を主目的としている。

1.× 特定機能病院の医療安全管理者は、医療法に基づく医療機関への立入検査を行う権限はない。なぜなら、医療安全管理者は、自院の医療安全のために活動する役割であり、外部の医療機関を監視する立場ではないためである。

・特定機能病院とは、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院である。1992年6月改正、1993年4月施行の医療法の第2次改正によって制度化された日本の医療機関の機能別区分のうちのひとつで、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が承認する必要がある。

2.× 医療安全支援センターの職員は、医療法に基づく医療機関への立入検査を行う権限はない。なぜなら、医療安全支援センターは、患者や家族からの相談対応や情報提供を行う機関であり、医療機関への立入検査を行う組織ではないため。

・医療安全支援センターとは、医療法第6条の13の規定に基づき、都道府県、保健所を設置する市及び特別区により、日本全国で380箇所以上設置されている医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発などを行う機関である。医療に関する苦情・心配や相談に対応するとともに、医療機関、患者さん・住民に対して、医療安全に関する助言および情報提供等を行っている。

3.× 保健所の環境衛生監視員は、医療法に基づく医療機関への立入検査を行う権限はない。なぜなら、環境衛生監視員は、食品衛生や生活環境の監視業務を担当しており、医療機関に対して医療法上の検査を行う権限はないため。

・環境衛生監視員とは、主に理美容所などの立入検査、旅館やホテルの構造設備の検査、公衆浴場の衛生措置などを行う。

4.〇 正しい。都道府県の医療監視員は、医療法に基づき医療機関へ立入検査を行う。医療監視員とは、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所設置市の市長、特別区の区長が任命し、その役割は医療機関の良質かつ適切で安全な医療、適正な医療提供体制の確保を目的のため、医療に関する法令及び病院、診療所の管理等について相当の知識が求められている。任命される者は事務職のほか、医師、薬剤師、保健師、診療放射線技師などの医療従事者がその職務に就くことが一般的である。

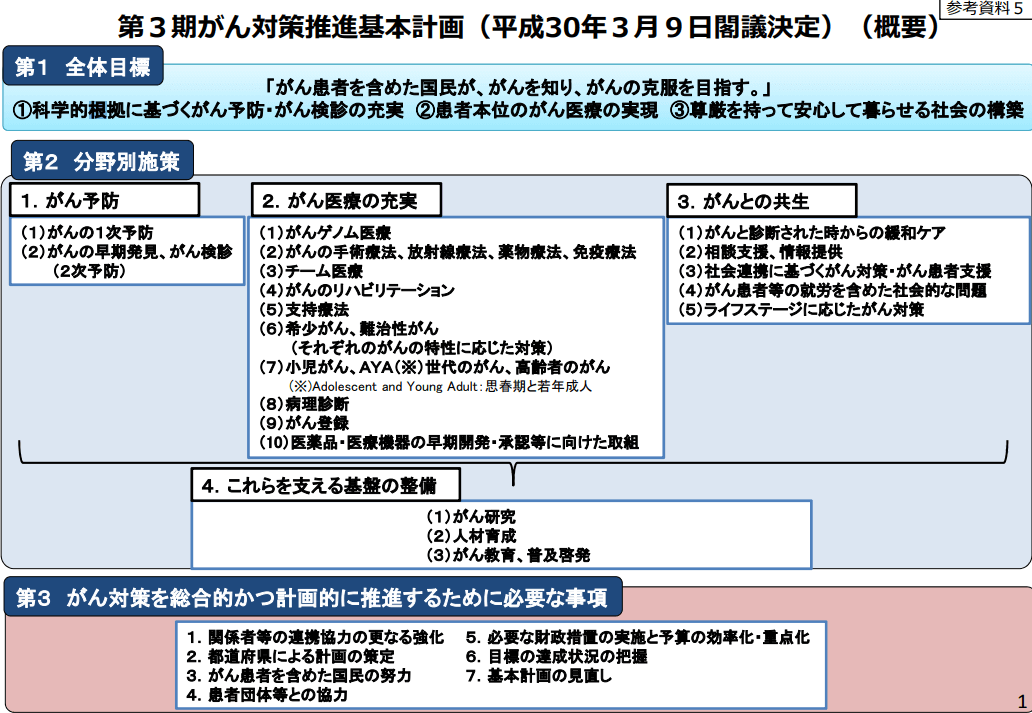

19 第3期がん対策推進基本計画の目標項目で正しいのはどれか。

1.がん有病率

2.がん検診受診率

3.緩和ケア病棟数

4.がん患者の支援団体数

解答2

解説

(※図引用:「第3期がん対策推進基本計画」厚生労働省様HPより)

1.× がん有病率は、第3期がん対策推進基本計画の目標項目ではない。なぜなら、この計画は、がんの予防・早期発見・治療の充実を目的としているため。

・有病率とは、ある一時点において、観察集団のなかで疾病を有している人の割合である。

2.〇 正しい。がん検診受診率は、第3期がん対策推進基本計画の目標項目である。なぜなら、がん検診受診率は、がんの早期発見・早期治療に寄与するため。精密検査受診率の目標値を90%と設定している(※参考:「第3期がん対策推進基本計画」厚生労働省様HPより)。

3.× 緩和ケア病棟数は、第3期がん対策推進基本計画の目標項目ではない。なぜなら、この計画は、がんの予防・早期発見・治療の充実を目的としているため。

・緩和ケアとは、生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、痛みやその他の身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題を早期に同定し、適切な評価と治療によって、苦痛の予防と緩和を行うことで、QOL(Quality of Life:生活の質) を改善するアプローチである。

4.× がん患者の支援団体数は、第3期がん対策推進基本計画の目標項目ではない。なぜなら、この計画は、がんの予防・早期発見・治療の充実を目的としているため。支援団体数が、直接がん予防に寄与するとは考えにくい。

20 同じ健康課題をもつ住民が主体となったグループの発展段階を準備期、開始期、作業期、終結期に分類した場合、作業期の特徴はどれか。

1.成果を出そうとする。

2.メンバーに警戒がみられる。

3.グループの構造化がみられる。

4.メンバーは自分たちの居場所を見出そうとする。

解答1

解説

①準備期:初めて顔を合わせる前に準備する段階である。

【支援役割】①ニーズを探り援助対象を決定する。②組織のバックアップを受けて、メンバーは固定グループか開放グループか検討し、援助期間や頻度も決めておく。③メンバーの情報を集め理解をしておく。④記録用紙の様式も検討しておく。

②開始期:メンバーが集まってグループとして動き出すまでの段階である。

【支援役割】①メンバーは緊張しているため、ワーカー自身が受容的な雰囲気を作っていく。②グループワークを実施する目的・意義・理由・背景等の説明をする。③基本的なルールや民主的な態度でグループ運営を行っていく。

③作業期:メンバーとグループ全体が、自分たちの課題に取り組み、目的達成のために成果が出るよう進めていく段階である。【支援役割】①メンバー個別に信頼関係を得ていく。②メンバーのプログラム参加の動機づけを高めるよう意見を反映する。③プログラム活動の目的を共有し、仲間意識を高める。④孤立するメンバーやサブグループが現われたら適切に対応する。⑤相互援助システムを形成する。

④終結期:グループ援助を終わりにする段階である。

【支援役割】①今まで共有した時間を振り返り、共に経験した感情を分かち合い、グループワークの成果を今後どのように生かしていくか考える。②必要に応じてメンバー個別に援助を行っていく。③各メンバーのグループ経験を評価する。

(※参考「グループの発達段階@本八幡」就労移行支援事業所リバーサル本八幡様HPより)

1.〇 正しい。成果を出そうとする。

これは、作業期の特徴である。作業期はグループの目的が明確になり、メンバーが主体的に活動に取り組み、具体的な成果を目指す段階である。

2.× メンバーに警戒がみられる。

これは、開始期の特徴である。

3.× グループの構造化がみられる。

これは、開始期の特徴である。グループの構造化とは、グループの中で役割やルール、関係性がはっきりしてくることを意味する。

4.× メンバーは自分たちの居場所を見出そうとする。

これは、開始期の特徴である。初期段階でメンバーが自分の役割や位置を模索し、作業期に入る頃には各メンバーが自分の役割を理解し積極的に活動を行っている。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ