この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

1 プライマリヘルスケアの説明で正しいのはどれか。

1.健康的な公共政策づくりを行う。

2.活動原則の1つに地域資源の有効活用がある。

3.提唱された当初は慢性疾患の増加が懸念される先進国が対象であった。

4.健康は生きる目的ではなく、毎日の生活のための資源という健康観が示されている。

解答2

解説

プライマリヘルスケアは、アルマ・アタ宣言(1978年)で提唱されたものである。地域住民が一次的に利用する保健医療サービスを指す。

提唱元:アルマ・アタ宣言(WHOとUNICEF)

概念:「すべての人々に健康を」を目標に、病気の治療よりも予防対策や健康管理に重点を置いた保健活動

【4つの原則】

①住民のニーズに基づくこと

②地域資源の有効活用

③住民参加

④農業・教育・通信・建設・水利等、多分野間の協調と統合

【8つの活動項目】

①健康教育(ヘルスプロモーション)

②食料の供給と栄養の改善

③安全な飲料水の供給と基本的な環境衛生

④母子保健サービス(家族計画を含む)

⑤主要な感染症の対策(予防接種)

⑥風土病の対策

⑦簡単な病気やけがの治療(プライマリケア)

⑧必須医薬品の供給

(※参考:「プライマリ・ヘルス・ケア」特定非営利活動法人シェア様HPより)

1.× 健康的な公共政策づくりを行う。

これは、ヘルスプロモーション(健康教育)の説明である(オタワ憲章)。ヘルスプロモーション(健康教育)は、「人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにするプロセス」と定義される。①健康な公共政策づくり、②健康を支援する環境づくり、③地域活動の強化、④個人技術の開発、⑤ヘルスサービスの方向転換などが挙げられる。保健部門だけの責任にとどまらず、人々のライフスタイルや生活の質(QOL)にかかわるものであり、個人の能力だけでなく環境の整備も含まれる。オタワ憲章(1986年)で提唱され、日本では、健康日本21(2000年)で基本理念に取り入れられている。

2.〇 正しい。活動原則の1つに地域資源の有効活用がある。

【4つの原則】

①住民のニーズに基づくこと

②地域資源の有効活用

③住民参加

④農業・教育・通信・建設・水利等、多分野間の協調と統合

(※参考:「プライマリ・ヘルス・ケア」特定非営利活動法人シェア様HPより)

3.× 提唱された当初は、「慢性疾患の増加が懸念される先進国」ではなく基礎的な保健サービスが不足している途上国が対象であった。プライマリヘルスケアとは、アルマ・アタ宣言(1978年)で提唱されたものである。すべての人に健康を基本的な人権として認め、その達成の過程において住民の主体的な参加や自己決定権を保障する理念である。

4.× 健康は生きる目的ではなく、毎日の生活のための資源という健康観が示されている。

これは、ヘルスプロモーション(健康教育)の説明である(オタワ憲章)。オタワ憲章とは、ヘルスプロモーションに関する宣言である。ヘルスプロモーション(健康教育)は、「人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにするプロセス」と定義される。①健康な公共政策づくり、②健康を支援する環境づくり、③地域活動の強化、④個人技術の開発、⑤ヘルスサービスの方向転換などが挙げられる。保健部門だけの責任にとどまらず、人々のライフスタイルや生活の質(QOL)にかかわるものであり、個人の能力だけでなく環境の整備も含まれる。オタワ憲章(1986年)で提唱され、日本では、健康日本21(2000年)で基本理念に取り入れられている。

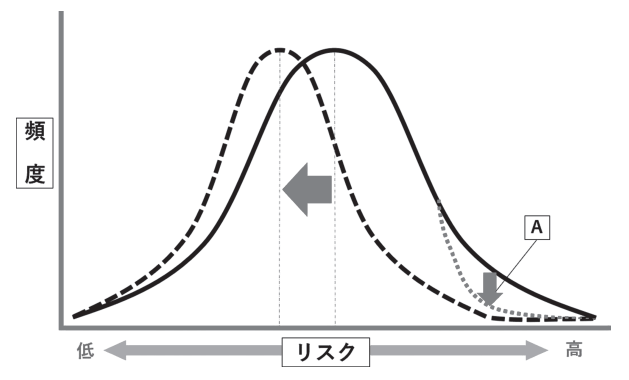

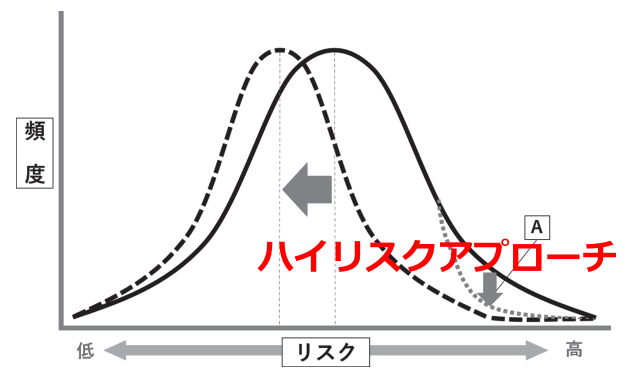

2 予防活動の概念図を以下に示す。

生活習慣病に対する取り組みのうちAにあたるのはどれか。

1.ヘルシーメニューのレシピを県のホームページで紹介する。

2.市内の中学生の保護者に特定健康診査の案内を配布する。

3.市の広報誌にウォーキングスポットを掲載する。

4.糖尿病の治療を中断した者に受診を勧奨する。

解答4

解説

・ポピュラーアプローチ(ポピュレーションストラテジー):対象を限定せず地域や職場など、集団全体に働きかけてリスクを下げる方法である。1次予防とされる。

・ハイリスクアプローチ(ハイリスクストラテジー):リスクの高いものに対象を絞り込んで働きかける方法である。2次予防とされる。

1.× ヘルシーメニューのレシピを県のホームページで紹介する。3.× 市の広報誌にウォーキングスポットを掲載する。

これらは、不特定多数がアクセスできる情報提供であり、集団全体に対する健康づくりの促進策(ポピュラーアプローチ)に該当する。

2.× 市内の中学生の保護者に特定健康診査の案内を配布する。

これは、特定健康診査により、結果的にリスクが高い人を抽出する効果はあるかもしれないが、まずは全員を対象にしているため、主にポピュレーションアプローチに該当する。

4.〇 正しい。糖尿病の治療を中断した者に受診を勧奨する。すでに糖尿病の診断を受けており、しかも治療を中断しているという高リスク群に対する個別のアプローチである。

3 保健所の説明で正しいのはどれか。

1.平成30年(2018年)から令和4年(2022年)の5年間の推移で中核市の保健所は減少傾向にある。

2.地域保健に関する思想の普及が業務の1つである。

3.健康増進法に基づき設置されている。

4.介護認定審査会を開催する。

解答2

解説

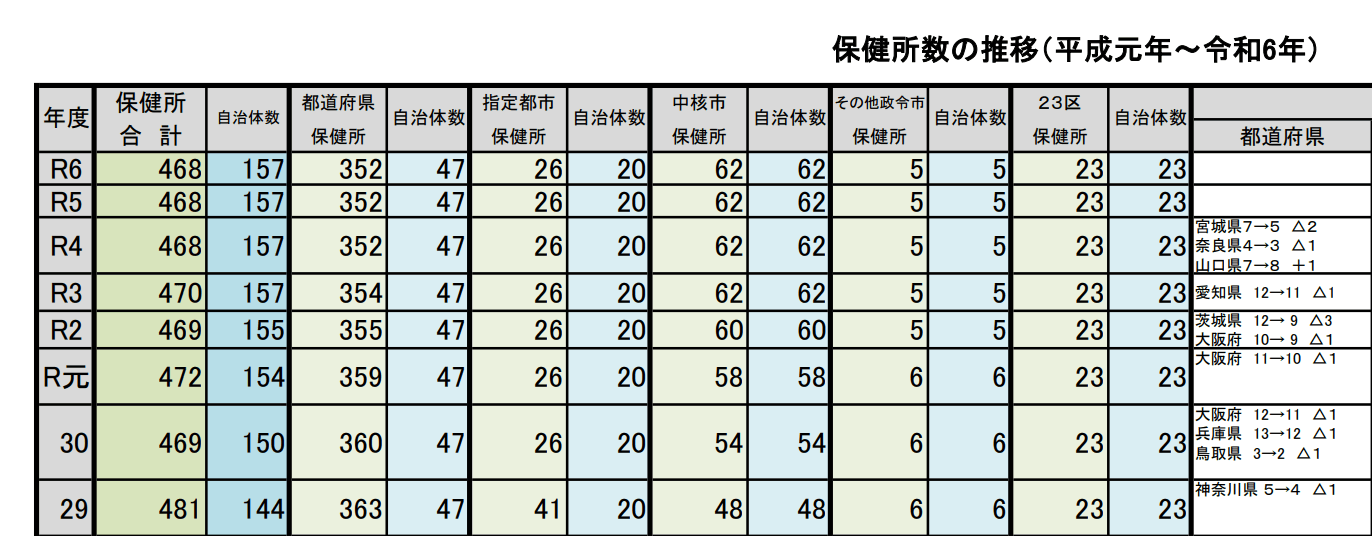

(※図引用:「保健所数の推移」全国保健所長会様HPより)

1.× 平成30年(2018年)から令和4年(2022年)の5年間の推移で中核市の保健所は、「減少」ではなく増加傾向にある(※上図参照)。平成30年(54か所)から令和4年(62か所)である。

2.〇 正しい。地域保健に関する思想の普及が業務の1つである。これは、地域保健法の保健所が実施する事業の①に該当する(※下参照)。

3.× 「健康増進法」ではなく地域保健法に基づき設置されている(地域保健法5条:保健所は、都道府県、地方自治法の指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する)。

・地域保健法とは、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的として制定された法律である。

・健康増進法とは、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律である。都道府県と市町村は、地域の実情に応じた健康づくりの促進のため、都道府県健康増進計画(義務)および市町村健康増進計画(努力義務)を策定する。平成14(2002)年に制定された。

4.× 介護認定審査会を開催するのは、介護保険の認定目的で行う。

介護認定審査会とは、市町村の附属機関として設置され、要介護者等の保健、医療、福祉に関する学識経験者によって構成される合議体である。介護保険の給付を受けるために必要な要介護認定の手続きのうち、二次判定を行うものである。保健・医療・福祉の学識経験者で構成される。

保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。

①地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項。

②人口動態統計その他、地域保健に係る統計に関する事項。

③栄養の改善及び食品衛生に関する事項。

④住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項。

⑤医事及び薬事に関する事項。

⑥保健師に関する事項。

⑦公共医療事業の向上及び増進に関する事項。

⑧母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項。

⑨歯科保健に関する事項。

⑩精神保健に関する事項。

⑪治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により、長期に療養を必要とする者の保健に関する事項。

⑫エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項。

⑬衛生上の試験及び検査に関する事項。

⑭その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項。

(※一部引用:「地域保健法」e-GOV法令検索様HPより)

4 Aさん(56歳、男性)は、仕事の忙しさと職場の人間関係に悩み、夜間に熟睡できていない。気持ちが晴れない日が月に3、4回あり、その都度会社を休む。Aさんの妻はこれをきっかけに体調を崩すことが増え、家事を十分にできずにいる。娘は部屋に閉じこもりがちで中学校に行けなくなってしまった。

家族システム理論におけるAさん家族の状況はどれか。

1.恒常性

2.組織性

3.非累積性

4.循環的因果関係

解答4

解説

家族システム理論とは、家族内で生じる問題に対して、問題とする個人に焦点を当てるのではなく家族を1つのまとまり(システム)としてみなし理解するものである。家族成員間、世代、社会の相互作用とするものである。特徴として、原因と結果が円環的に循環し、家族の内と外が区別し、独立したシステムと捉えることである。

1.× 恒常性は該当しない。家族システム理論における恒常性とは、変化を最小限にとどめ、元の状態(バランス)を維持しようとする傾向を指す。

2.× 組織性は該当しない。家族システム理論における組織性とは、独自の秩序やルールがあり、それによって組織化されているという考え方を指す。

3.× 非累積性は該当しない。家族システム理論における非累積性とは、家族は各個人の単純な総和ではなく、家族全体としての特性や力学をもつという考え方を指す。累積とは、重なり積もること、重ね積むこと(※読み:るいせき)。

4.〇 正しい。循環的因果関係が家族システム理論におけるAさん家族の状況といえる。家族システム理論における循環的因果関係とは、家族メンバーの行動や感情が相互に影響を与え合い、原因と結果が一方向ではなく循環する形で起こるという考え方を指す。本症例の場合、「父(Aさん)の状態 → 妻が体調を崩す → 家事が十分にできない → 娘も学校に行けなくなる → それがさらに父の精神的負担を増大させる…」というように、互いの状態が相互に影響し合いながら循環している。したがって、家族システム理論でいう「循環的因果関係」を示す典型的な事例である。

5 健康段階別保健行動とその内容の組合せで正しいのはどれか。

1.健康増進行動:治療のため医療機関を受診する。

2.病気回避行動:睡眠不足の解消のため休養をとる。

3.病気対処行動:早期発見のためがん検診を受診する。

4.予防的保健行動:健康維持のため運動をする。

解答2

解説

保健医療行動とは、「人々がウェルビーイングで自分の人生を全うするために行う行動全般」である。従来の保健医療行動は、キャスルとコブ(Kasl, S. V. and Cobb, S. 1966)が示した 3 分類、すなわち、症状のない状態における病気予防を目的とする保健行動、症状を経験した後の病気対処行動、回復を目指して行われる病者役割行動と考えられてきた。

①健康増進行動:健康な状態にある人が、健康の保持や増進を目的に行う行動のこと。

②予防的保健行動:自覚症状はないが、病気につながる行動を避けたり、病気に対する予防措置をとったりする行動のこと。

③病気回避行動:病気の状態ではないものの、放置すると病気になるリスクに気づき、病気にならないように回避しようとする行動のこと。

④病気対処行動:病気の状態に気づき、その解決目指してとる行動のこと。

(※参考:「保健医療行動とは」日本保健医療行動科学会HPより)

1.× 治療のため医療機関を受診することは、「健康増進行動」ではなく病気対処行動である。なぜなら、治療を目的とした場合は、実際に病気になった場合と想定できるため。

2.〇 正しい。病気回避行動:睡眠不足の解消のため休養をとる。病気回避行動とは、病気の状態ではないものの、放置すると病気になるリスクに気づき、病気にならないように回避しようとする行動のことである。

3.× 早期発見のためがん検診を受診することは、「病気対処行動」ではなく予防的保健行動である。がん検診とは、がんの症状がない人々において、存在が知られていないがんを見つけようとする医学的検査である。がん検診は健康な人々に対して行うもので、健康増進法で規定されている。

4.× 健康維持のため運動をすることは、「予防的保健行動」ではなく健康増進行動である。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ