この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

6 A地区に住む乳児の親のニーズを把握するために、今年A地区の担当になった保健師が最初に行うことで適切なのはどれか。

1.子ども会のイベントへの参加

2.保育所利用者に対するアンケート

3.乳児健康診査における育児相談記録の確認

4.育児サークルの代表者に対するインタビュー

解答3

解説

対象:A地区

目的:乳児の親のニーズを把握する。

1.× 子ども会のイベントへの参加の優先度は低い。なぜなら、乳児の親のニーズを率先して聞ける場ではないため。子ども会は、主に学童期(小学生など)の子どもとその親が対象となることが多い。

・子ども会とは、小地域で組織され、保護者や育成者のもと、子供の健全育成を目的として異年齢の子供が集まる団体(乳幼児から高校3年生相当まで)である。遊び(盆踊り、ラジオ体操、自然体験など)を通して社会の一員として必要な知識、技能、および態度を学び、心身の成長発達に大切な活動を促進助長する。

2.× 保育所利用者に対するアンケートの優先度は低い。なぜなら、「保育所利用者」に意見が限定されるため。なるべく偏りなく情報収集する。A地区全体に住む乳児の親のニーズを把握する必要がある。

3.〇 正しい。乳児健康診査における育児相談記録の確認が最も優先される。なぜなら、乳児健康診査は、A地区に住むほとんどの乳児が受診していると考えられるため。健診時の育児相談記録には、親が実際に抱えている具体的な悩みや相談内容が記録されている可能性が高く、ニーズを直接的に知る手がかりとなる。

・乳幼児健康診査とは、母子保健法第12条及び第13条の規定により市町村が乳幼児に対して行う健康診査である。乳幼児健診は、身長、体重、胸囲、頭囲を測定し、成長曲線と照らし合わせながら、成長度合いを確認する。身体的な健診に限らず、粗大運動・微細運動・精神面を含めた発達、疾患の有無に関しても確認する。また、発育性股関節形成不全(先天性股関節脱臼)の有無を診るため、股関節開排制限や大腿皮膚溝、鼠径皮膚溝の非対称を確認する。

4.× 育児サークルの代表者に対するインタビューの優先度は低い。なぜなら、「育児サークルの代表者」の意見に限定されるため。なるべく偏りなく情報収集する。A地区全体に住む乳児の親のニーズを把握する必要がある。

7 保健計画の策定で適切なのはどれか。

1.質的な評価指標を重視する。

2.新規事業を立ち上げることを目的とする。

3.計画策定の早い段階から住民の参画を促す。

4.パブリックコメントは自治会長が取りまとめる。

解答3

解説

1.× 「質的な評価指標だけ」ではなく、「質的・量的に両方の評価指標」を重視する。なぜなら、保健計画の効果や進捗を正確に評価するためには、質的な側面(例:参加者の満足度、生活の変化の実感、意識変容など)と量的な側面(例:事業参加者数、特定の疾病の罹患率の変化、健診受診率など)の両方から多角的に見ることが重要であるため。

2.× 新規事業を立ち上げることを「目的としているわけではない」。なぜなら、保健計画の根本的な目的は、地域住民の健康課題を明らかにし、その解決や改善を通じて健康寿命の延伸や生活の質の向上を図ることであるため。新規事業の立ち上げは、その目的を達成するための「手段」の一つに過ぎない。必ずしも、新しい交流サロン事業を立ち上げる必要はなく、既存の公民館活動や老人クラブ、介護予防事業などを連携させ、情報を届けやすくする方が効率的で効果的な場合もある。

3.〇 正しい。計画策定の早い段階から、住民の参画を促す。なぜなら、計画を作る初期の段階から住民が関わることで、地域の実情や住民が本当に必要としているニーズが計画に反映されやすくなり、より実効性の高い計画になるため。また、計画への理解が深まるだけでなく、当事者意識が生まれ、計画の推進やその後の活動への主体的な参加・協力につながりやすくなる。

4.× 必ずしも、パブリックコメントは、自治会長が取りまとめる「必要はない」。なぜなら、パブリックコメント(意見公募手続)は、広く一般の住民から直接意見を募集する制度であるため。特定の役職の人(例えば自治会長)が、住民の意見を取りまとめた場合、意見が偏向される恐れがある。

・自治会長とは、住民がよりよい生活を送るためにその地域で暮らす人々で結成された任意の団体(自治会、町内会、区など)の代表者をいう。服薬支援や生活支援に関する知識を有する人は少ない。

・パブリックコメント(意見公募手続)とは、公的な機関が規則あるいは命令などの類のものを制定しようとするときに、広く公に、意見・情報・改善案などを求める手続きをいう。行政機関が命令(政令、省令、条例など)を制定するにあたり、事前に案を示し、その案について広く市民から意見を募集すること。

① 量的データ(量的変数):枚数、身長、金額など、数値で推し測ることができ、数字の大小に意味をもつデータのこと。比例尺度と間隔尺度に分けられる。

比例尺度(比尺度):原点があり、間隔や比に意味がある。つまり、原点(0)からの等間隔盛付けができるものをいう。間隔尺度と違い、数値間の比にも意味がある。(例:年齢、身長、血圧)

間隔尺度(距離尺度):目盛が等間隔であるが、数値間の比に意味がない。つまり、数値の差のみに意味がある。等間隔の目盛り付けができるが、原点を持たず、0が絶対的な無を示さないものをいう。(例:気温、年号、知能指数)

② 質的データ(質的変数):好きなスポーツ、血液型、自動車のナンバーなど、単に分類や種類を区別するためだけのデータや、順位、学年など順序に意味があるデータのこと。順序尺度と名義尺度に分けられる。

順序尺度:順序付けができるもの。大小関係はあるものの、間隔には意味はない尺度である。(例:成績、順位、MMT)

名義尺度:数値や名前を割り振ったものである。数値の順序、大きさに意味はない、(例:性別、血液型、学籍番号)

①既存資料:人口動態統計、国勢調査など。保健医療福祉計画、妊娠届、乳幼児健康診査の問診票など。

②地域保健活動からの情報:保険事業に参加し、住民の声を直接取り入れること。

③地区視診(地区踏査):実際に地域に出向き、地域の環境や人々の様子を観察することである。住宅の状況(マンション・一軒家が多いなど)、公共交通機関の状況(電車バスの本数など)、人々の様子(若い世代・高齢者が多いなど)が把握できる。外に出ている人々の様子は把握できる。

④質問紙調査・インタビュー:フォーカス・グループ・インタビューや面接調査で、住民に直接聞き取り調査を行うことである。ちなみに、フォーカス・グループ・インタビューとは少人数(5~6名程度)のグループを対象として座談会形式でインタビューを行い、幅広い情報を引き出そうとするグループ・ダイナミクスを利用した質的な情報把握の方法である。

8 健やか親子21(第2次)で示されている十代の健康水準の指標はどれか。

1.性感染症羅患率

2.虐待による死亡数

3.むし歯(う歯)羅患率

4.睡眠障害がある子どもの割合

解答1

解説

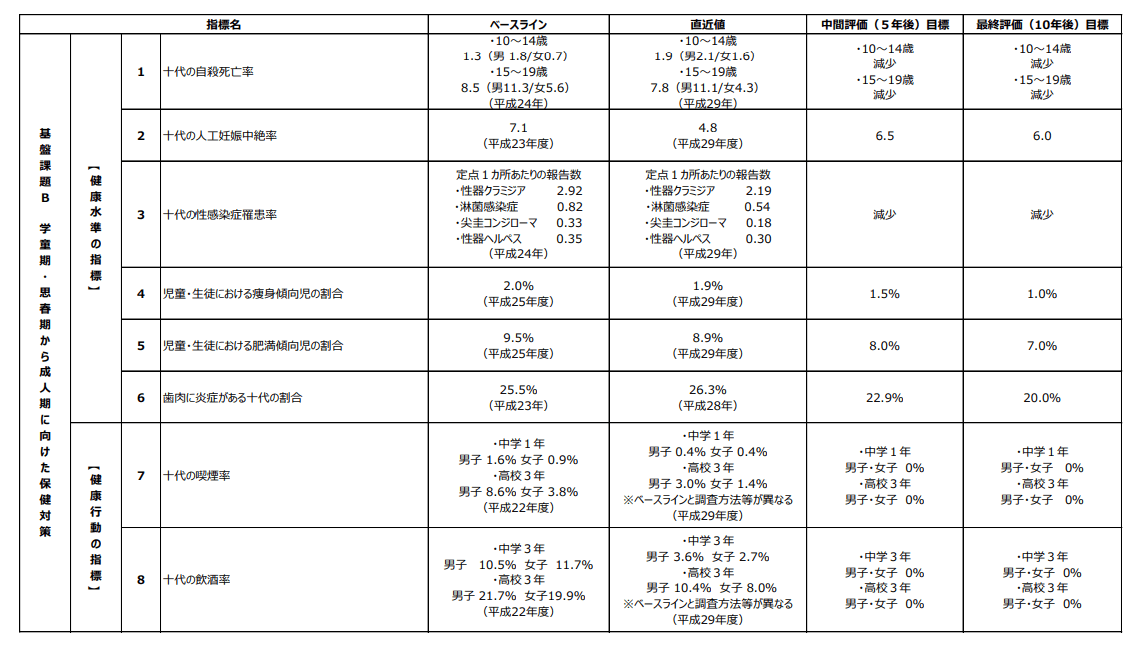

(※参考:「健やか親子21(第2次)指標及び目標の一覧」厚生労働省HPより)

1.〇 正しい。性感染症羅患率は、健やか親子21(第2次)で示されている十代の健康水準の指標である。なぜなら、健やか親子21(第2次)では、重点課題B(健康水準の指標)「学童期・思春期から成人期に向けた保健対策」の項目であるため。

2.× 虐待による死亡数は、健やか親子21(第2次)で示されている重要課題②「妊娠期からの児童虐待防止対策の重要課題の健康水準の指標」である。児童虐待による死亡数を心中以外、心中と分けて直近値を計測している。

3.× むし歯(う歯)羅患率つまり、むし歯のない3歳児の割合は、基盤課題A(健康水準の指標)「切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策」である。むし歯のない3歳児の割合が健康水準の指標としてあげられている。

4.× 睡眠障害がある子どもの割合は、健やか親子21(第2次)で示されていない。(※参考:「健やか親子21(第2次)指標及び目標の一覧」厚生労働省HPより)

健やか親子21は、平成25年の第1次計画の最終評価報告書を受け、平成27年度より第2次計画が開始されている。第1次計画では目標を設定した指標が多かったため、第2次計画では見直しを行い、目標を設けた52の指標と、目標を設けない「参考とする指標」として28の指標を設定した。第2次計画の中間評価は5年後、最終評価は10年後を予定している。

<目標(2001-2014年:第一次)>

1. 思春期の保健対策の強化と健康教育の推進(十代の自殺、人工妊娠中絶、性感染症罹患)

2. 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援(妊産婦死亡、産後うつ病、産婦人科医・助産師数)

3. 小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備(低出生体重児、事故、妊娠・育児期間中の喫煙)

4. 子どものこころの安らかな発達の促進と育児不安の軽減(虐待死亡、母乳育児、心の問題に対応する小児科医)

(※参考:「健やか親子21(第2次)について」厚生労働省HPより)

9 健康日本21(第二次)について正しいのはどれか。

1.最終目標を健康寿命の延伸としている。

2.目標項目の1つに世代間の健康格差の縮小がある。

3.国民に健康づくり対策の実施が義務付けられている。

4.中間報告で「改善している」と評価された目標項目は半数未満である。

解答1

解説

1.〇 正しい。最終目標を健康寿命の延伸としている。

【健康日本21(第二次)の目標項目】①「健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現」、②「生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底」、③「社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上」、④「健康を支え、守るための社会環境の整備」、⑤「生活習慣および社会環境の改善」があげられている(※参考:「健やか親子21(第2次)について」厚生労働省HPより)。

2.× 目標項目の1つに、「世代間」ではなく「地域間」の健康格差の縮小がある。10年後に目指す姿として、日本全国どこで生まれても、一定の質の母子保健サービスが受けられ、かつ生命が守られるという地域間での健康格差を解消することがあげられている(※参考:「健やか親子21(第2次)について」厚生労働省HPより)。

3.× 国民に健康づくり対策の実施は、「義務付けられていない」。なぜなら、健康日本21(第二次)は、国や自治体、企業、団体、そして国民一人ひとりが健康づくりに取り組むことを促す国民運動であり、特定の健康行動を国民に法的に「義務付ける」ものではないため。あくまで国民の主体的な取り組みを支援し、健康的な選択がしやすい社会環境を整備することを目指している。

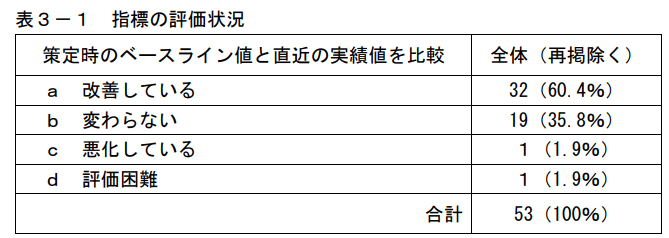

4.× 中間報告で「改善している」と評価された目標項目は、「半数未満」ではなく半数以上である。全53項目について、「改善している」は 32 項目(60.4%)で、そのうち既に目標に到達しているのは5項目(9.4%)であった。「変わらない」は 19 項目(35.8%)、「悪化している」は1項目(1.9%)であった。また、「評価困難」が1項目(1.9%)あった(※下表参照)。

(※データ・図引用:「健康日本21(第二次)中間評価報告書 」厚生労働省HPより)

10 予防接種について正しいのはどれか。

1.予防接種法では定期接種と任意接種に分類される。

2.市町村長は予防接種基本計画を策定する義務がある。

3.予防接種による健康被害の救済措置は都道府県知事が行う。

4.A類疾病に対しては疾病の発生とまん延の予防を目的に実施する。

解答4

解説

1.× 予防接種法では、「定期接種と任意接種」ではなく①定期予防接種と②臨時予防接種に分類される(※詳しくは解説下を参照)。

・予防接種法に基づく予防接種には、①定期予防接種と②臨時予防接種があり、定期予防接種の対象疾患には、①A類疾病と②B類疾病がある。さらに同法に基づかない任意接種もある。

・臨時接種とは、緊急に感染症のまん延を予防する必要があると認めるときに、都道府県または市町村が実施主体となって行う臨時の接種のことである。

・任意接種とは、予防接種法に基づかない流行を防ぐために、行政から受けることを推奨されることのあるワクチン接種である。個人が感染症にかかったり重症になるのを防ぐために受ける予防接種(例:季節性インフルエンザワクチン、流行性耳下腺炎)である。

2.× 予防接種基本計画を策定する義務があるのは、「市町村長」ではなく厚生労働大臣である。これは予防接種法3条「厚生労働大臣は、予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画(予防接種基本計画)を定めなければならない」と記載されている(※引用:「予防接種法」e-GOV法令検索様HPより)。

・予防接種基本計画とは、予防接種施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、中長期的なビジョンを示すものとして、新たに策定されたもので『予防接種法』に基づいている。

3.× 予防接種による健康被害の救済措置は、「都道府県知事」ではなく市町村長が行う。これは予防接種法15条「(健康被害の救済措置)第十五条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第十七条に定めるところにより、給付を行う」と記載されている(※引用:「予防接種法」e-GOV法令検索様HPより)。

4.〇 正しい。A類疾病に対しては、疾病の発生とまん延の予防を目的に実施する。

・予防接種法に基づく予防接種には、①定期予防接種と②臨時予防接種があり、定期予防接種の対象疾患には、①A類疾病と②B類疾病がある。さらに同法に基づかない任意接種もある。

・A類疾病は、主に集団予防、重篤な疾患の予防に重点を置き、国の積極的な勧奨があり、本人(保護者)に努力義務がある。

・B類疾病は、主に個人予防に重点を置き、国の積極的な勧奨なく、本人(保護者)に努力義務はない。

予防接種法とは、公衆衛生の観点から伝染のおそれがある疾病の発生・まん延を予防するためにワクチンの予防接種を行うとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的として制定された日本の法律である。予防接種法に基づく予防接種には、①定期予防接種と②臨時予防接種があり、定期予防接種の対象疾患には、①A類疾病と②B類疾病がある。さらに同法に基づかない任意接種もある。

A類疾病:主に集団予防、重篤な疾患の予防に重点を置き、国の積極的な勧奨があり、本人(保護者)に努力義務がある。

疾患:結核、ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ、麻疹、風疹、日本脳炎、ヒブ(インフルエンザ菌b型)感染症、小児の肺炎球菌感染症、水痘、ヒトパピローマウイルス感染症、B型肝炎

B類疾病:主に個人予防に重点を置き、国の積極的な勧奨なく、本人(保護者)に努力義務はない。

疾患:季節性インフルエンザと高齢者の肺炎球菌感染症

(参考:「予防接種とは?」東京都医師会HPより)

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ