この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

11 学校保健に関係する教職員と職務の組合せで正しいのはどれか。

1.校長:学校保健委員会の運営

2.栄養教諭:学校保健計画の立案

3.保健主事:学校医の任命

4.学校薬剤師:環境衛生検査への従事

解答4

解説

保健主事は、保健計画の中心的存在。

校長は、全体の決定と責任を担う立場。

栄養教諭は、食育と栄養管理の専門家。

学校医や学校薬剤師は、教育委員会から委嘱される外部専門職。

1.× 学校保健委員会の運営は、「校長」ではなく保健主事が行う。

・校長(学校長)の主な業務は、①学校保健計画および学校安全計画の策定に関する決定・指導・助言、②健康診断の実施、③感染症の疑いがある児童生徒の出席停止の判断などである。

・学校保健委員会とは、学校保健計画や学校安全計画などを協議し、学校における健康づくりを推進する組織である。メンバーは教職員のほか、保護者代表や保健センター、防災関係組織などが含まれており、地域との連携を推進する役割をもつ。

2.× 学校保健計画の立案は、「栄養教諭」ではなく保健主事が行う。

・栄養教諭の主な業務は、①学校給食の管理・運営、②栄養教育や食育の推進、③健康な食習慣の指導などである。

・保健主事の主な業務は、①学校保健計画の策定、②校内の保健活動の推進、③保健に関する校内研修の企画運営などである。

3.× 学校医の任命は、「保健主事」ではなく教育委員会が行う。

・教育委員会とは、地域の学校教育、社会教育、文化、スポーツ等に関する事務を担当する機関で、全ての都道府県及び市町村等に設置している。教育行政における重要事項や基本方針を決定し、それに基づいて教育長が具体の事務を執行する。

・学校医の主な業務は、①学校保健計画・学校安全計画立案への参与、②必要に応じ、保健管理に関する専門的事項の指導、③健康相談、④保健指導、⑤健康診断(定期・臨時・就学時)、職員の健康診断、⑥疾病予防処置、⑦感染症の予防に関する指導・助言、感染症および食中毒予防処置、⑧救急処置、⑨学校の環境衛生の維持および改善の指導・助言などである。

4.〇 正しい。環境衛生検査への従事は、学校薬剤師が行う。

・学校薬剤師の主な業務は、学校医の職務①②③④⑨に加え、①定期、臨時の環境衛生検査への従事、②学校で使用する医薬品、毒物、保健管理に必要な用具および材料の管理に関する必要な助言と指導などである。

12 放射線業務に従事する職員の安全衛生管理で適切なのはどれか。

1.年に1回の特殊健康診断を実施する。

2.確率的影響と確定的影響への対策が必要である。

3.作業者は放射性物質取扱作業室で水分摂取してもよい。

4.特殊健康診断結果の記録は10年間の保存が義務付けられている。

解答2

解説

1.× 特殊健康診断は、「年に1回」ではなく雇入時、配置転換時、就業後6か月以内ごと義務となっている。これは、電離放射線障害防止規則56条に「事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない」と定められている(※引用:「電離放射線障害防止規則」e-GOV法令検索様HPより)。

2.〇 正しい。確率的影響と確定的影響への対策が必要である。なぜなら、放射線による健康影響に関連し、安全管理においてはその両方を考慮した対策(被ばく線量の低減、線量限度の遵守など)が必要であるため。

・確率的影響とは、放射線の曝露量が増えると発生確率が増える影響(例:がん、遺伝的影響など)を指す。これは、線量の増大に伴い、障害の発生率は高まるが、線量が0に近くても発症する特徴を持つ。

・確定的影響(非確率的影響ともいう)とは、一定の曝露量を超えると必ず発生する影響(例:脱毛、白内障など)を指す。これは、線量の増大に伴い重症度・発症率が上昇するが、閾値以下では発生しない特徴を持つ。

3.× 作業者は放射性物質取扱作業室で、水分摂取や喫煙は禁止である。なぜなら、内部被ばくを防止するため。作業中にペットボトルなどで水分補給をすると、手や容器に付着した目に見えない放射性物質を一緒に飲み込んでしまう可能性がある。

・電離放射線障害防止規則第四十一条の二(喫煙等の禁止)に「事業者は、放射性物質取扱作業室その他の放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。2 前項の作業場において作業に従事する者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない」と定められている(※引用:「電離放射線障害防止規則」e-GOV法令検索様HPより)。

4.× 特殊健康診断結果の記録は、「10年間」ではなく30年間の保存が義務付けられている。なぜなら、放射線による健康影響、特にがんなどの確率的影響は、被ばくから数十年という長い年月を経て発症することがあるため。

・電離放射線障害防止規則(健康診断の結果の記録)第五十七条に「事業者は、第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の健康診断の結果に基づき、第五十六条第一項の健康診断にあつては電離放射線健康診断個人票を、第五十六条の二第一項の健康診断にあつては緊急時電離放射線健康診断個人票を作成し、これらを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない」と定められている(※引用:「電離放射線障害防止規則」e-GOV法令検索様HPより)。

特定業務従事者の健康診断は、『労働安全衛生規則』45条に定められている。特殊健康診断とは、労働安全衛生法第66条第2、3項に定められた健康診断で、じん肺法第3条に定められていた健康診断を含めていう。 労働衛生対策上特に有害であるといわれている業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断である。特殊健康診断実施を義務付けられている業種として、①粉じん作業、②高圧室内業務と潜水業務、③電離放射線業務、④特定化学物質の製造・取り扱い業務、⑤鉛業務、⑥四アルキル鉛等業務、⑦有機溶剤業務、⑧石綿(アスベスト)取り扱い業務があげられる。

13 産業保健における作業管理はどれか。

1.定期的に健康診断を行う。

2.適切に保護具を装着する。

3.作業環境の有害要因を除去する。

4.労働衛生に関する体制を構築する。

解答2

解説

①作業環境管理:作業環境中の有機溶剤や粉じんなど有害因子の状態を把握して、できる限り良好な状態で管理していくこと。

②作業管理:作業時間・作業量・作業方法・作業姿勢などを適正化したり、保護具を着用して作業者への負荷を少なくすること。

③健康管理:作業者の健康状態を健康診断で把握して、その結果に基づいて適切な措置や保健指導などを実施し、作業者の健康障害を未然に防ぐこと。

(※参考「労働衛生の3管理」厚生労働省HPより)

1.× 定期的に健康診断を行うのは、健康管理である。

2.〇 正しい。適切に保護具を装着するのは、作業管理である。有害な環境下で作業する場合、保護具を正しく選択し、適切に装着・使用することは、作業方法の一部として、労働者を直接的に有害因子から守り、健康リスクを低減できる。

3.× 作業環境の有害要因を除去するのは、作業環境管理である。

4.× 労働衛生に関する体制を構築するのは、総括管理である。総括管理とは、健康管理、作業管理、作業環境管理、労働衛生教育が、事業場で適切に展開されるために必要な、労働衛生管理体制の構築、労働衛生関係諸規程の整備、年間計画の策定など、労働衛生管理の基盤整備に関わる職務である。併せて、経営者層、管理者層、一般従業員などそれぞれの層が、労働衛生に関する認識と知識、技能を整えることによって、事業場における労働衛生管理の基礎が確立される。(※「産業医の職務」厚生労働省HPより)

14 健康危機管理で感染症の発生時の対応はどれか。

1.積極的疫学調査の実施

2.感染症指定医療機関の指定

3.感染症発生動向調査の実施

4.地域DOTSの関係機関への研修の実施

解答1

解説

平成13年に定められた「厚生労働省健康危機管理基本指針」によれば、健康危機管理とは、「医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関する業務であって、厚生労働省の所管に属するものをいう。」とされている。

この定義における「その他何らかの原因」の中には、阪神・淡路大震災や有珠山噴火のような自然災害、和歌山市毒物混入カレー事件のような犯罪、JCOによる東海村臨界事故のような放射線事故、健康被害は発生しなかったがその可能性が心配されたコンピュータ西暦2000年問題等、様々な原因の健康危機事例が含まれること、また、サリン事件のような化学兵器や毒劇物を使用した大量殺傷型テロ事件が発生した場合にも対処を求められる可能性があることにも留意する必要がある。すなわち、不特定多数の国民に健康被害が発生又は拡大する可能性がある場合には、公衆衛生の確保という観点から対応が求めれられているということである。

(引用:「地域における健康危機管理について~地域健康危機管理ガイドライン~」厚生労働省HPより)

1.〇 正しい。積極的疫学調査の実施が、健康危機管理で感染症の発生時の対応である。なぜなら、積極的疫学調査は、感染症が実際に発生した際に、その感染源、感染経路、感染拡大の範囲などを迅速に特定し、さらなるまん延を防止するために行われる緊急性の高い調査であるため。

・積極的疫学調査とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(第15条)に基づき、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための調査を指す。感染拡大防止対策に用いることを目的として行われる調査であり、保健所や国立感染症研究所などの公的な機関が行う。

2.× 感染症指定医療機関の指定は、感染症の「発生時」ではなく平常時に行う。なぜなら、感染症指定医療機関は、感染症患者(特に重症化リスクの高い感染症や新興感染症など)が発生した場合に備えて、あらかじめ入院治療体制を確保しておく目的の病院であるため。

・感染症指定医療機関の指定は、『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法、感染症法、感染症新法)』に基づき、新感染症の所見のある者、1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院をいう。

3.× 感染症発生動向調査の実施は、感染症の「発生時」ではなく平常時から継続して行われる監視活動であるため。平常時からシステムとして実施されており、発生時にはその情報が活用されるが、調査自体は発生時に開始され続けている。

・感染症発生動向調査(感染症サーベイランス)の実施は、『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法、感染症法、感染症新法)』に基づき、国および地方自治体が連携し、患者情報や病原体情報を収集・分析・還元している。

4.× 地域DOTSの関係機関への研修の実施は、「感染症の発生時」ではなく平常時の体制強化策である。これは、研修は、感染症発生時に適切な行動をとるための模擬訓練(シミュレーション)としての側面も持ち合わせているため。

・DOTS(直接服薬確認療法)とは、患者が適切な容量の薬を服用するところを医療従事者が目の前で確認し、治癒するまでの経過を観察する治療方法である。結核は6か月間きちんと薬を服用すれば、完全に治すことの出来る病気であるが、症状が見られなくなったことを理由に服薬を止めてしまう患者が少なくない。治療の途中で服薬をやめてしまうと、結核菌が抵抗力を持った耐性菌となったり、時には薬が全く効かない多剤耐性菌になってしまったりと、様々な問題を引き起こす可能性がある。こうした状況を防ぎ、完璧な治癒を保証する方法がDOTS(直接服薬確認療法)である(参考:「結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)の推進について」岩手県庁HPより)。

15 市全域が被害を受ける地震が発生し、1か月が過ぎた。避難所に避難していた被災者の多くが応急仮設住宅へ移動した。

この時期に応急仮設住宅の入居者に対して行う保健活動で優先度が高いのはどれか。

1.心のケアチームを派遣する。

2.巡回訪問し健康状態を把握する。

3.エコノミークラス症候群の予防方法を伝える。

4.感染症予防策についての健康教育を実施する。

解答2

解説

・市全域の地震発生:1か月後

・避難所に避難していた被災者の多くが応急仮設住宅へ移動。

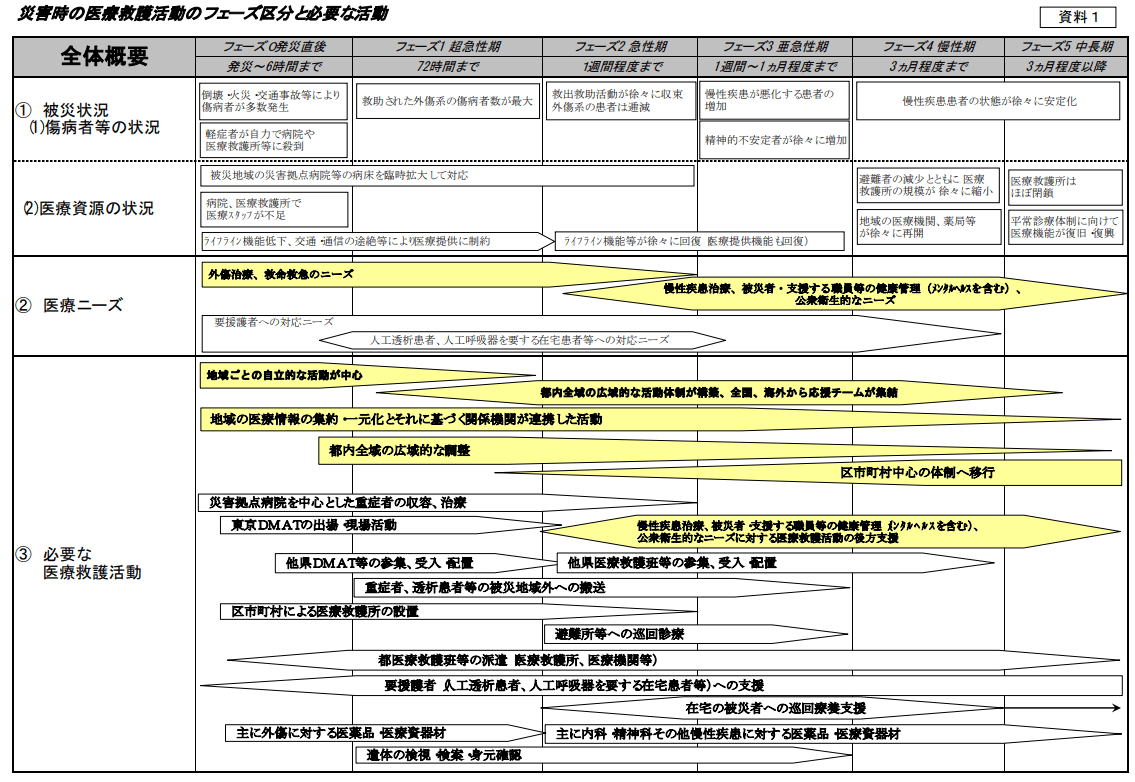

→現在、地震後1か月経過し、応急仮設住宅へ移動が始まっていることから、災害サイクルでいうと【フェーズ4:慢性期(3カ月程度まで)】に該当する。

1.× 心のケアチームを派遣することは、主に急性期から亜急性期にかけて行う(※下参照)。本設問の段階(災害発生から1か月:応急仮設住宅へ移行した段階)では、急性期の混乱は落ち着きつつあるため、優先度は低い。

・心のケアチームとは、精神科医を中心としたメンバーで構成される精神医療チームである。平成23年の東日本大震災の際には、被災地に多くの医療チームが派遣され、救護・支援活動を行った。

2.〇 正しい。巡回訪問し健康状態を把握する。なぜなら、被災者は応急仮設住宅という新しい環境に移ったばかりで、生活の変化に伴うストレス、慢性疾患の管理状況の変化、孤立感、経済的な不安など、様々な健康課題を抱えている可能性が高いため。

・巡回健康相談に至っては、災害サイクル「超急性期」から「復興期」まで一貫して行う必要がある。なぜなら、仮設住宅へ入居した住民の①廃用症候群・閉じこもり・孤立死の予防・対策、②心的外傷後ストレス障害(PTSD)への対応、③新たなコミュニティづくりの支援などが必要になってくるため。

3.× エコノミークラス症候群の予防方法を伝えることは、主に亜急性期にかけて行う(※下参照)。なぜなら、エコノミークラス症候群(深部静脈血栓症・肺塞栓症)のリスクが特に高まるのは、避難所での雑魚寝や車中泊など、長時間同じ姿勢を強いられ、水分摂取も不足しがちな状況(主に急性期~亜急性期)であるため。一方、応急仮設住宅では、個別の居住スペースが確保され、避難所に比べて身体活動の自由度が増し、生活環境が改善される。

・肺血栓塞栓症肺血栓塞栓症(ロング・フライト血栓症やエコノミークラス症候群など)とは、肺の血管に血のかたまり(血栓)が詰まって、突然、呼吸困難や胸痛、ときには心停止をきたす危険な病気である。原因として、①長期臥床、②長時間フライト、③悪性腫瘍、④肥満、⑤経口避妊薬内服などが誘因となる。

4.× 感染症予防策についての健康教育を実施することは、主に亜急性期にかけて行う(※下参照)。なぜなら、感染症の集団発生リスクが最も高いのは、多くの人が密集し、衛生環境が悪化しやすい避難所での生活 であるため。一方、応急仮設住宅は、個別の住戸であり、プライバシーが保たれ、水回りなどの衛生設備も避難所に比べて改善される。

災害時には、災害ストレスの対応に特化した、専門的な研修・訓練を受けた災害派遣精神医療チーム(DPAT:Disaster Psychiatric Assistance Team)が組織される。DPATは、主に精神科医師・看護師・業務調査員などで構成される。先遣隊を構成する医師は、精神保健指定医でなければならない。先遣隊以外の班を構成する医師は、精神保健指定医であることが望ましい。構成員については、現地のニーズに合わせて、児童精神科医・薬剤師・保健師・精神保健福祉士や臨床心理技術者などを含めて適宜構成される。

DPAT活動3原則として、以下のSSS(スリーエス)が挙げられる。①Self-sufficiency:自己完結型の活動、②Share:積極的な情報共有、③Support:名脇役であれ、である。

(※図引用:「災害時の医療救護活動のフェーズ区分と必要な活動」東京都保健医療局様HPより)

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ