この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み36~38の問いに答えよ。

人口約12万人のA市は30の地区に分かれており、各地区の人口は約2000~6000人である。近年、A市の肺がん検診受診者のうち精密検査が必要となった者の割合が徐々に増加している。また、特定健康診査受診者への問診から得られた喫煙者割合も県内のほかの市町村に比べて高い。

36 A市の保健師が各地区の特徴を把握するための情報で適切なのはどれか。

1.肺がん受療率

2.肺がんの標準化死亡比〈SMR〉

3.肺がん検診の年齢階級別受診率

4.肺がん要精密検査者の親の肺がん罹患状況

解答3

解説

・A市:人口約12万人、30の地区(約2000~6000人)。

・近年肺がん検診受診者のうち精密検査が必要となった者の割合が徐々に増加。

・特定健康診査受診者への問診から得られた喫煙者割合も県内のほかの市町村に比べて高い。

→A市の課題は、①検診後の要精検者増加や②喫煙率の高さである。

1.× 肺がん受療率より優先されるものが他にある。なぜなら、受療率は、地区特性を直接反映しにくいため。医療機関の立地条件や受診行動に影響されやすい。

・受療率とは、ある期間に医療機関で治療を受けている患者数を人口で割った割合である。

2.× 肺がんの標準化死亡比〈SMR〉より優先されるものが他にある。なぜなら、標準化死亡比〈SMR〉は、市全体や大きな地域で比較する指標であり、各小地区の特徴を把握するには不適切であるため。

・標準化死亡比(SMR)とは、期待死亡数と実際の死亡数の比をいう。年齢(階級)別死亡率が基礎集団(通常は全国)と同じであると仮定したときに期待(予測)される死亡数であり、実際の死亡数をこれで除したものが標準化死亡比(SMR)である。

3.〇 正しい。肺がん検診の年齢階級別受診率は、A市の保健師が各地区の特徴を把握するための情報で優先度が高い。なぜなら、受診率は、住民の健康意識や検診受診行動を反映し、さらに年齢階級別にすることで「高齢者が多く受診している地区」「若年層の受診率が低い地区」といった特性を把握できる。

・受診率とは、調査日当日に、病院、一般診療所、歯科診療所で受療した患者の推計数と、人口10万人との比率のことをいう。人口10万人あたりで、どのくらいの方が医療機関を受診したかを表す。

4.× 肺がん要精密検査者の親の肺がん罹患状況より優先されるものが他にある。なぜなら、親の肺がん罹患状況は、地区特性を把握する情報にはならないた。また、肺がんは、主に喫煙や環境要因に関連し、家族歴の影響は限定的である。

次の文を読み36~38の問いに答えよ。

人口約12万人のA市は30の地区に分かれており、各地区の人口は約2000~6000人である。近年、A市の肺がん検診受診者のうち精密検査が必要となった者の割合が徐々に増加している。また、特定健康診査受診者への問診から得られた喫煙者割合も県内のほかの市町村に比べて高い。

37 保健師による地域アセスメントの結果、B地区においては喫煙者を対象としたハイリスクアプローチが必要であることが分かり、禁煙教室を実施することになった。

プリシード・プロシードモデルを用いて禁煙教室を計画する場合の強化要因はどれか。

1.地区内の診療所の禁煙外来

2.教室参加者の家族や友人からの応援

3.たばこの害に対する教室参加者の知識

4.禁煙できるという教室参加者の自己効力感

解答2

解説

対象:B地区の喫煙者

手段:ハイリスクアプローチによる禁煙教室を実施する。

【用語の説明】

ポピュラーアプローチ(ポピュレーションストラテジー):対象を限定せず地域や職場など、集団全体に働きかけてリスクを下げる方法である。1次予防とされる。

ハイリスクアプローチ(ハイリスクストラテジー):リスクの高いものに対象を絞り込んで働きかける方法である。2次予防とされる。個人への効果が高い。

1.× 地区内の診療所の禁煙外来は、実現要因である。なぜなら、禁煙外来という医療資源があることで、実際に禁煙行動を実行できる「環境」が整うため。

・プリシード・プロシードモデルの実現要因とは、行動の実現を助ける受け皿や身近の設備である。

2.〇 正しい。教室参加者の家族や友人からの応援は、強化要因である。なぜなら、家族や友人の応援は「やめてよかったね」「頑張って」といったフィードバックを与え、禁煙行動を維持する動機づけとなるため。

・プリシード・プロシードモデルの強化因子とは、周りの人のサポート、行動後の満足感をいう。

3~4.× たばこの害に対する教室参加者の知識/禁煙できるという教室参加者の自己効力感は、準備要因である。

・プリシード・プロシードモデルの前提要因(準備要因)とは、行動を起こす前の知識・態度、信念、価値観のことである。

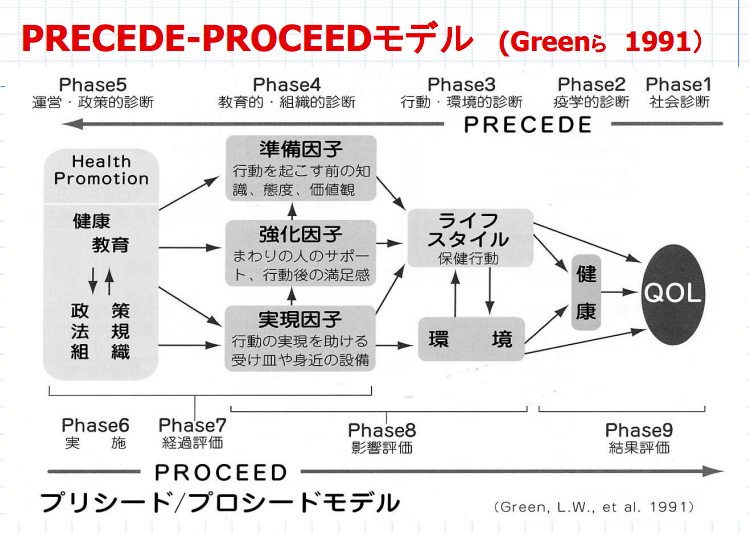

プリシード・プロシードモデルとは、グリーン(Green LW)とクルーター(Kreuter MW)によって開発されたヘルスプロモーション活動を展開するためのモデルの1つである。プリシード・プロシードモデルの目的は、人々の生活の質の向上であり、目的を達成するためには行動と環境をより良く変化させる必要がある。さまざまな健康行動理論を戦略的に配置し、保健活動を計画・実施・評価していく統合モデルである。住民のニーズを把握し、設定したテーマに関して地域全体を包括的に診断するプリシード(第1~4段階)部分と、診断に従って実施と評価を行うプロシード(第5~8段階)部分からなる。

教育/エコロジカル・アセスメントとは、保健行動に影響を及ぼす3つの要因(①準備要因、②強化要因、③実現要因)を把握する段階である。

①前提要因(準備要因)とは、行動を起こす前の知識・態度、信念、価値観のことである。

②強化因子とは、周りの人のサポート、行動後の満足感をいう。

③実現要因とは、行動の実現を助ける受け皿や身近の設備である。

(参考:「PRECEDE-PROCEEDモデル」広島山口ヘルスプロモーション様HPより)

次の文を読み36~38の問いに答えよ。

人口約12万人のA市は30の地区に分かれており、各地区の人口は約2000~6000人である。近年、A市の肺がん検診受診者のうち精密検査が必要となった者の割合が徐々に増加している。また、特定健康診査受診者への問診から得られた喫煙者割合も県内のほかの市町村に比べて高い。

38 これまでの地域アセスメントを踏まえ、ポピュレーションアプローチとしてB地区住民を対象に「地区の子どもをたばこの煙から守る」をテーマとした健康づくりを推進することになり、保健師が実施案を作成することになった。

B地区のコミュニティ・エンパワメントが最も促進されるのはどれか。

1.喫煙者に受動喫煙の害について説明する。

2.他自治体の良い実践例を地区内に掲示する。

3.子どもにたばこの煙が身体に及ぼす影響を説明する。

4.テーマに関心の高い育児グループと対策を検討する場を持つ。

解答4

解説

・対象:B地区住民(ポピュレーションアプローチ)

・テーマ:「地区の子どもをたばこの煙から守る」の健康づくりを推進する。

・保健師が実施案を作成する。

→エンパワメントとは、対象者が主体的に自身の状態を変えていく方法や自信を獲得できるよう、対象者が本来持っている力を引き出し、その自己決定能力を強化することである。対象は、個人、組織、コミユニテイの3段階がある。過程には、傾聴→対話→行動アプローチがある。

1.3.× 喫煙者に受動喫煙の害について説明する/子どもにたばこの煙が身体に及ぼす影響を説明する優先度は低い。なぜなら、保健師が一方的に指導するのではなく、住民と協働し、住民の意見や力を引き出す(主体的)ことが重要であるため。

2.× 他自治体の良い実践例を地区内に掲示する優先度は低い。なぜなら、掲示するだけでは「情報提供」にとどまり、地域住民の行動や意思決定を促す仕組みになりにくため。住民自身が課題意識を持ち、自分たちの力で解決策を見つけ出す過程(主体的)が重要である。

4.〇 正しい。テーマに関心の高い育児グループと対策を検討する場を持つことが、最もエンパワメントを促進する。育児グループが議論の場に参加することで、住民自身が「子どもを守るための行動」を考え、実行に移しやすくなる。

・コミュニティ・エンパワメントは「住民が主体的に参加し、解決策を作り出すこと」で実現される。

次の文を読み39~41の問いに答えよ。

A市は人口約3万人の高齢化率35.6%の市である。主要な産業は農業で、他市と比べ糖質の摂取量が多い特性がある。A市では近年、糖尿病性症による人工透析の新規患者数が増加している。

39 糖尿病性腎症の発症リスクがある地域住民を把握する方法で最も適切なのはどれか。

1.A市の医師会との意見交換を行う。

2.国保データベース(KDB)を活用する。

3.生活習慣病予防教室の参加者リストを活用する。

4.健康増進計画策定時に市民に行った健康調査結果を活用する。

解答2

解説

・A市:人口約3万人(高齢化率35.6%)

・主要な産業:農薬

・特性:他市と比べ糖質の抵取量が多い。

・近年、糖尿病性症による人工透析の新規患者数が増加。

→糖尿病性腎症の発症リスクがある地域住民を把握する方法を問われている。ほかの選択肢が消去できる理由もあげられるようにしよう。

1.× A市の医師会との意見交換を行う優先度は低い。なぜなら、医師会は、住民個々の健康情報やリスク情報を全て把握しているわけではないため。

・日本医師会とは、47都道府県医師会の会員をもって組織する学術専門団体で「医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進すること」を目的に、医師の生涯研修に関する事項、地域医療の推進発展に関する事項、保険医療の充実に関する事項など、さまざまな活動・提言を行っている。

2.〇 正しい。国保データベース(KDB)を活用することは、糖尿病性腎症の発症リスクがある地域住民を把握する方法で最も適切である。なぜなら、国保データベースには、特定健診や診療報酬明細(レセプト)の情報が蓄積されており、糖尿病の有所見者や治療中断者、腎症リスクの高い住民を抽出できるため。

・国保データベース(KDB)システムには、国民健康保険加入者ならびに後期高齢者医療制度対象者のレセプト情報、特定健診・特定保健指導データ、介護保険レセプトデータ、要介護認定データが集約されており、市町村や後高齢者医療広域連合の保健事業実施計画(データヘルス計画)の作成など活用される。

3.× 生活習慣病予防教室の参加者リストを活用する優先度は低い。なぜなら、 教室参加者は健康意識が高い層に限られやすく、本当にリスクの高い「未受診・未参加層」が漏れる可能性があるため。

・生活習慣病とは、「食習慣、運動習慣、休養の取り方、喫煙、飲酒などの生活習慣が、その発症・伸展に関与する疾患群」と定義されている。生活習慣病の背景因子として、①遺伝性因子、②環境因子、③生活習慣因子が考えらえているが、「生活習慣因子」は生活習慣病の積極的予防に最も重要な要素とされている。

4.× 健康増進計画策定時に市民に行った健康調査結果を活用する優先度は低い。なぜなら、市民アンケートや調査は回答に自己申告バイアスがあり、実際の医療データと一致しないことが多いため。全住民を対象としていないため網羅性もみられない。

次の文を読み39~41の問いに答えよ。

A市は人口約3万人の高齢化率35.6%の市である。主要な産業は農業で、他市と比べ糖質の摂取量が多い特性がある。A市では近年、糖尿病性症による人工透析の新規患者数が増加している。

40 糖尿病性腎症の発症リスクを有する地域住民を把握した結果、A市では糖尿病の重症化を予防することを目的に、特定健康診査でヘモグロビンA1c(HbA1c)が8.0%以上で糖尿病治療を受けていない者への家庭訪問事業を行うことにした。

家庭訪問で保健師が把握する内容で優先度が高いのはどれか。

1.食生活の状況

2.運動習慣の有無

3.日常生活動作(ADL)

4.特定健康診査結果の理解の状況

解答4

解説

・糖尿病性腎症の発症リスクを有する地域住民を把握した。

・目的:糖尿病の重症化を予防すること。

・特定健康診査:ヘモグロビンA1cが8.0%以上で糖尿病治療を受けていない者への家庭訪問事業を行う。

→ほかの選択肢が消去できる理由をあげられるようにしよう。

・特定健康診査とは、40~74歳までの医療保険加入者を対象に実施されるものである。特定健診で行う検査は、主に①身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)、②血中脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)、③肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)、④血糖検査(空腹時血糖・HbA1c)、⑤尿検査(尿糖・尿蛋白)などである。特定健康診査を経て、特定保健指導を実施する流れとなる。

1~2.× 食生活の状況/運動習慣の有無より優先される情報が他にある。なぜなら、今回の家庭訪問の対象者は「HbA1c 8.0%以上で糖尿病治療を受けていない」人であるため。したがって、糖尿病治療を受けていない者がどのように考え、どうなりたいのか情報収取することから始める必要がある。

3.× 日常生活動作(ADL)より優先される情報が他にある。なぜなら、日常生活動作(ADL)と糖尿病の重症化の関連性は低いため。日常生活動作の低下が生じている場合は、糖尿病による日常生活動作の低下より、他の要因の可能性が高い。HbA1c:8.0%という段階では、一般的に糖尿病が直接的な原因でADLが著しく低下している可能性は低い。

4.〇 正しい。特定健康診査結果の理解の状況は、家庭訪問で保健師が把握する内容で優先度が高い。なぜなら、今回の家庭訪問の対象者は「HbA1c 8.0%以上で糖尿病治療を受けていない」人であるため。結果を理解していなければ受診行動につながらず、治療中断や未受診が続き、重症化リスクが高まる。まず「自分の状態を正しく知ること」が行動変容の第一歩である。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ