この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み39~41の問いに答えよ。

A市は人口約3万人の高齢化率35.6%の市である。主要な産業は農業で、他市と比べ糖質の摂取量が多い特性がある。A市では近年、糖尿病性症による人工透析の新規患者数が増加している。

41 A市では糖尿病性腎症を予防するため、糖尿病予防を重点的に行うことになった。

A市で行う糖尿病予防のポピュレーションアプローチの取り組みで最も適切なのはどれか。

1.公民館でのラジオ体操の実施

2.自治会の掲示板での禁煙の啓発

3.個別通知による特定健康診査の受診勧奨

4.広報誌でのバランスのとれた食生活の啓発

5.ホームページで休養について正しい知識の提供

解答4

解説

・A市の問題点:他市と比べ糖質の摂取量が多い。

・目的:糖尿病性腎症を予防する。

・実施:A市で行う糖尿病予防を重点的に行う。

【用語の説明】

ポピュラーアプローチ(ポピュレーションストラテジー):対象を限定せず地域や職場など、集団全体に働きかけてリスクを下げる方法である。1次予防とされる。

ハイリスクアプローチ(ハイリスクストラテジー):リスクの高いものに対象を絞り込んで働きかける方法である。2次予防とされる。個人への効果が高い。

1.× 公民館でのラジオ体操の実施は優先度が低い。なぜなら、A市の問題は「糖質摂取量が多い」点にあるため。したがって、優先すべきは食生活へのアプローチといえる。また、公民館でのラジオ体操は、参加者が公民館に来られる人や、体操に関心のある人に限定されてしまい、A市住民全体を広くカバーするアプローチとはいえない。

2.× 自治会の掲示板での禁煙の啓発は優先度が低い。なぜなら、「禁煙」と「目的である糖尿病性腎症の予防」との関連性は低いため。喫煙は、心血管疾患や肺疾患のリスク因子である。

3.× 個別通知による特定健康診査の受診勧奨は優先度が低い。なぜなら、個別通知は、「ポピュラーアプローチ」ではなくハイリスクアプローチであるため。

4.〇 正しい。広報誌でのバランスのとれた食生活の啓発は、A市で行う糖尿病予防のポピュレーションアプローチの取り組みである。なぜなら、A市は「糖質摂取量が多い」という地域特性を持ち、糖尿病性腎症増加の背景に食習慣があると考えられるため。

5.× ホームページで休養について正しい知識の提供は優先度が低い。なぜなら、「休養」と「目的である糖尿病性腎症の予防」との関連性は低いため。また、ホームページでは閲覧者が限られ、住民全体への効果も弱い。

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

A君(6歳)は両親と3人家族で、現在保育所に通っている。3歳児健康診査の心理相談で療育教室への参加を勧められたが、これまで2回しか参加しておらず経過観察の対象となっている。就学予定の小学校で行われた就学時健康診断で、A君は常に動き回り目立つ存在だった。健康診断後の面接では母親はA君について「とても活発で元気な子なのですが、他の子のように座っていられないときもある」と話した。面接を担当した教員は、A君が学校で集団生活を送れるか不安に感じたため養護教諭に相談した。

42 就学時健康診断後、小学校が保護者の了解を得てA君の情報を収集することになり、養護教諭が担当することになった。

情報を収集する対象で優先度が高いのはどれか。

1.保育所の担任

2.地区担当の保健師

3.療育教室の指導員

4.3歳児健康診査時の心理相談担当者

解答1

解説

・A君(6歳、保育所)

・就学時健康診断:A君は常に動き回り目立つ存在。

・母親「とても活発で元気な子なのですが、他の子のように座っていられないときもある」と。

・教員「学校で集団生活を送れるか不安に感じた」

→ほかの選択肢が消去できる理由をあげられるようにしよう。

1.〇 正しい。保育所の担任は、情報を収集する対象で優先度が高い。なぜなら、A君は現在保育所に通っており、保育所の担任が日常的な行動や集団生活での適応状況を直接観察しているため。教員の「学校で集団生活を送れるか不安に感じた」ことへの具体的情報を得ることができる。

2.× 地区担当の保健師より優先度が高いものが他にある。なぜなら、現在の集団生活におけるA君の行動を日常的に観察しているわけではないため。

・地区担当保健師とは、地域に対する自覚を持ち、関係機関や市民の相談を引き受ける窓口である。地域の実情を捉えた地区診断ができ、一元的な地区活動が展開できる。

3.× 療育教室の指導員より優先度が高いものが他にある。なぜなら、設問文からA君は療育教室に「2回しか参加していない」ため。したがって、A君の十分な情報を持っているとは言いにくい。

・療育教室とは、発達の状態や特性に応じて、1対1の個別療育や、少人数のグループで行う集団療育などを行うところである。

4.× 3歳児健康診査時の心理相談担当者より優先度が高いものが他にある。なぜなら、A君はすでに6歳であるため。発達は3歳から6歳の間に大きく変化するため、当時の心理相談で得られた情報は古く、現状と一致しない可能性が高い。

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

A君(6歳)は両親と3人家族で、現在保育所に通っている。3歳児健康診査の心理相談で療育教室への参加を勧められたが、これまで2回しか参加しておらず経過観察の対象となっている。就学予定の小学校で行われた就学時健康診断で、A君は常に動き回り目立つ存在だった。健康診断後の面接では母親はA君について「とても活発で元気な子なのですが、他の子のように座っていられないときもある」と話した。面接を担当した教員は、A君が学校で集団生活を送れるか不安に感じたため養護教諭に相談した。

43 教育委員会が主催して関係者と母親がA君の就学先について協議を行い、小児科の専門医を受診してから判断することになった。受診した結果、注意欠如・多動性障害〈ADHD〉疑いと診断され継続的なフォローが行われることになった。その結果を受けて再度、教育委員会で協議を行いA君は地元の小学校の通常の学級に在籍することが決まった。

入学前の面談で母親は「なぜAはあのように動き回るのでしょうか。病院に通うことになるとは思っていませんでした。私の育て方が悪かったのでしょうか、これからが心配です」と涙を浮かべながら話した。

このときの母親に対する養護教諭の発言で最も適切なのはどれか。

1.「お父さんとも話し合いの場をもちましょう」

2.「A君の行動や気持ちを理解していきましょう」

3.「3歳児健診で指摘されたことを振り返りましょう」

4.「A君のようなお子さんを持つ保護者の集まりに行ってみましょう」

解答2

解説

・受診:注意欠如・多動性障害〈ADHD〉疑いと診断。

・継続的なフォローが行われる。

・地元の小学校の通常の学級に在籍。

・母親「なぜAはあのように動き回るのでしょうか。病院に通うことになるとは思っていませんでした。私の育て方が悪かったのでしょうか、これからが心配です」と涙を浮かべながら話した。

→ほかの選択肢が消去できる理由をあげられるようにしよう。

・注意欠如多動性障害 〈ADHD〉とは、発達障害の一つであり、脳の発達に偏りが生じ年齢に見合わない①注意欠如、②多動性、③衝動性が見られ、その状態が6ヵ月以上持続したものを指す。その行動によって生活や学業に支障が生じるケースが多い。

1.× 「お父さんとも話し合いの場をもちましょう」とあえて伝える必要はない。なぜなら、現時点で父親の話は出ていないため。母親の気持ちや理解が追い付いていない現時点で、落ち着いた話し合いが可能かどうか疑問である。

2.〇 正しい。「A君の行動や気持ちを理解していきましょう」と伝える。なぜなら、母親「なぜAはあのように動き回るのでしょうか」と注意欠如多動性障害 〈ADHD〉についての病気の理解や知識が不十分と考えられるため。まずは、母親の気持ちを受容・傾聴・共感など行いながら、対応や対処法を学んでいくことを推奨するべきである。

3.× 「3歳児健診で指摘されたことを振り返りましょう」とあえて伝える必要はない。なぜなら、A君は現在6歳であり、3年の月日が経過しているため。また、母親「育て方が悪いのでは」と不安を抱えていることから、過去の指摘を振り返ることは、母親に後悔や自責の念を強めてしまう可能性がある。

4.× 「A君のようなお子さんを持つ保護者の集まりに行ってみましょう」とあえて伝える必要はない。なぜなら、母親が涙を浮かべて話しており、不安や情緒が不安定となっているため。まずは学校側の受容姿勢を示し、安心感を与えることが優先される。すぐに外部の集まりを勧めるのは、母親にさらなる負担を与えかねない。

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

A君(6歳)は両親と3人家族で、現在保育所に通っている。3歳児健康診査の心理相談で療育教室への参加を勧められたが、これまで2回しか参加しておらず経過観察の対象となっている。就学予定の小学校で行われた就学時健康診断で、A君は常に動き回り目立つ存在だった。健康診断後の面接では母親はA君について「とても活発で元気な子なのですが、他の子のように座っていられないときもある」と話した。面接を担当した教員は、A君が学校で集団生活を送れるか不安に感じたため養護教諭に相談した。

44 入学直後、A君は授業中に教室の掲示物が気になると急に立ち上がって触ったり、廊下の人の行き来をずっと見たりしていることが多い。また、前の席の児童にいたずらをして担任から注意を受けると急に不機嫌になって教室を飛び出し、担任は目が離せないことが続いた。同級生とのトラプルも多いため、教頭、特別支援教育コーディネーター、養護教諭担任、スクールカウンセラーが集まって校内委員会を開催し対応を検討した。

A君に対する学校の支援で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.教室の掲示物を少なくする。

2.他の児童との学習活動を減らす。

3.いたずらをしたら大声で注意する。

4.A君の席を教室の出入口の近くにする。

5.教室を飛び出したときの居場所を確保する。

解答1・5

解説

・入学直後:授業中に教室の掲示物が気になると急に立ち上がって触ったり、廊下の人の行き来をずっと見たりしている。

・注意を受けると急に不機嫌になって教室を飛び出す。

・担任は目が離せないことが続いた。

・同級生とのトラプルも多い。

・教頭、特別支援教育コーディネーター、養護教諭担任、スクールカウンセラーが集まって校内委員会を開催し対応を検討した。

→ほかの選択肢の消去できる理由をあげられるようにしよう。

・注意欠陥多動性障害とは、発達障害の一つであり、脳の発達に偏りが生じ年齢に見合わない①注意欠如、②多動性、③衝動性が見られ、その状態が6ヵ月以上持続したものを指す。その行動によって生活や学業に支障が生じるケースが多い。対人関係面で周囲との軋轢を生じやすく、大人からの叱責や子どもからのいじめにあうことがある。このため、二次障害として、自信喪失、自己嫌悪、自己評価の低下がみられることがある。そのため、患児の行動特徴を周囲が理解し、適切に支援をしていくことが重要である。①まず、行動療法を行う。𠮟責せずに、個別に近い対応で作業を粘り強く支援していく。②改善しない場合は、中枢神経刺激薬による薬物療法を用いる。中枢を刺激して、注意力・集中力を上げる。※依存・乱用防止のため、徐放薬が用いられる。

1.〇 正しい。教室の掲示物を少なくする。なぜなら、本症例は、実際に、授業中に教室の掲示物が気になると急に立ち上がって触っているため。掲示物を減らすことで注意の分散を防ぎ、学習活動に集中しやすくなる。

2.× 他の児童との学習活動を減らす必要はない。なぜなら、他の児童との学習活動を減らすことで、「社会性を育む機会」を奪ってしまうことにつながるため。また、孤立を助長したり、自信喪失、自己嫌悪、自己評価の低下につながりかねない。

3.× いたずらをしたら大声で注意する必要はない。なぜなら、本症例は、実際に注意を受けると急に不機嫌になって教室を飛び出すため。したがって、大声で注意すると、反発・不機嫌・逃避行動(飛び出し)を助長するリスクがある。また、注意欠陥多動性障害の二次障害(自信喪失、自己嫌悪、自己評価の低下)にも配慮しなければならない。

4.× A君の席を教室の出入口の近くにする必要はない。なぜなら、A君は、廊下の人の行き来をずっと見ているため。つまり、教室の出入口近くの席は、廊下の様子が視界に入りやすく、人の出入りも多いため、かえってA君の注意を散漫にさせてしまう可能性が高い。

5.〇 正しい。教室を飛び出したときの居場所を確保する。なぜなら、居場所の確保は、A君の安心材料となるため。注意欠陥多動性障害は、感情調整が苦手で、不安や不満が強いと「教室から飛び出す」行動に出やすい。飛び出したときに、落ち着きを取り戻す場所の提供が重要である。

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

人口約3300人のA町にあるB地区は人口約200人で商店や飲食店が連なっている地域である。B地区は高齢化率50%で、独居高齢者世帯も多い。早朝、B地区で大規模火災が発生し、死者が1名、重傷者が2名出ている。

45 A町は発災後すぐに災害対策本部を設置した。現在も延焼が続いている。

このときのA町の保健師の対応で適切なのはどれか。

1.全戸訪問による健康調査

2.仮設住宅への移行計画の作成

3.避難行動要支援者の個別確認

4.広域災害・救急医療情報システム(EMIS)の医療情報管理

解答3

解説

・A町(人口約3300人)

・B地区(人口約200人):商店や飲食店が連なっている。

・B地区:高齢化率50%、独居高齢者世帯多い。

・早朝:B地区で大規模火災が発生し、死者が1名、重傷者が2名。

・A町:発災後すぐに災害対策本部を設置。

・現在:延焼が続いている。

→災害サイクルでいうと超急性期(~24時間)である。ほかの選択肢が消去できる理由をあげられるようにしよう。

1.× 全戸訪問による健康調査より優先されるものが他にある。なぜなら、現在も延焼が続いているため。火災現場やその周辺地域は危険な状態で、全戸訪問を実施すると危険性が及ぶ。

2.× 仮設住宅への移行計画の作成は、「保健師」ではなく都道府県知事が行う。

・災害救助法の第3条において「(都道府県知事等の努力義務)都道府県知事又は救助実施市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない」と記載されている(※引用:「災害救助法」e-GOV法令検索様HPより)

3.〇 正しい。避難行動要支援者の個別確認の優先度が高い。なぜなら、B地区は高齢化率50%で独居高齢者も多いため。災害時には自力で避難できない人の安否確認・支援が最優先となる。

4.× 広域災害・救急医療情報システム(EMIS)の医療情報管理は、「保健師」ではなく、主に災害拠点病院を中心に行う。

・広域災害・救急医療情報システム(EMIS)とは、災害拠点病院をはじめとした医療機関、医療関係団体、消防機関、保健所、市町村等の間の情報ネットワーク化及び国、都道府県間との広域情報ネットワーク化を図り、災害時における被災地内、被災地外における医療機関の活動状況など、災害医療に関わる情報を収集・提供し被災地域での迅速かつ適切な医療・救護活動を支援することを目的としたシステムである(※引用:「広域災害・救急医療情報システム(EMIS)を活用した情報収集体制の強化について」厚生労働省HPより)。

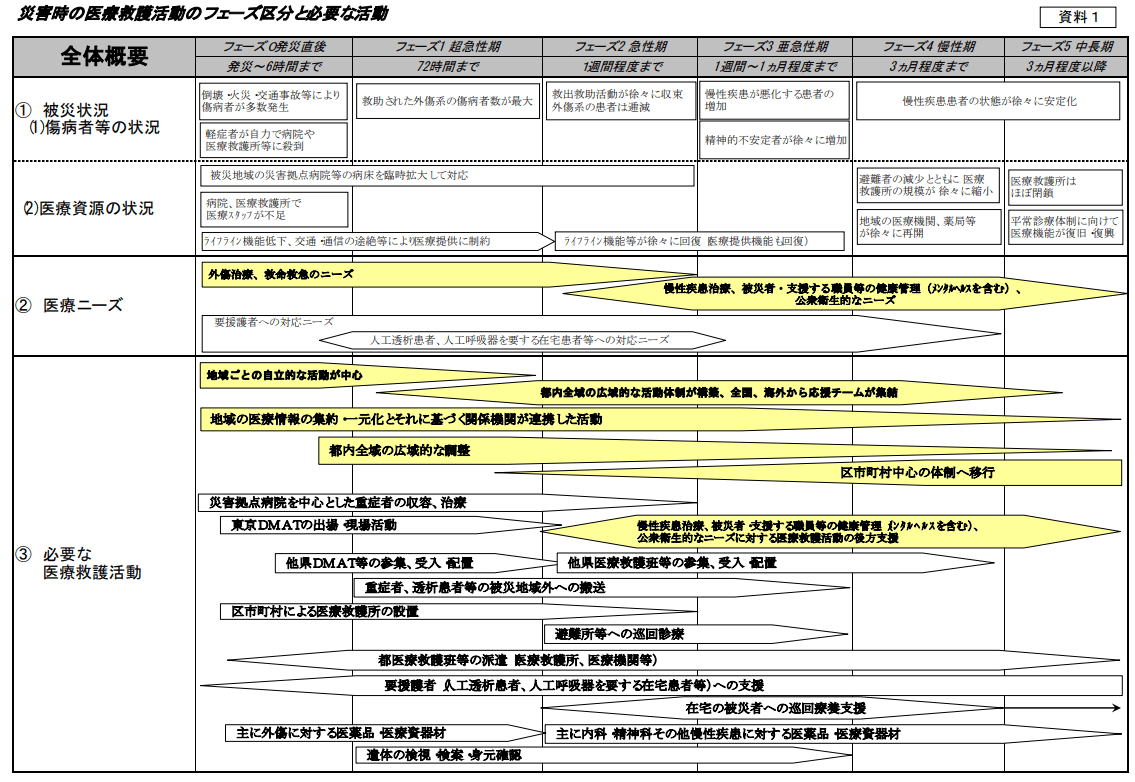

(※図引用:「災害時の医療救護活動のフェーズ区分と必要な活動」東京都保健医療局様HPより)

避難行動要支援者とは、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合、高齢者や障がいのある人など配慮が必要な人を「要配慮者」と言い、要配慮者のうち、自ら避難することが困難な人で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援が必要な人を「避難行動要支援者」という。避難行動要支援者名簿に登録する際に必要な情報には、名前や住所などの基本情報や病名だけでなく、要介護度、移動能力、医療機器の使用、治療薬などがある。

例えば…

①要介護認定3~5を受けている者

②身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する身体障害

者(心臓、じん臓機能障害のみで該当するものは除く)

③療育手帳Aを所持する知的障害者

④精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する者で単身世帯の者

⑤市の生活支援を受けている難病患者

⑥上記以外で自治会が支援の必要を認めた者

(参考:「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」内閣府HPより)

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ