この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

31 要保護児童対策地域協議会の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.設置は国の努力義務である。

2.協議する対象には非行児童を含まない。

3.子育て世代包括支援センターを運営する。

4.居住実態を把握できない児童の情報を共有する。

5.支援対象となる児童と保護者の状況確認に関する役割分担を行う。

解答4・5

解説

要保護児童対策地域協議会とは、子どもを守る地域ネットワークともいい、虐待や不登校など支援が必要な子どもを守るために、学校・福祉・医療・警察など関係機関が連携し、情報共有や支援方針を話し合う地域の協議機関である。『児童福祉法』で設置が規定され、地方公共団体が設置・運営する。

1.× 設置は、「国」ではなく地方自治体(都道府県、市町村、特別区など)の努力義務である。

・児童福祉法25条2「地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される要保護児童対策地域協議会を置くように努めなければならない。」と記載されている(※引用:「児童福祉法」e-GOV法令検索様HPより)。

2.× 協議する対象に、非行児童を「含む」。要対協の対象は「要保護児童」(虐待や養育困難がある子ども)や「要支援児童」(支援が必要な子ども)であり、その中に非行児童も含まれる。

・要保護児童とは、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のことをいう。

3.× 運営するのは、「子育て世代包括支援センター」ではなく地方自治体(都道府県、市町村、特別区など)が行う(※選択肢1参照)。

・子育て世代包括支援センターとは、母子保健法に基づき市町村が設置するもので、保健師等の専門スタッフが妊娠・出産・育児に関する様々な相談に対応し、必要に応じて支援プランの策定や地域の保健医療福祉の関係機関との連絡調整を行うなど、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を一体的に提供している。

4.〇 正しい。居住実態を把握できない児童の情報を共有する。なぜなら、要保護児童対策地域協議会の重要な機能の一つは、支援が必要な児童に関する情報を関係機関間で共有し、連携して適切な対応をとることであるため。

・これは、児童福祉法25条において、「児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること」と記載されている(※引用:「児童福祉法」e-GOV法令検索様HPより)。

5.〇 正しい。支援対象となる児童と保護者の状況確認に関する役割分担を行う。なぜなら、要保護児童等への適切な支援を図ることを目的として、多様な関係機関がそれぞれの専門性や立場から関わるため。誰がいつ、どのような方法で状況を確認するのか、具体的な役割分担を明確にすることが、効果的かつ抜け漏れのない支援につながる。

・根拠として、「第1章 要保護児童対策地域協議会とは(厚生労働省HPより)」において、「虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童の早期発見や適切な保護を図るためには、関係機関がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であるが、こうした多数の関係機関の円滑な連携・協力を確保するためには、運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にするなどの責任体制の明確化することが求められている」と記載されている。

32 検疫所の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.保健所に設置されている。

2.海外感染症情報の収集と提供を行う。

3.感染症サーベイランスの分析を行う。

4.国内に常在しない感染症の病原体が侵入することを防ぐ。

5.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づき業務を行う。

解答2・4

解説

検疫所とは、海外から感染症や病害虫などが持ち込まれたり、また持ち出されることを防ぐ「検疫」を行う機関である。厚生労働省が所管する、国の機関で検疫所の業務は、2本の柱(法律)に基づいている。①「検疫法」に基づいて、海外からの入国者に対する検疫や、感染症のまん延を防止するための港湾における衛生業務等を行うため、②「食品衛生法」に基づいて、海外からの輸入食品の監視・指導業務等を行うため、全国の主要な海港・空港に設置されている。(※参考:「厚生労働省 検疫所」厚生労働省HPより)

1.× 「保健所」ではなく海港・空港(厚生労働省の出先機関)に設置されている。なぜなら、検疫所は、海外からの感染症の侵入を防ぐ水際対策を行う国の機関であり、その設置場所は海外との玄関口となる主要な海港や空港と定められているため。

・保健所とは、精神保健福祉・健康・生活衛生など地域保健法に定められた14の事業(主に疾病予防・健康増進・環境衛生などの公衆衛生活動)を中心に行っている。保健所では保健師や精神保健福祉士、医師などが生活面や社会復帰について相談にのってくれる。都道府県、特別区、指定都市、中核市、『地域保健法施行令』で定める市に必置である。

2.〇 正しい。海外感染症情報の収集と提供を行う。なぜなら、検疫所は、情報収集・分析・情報提供、注意喚起を行うことで、感染症の国内への流入防止や早期対応に役立てることができるため。

3.× 感染症サーベイランスの分析は、保健所が行う。

・感染症サーベイランスとは、感染症の発生状況を調査・集計することにより、感染症の蔓延と予防に役立てるシステムのことである。

・感染症法(第12条及び第14条)に基づき、診断医療機関から保健所へ届出のあった情報について、保健所から都道府県庁、厚生労働省を結ぶオンラインシステ ムを活用して収集し、専門家による解析を行い、国民、医療関係者へ還元(提供・公開)することで、感染症に対する有効かつ的確な予防対策を図り、多様な感染症の発生・拡大を防止するものとなっている。患者の発生情報を統一的な手法で持続的に収集・分析し得られた情報を「疾病の予防と対策」のために迅速に還元するものである(参考:「サーベイランスについて」厚生労働省HPより)。

4.〇 正しい。国内に常在しない感染症の病原体が侵入することを防ぐ(※上の備考参照)。

・検疫所は、海外からの感染症の侵入を防ぐ水際対策を行う国の機関であり、その設置場所は海外との玄関口となる主要な海港や空港と定められている。

5.× 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉」ではなく、検疫法や食品衛生法に基づき業務を行う。検疫所の設置や検疫業務の実施に関する主たる法的根拠は「検疫法」である。また、輸入食品に関する検疫業務は「食品衛生法」にも基づいている。

・食品衛生法とは、日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するための日本の法律である。食品を提供するスーパーマーケットなどの小売店や、食事を提供する飲食店、食品に関わる添加物や容器包装を扱う企業など、食品業界の事業者全体が対象とされている。

33 毒素型の食中毒の原因となる菌はどれか。2つ選べ。

1.赤痢菌

2.サルモネラ菌

3.ボツリヌス菌

4.黄色ブドウ球菌

5.カンピロバクター

解答3・4

解説

食中毒とは、食中毒を起こすもととなる細菌やウイルス、有毒な物質がついた食べ物を食べることによって、下痢や腹痛、発熱、吐き気などの症状が出る病気のことである。①微生物(細菌、ウイルス等)によるもの、②化学物質によるもの、③自然毒によるもの及びその他に大別される。

【毒素型】毒素型細菌性食中毒、セレウス、黄色ブドウ球菌、ボツリヌス

1.× 赤痢菌は、感染型の食中毒の原因となる菌である。

・赤痢菌とは、細菌性赤痢の原因の菌で、腸管の粘膜に侵入して炎症を起こし、下痢や発熱、血便を引き起こす。

2.× サルモネラ菌は、感染型の食中毒の原因となる菌である。

・サルモネラ菌は、腸管内で増殖し、腸管上皮へ侵入して炎症を起こす。原因として、弁当類、生乳、生卵・肉類があげられる。潜伏期間は8~48時間で、38~40℃の発熱が3~5日続く。他の症状として、嘔吐(軽度)、腹痛(軽度)、下痢(中等度:ときに血便)、神経症状(なし)があげられる。

3.〇 正しい。ボツリヌス菌は、毒素型の食中毒の原因となる菌である。なぜなら、ボツリヌス菌は嫌気性菌で、芽胞を形成し、増殖過程で「ボツリヌストキシン(神経毒)」を産生するため。

・ボツリヌス菌は、土壌や水などの環境中に生息し、缶詰や瓶詰め真空パック食品で問題となることが多い。潜伏期間は12~36時間で、症状は眼症状、嚥下障害、四肢麻痺、呼吸筋麻痺・死亡などである。

4.〇 正しい。黄色ブドウ球菌は、毒素型の食中毒の原因となる菌である。なぜなら、黄色ブドウ球菌は、食品(特におにぎりや弁当など)に付着して増殖する際に、エンテロトキシンという毒素を産生するため。

・黄色ブドウ球菌とは、ヒトの皮膚に常在する細菌で弁当や握り飯が主な原因食品となる。潜伏期間は、1~6時間である。症状は、消化器症状(激しい悪心、嘔吐、下痢、腹痛)である。

5.× カンピロバクターは、感染型の食中毒の原因となる菌である。

・カンピロバクターとは、主に加熱不十分な鶏肉などを介して人の腸管に感染し、そこで菌自体が増殖して炎症を起こし、下痢、腹痛、発熱などの症状を引き起こす生肉・生乳が主な原因食品であり、鶏、牛、野鳥など多くの動物が保有する細菌である。潜伏期間は、2~7日である。症状は、腹痛を伴う下痢、発熱などである。

34 散布図から分かるのはどれか。2つ選べ。

1.相関

2.割合

3.中央値

4.年次推移

5.はずれ値

解答1・5

解説

散布図とは、2つの変数間の関連をみるために両分布を図に表したものであり、一方の変数を横座標に他方の変数を縦座標にとる。

1.〇 正しい。相関は、散布図から分かる。なぜなら、散布図の点の分布の傾向から、2変数間の「相関(正の相関・負の相関・相関なし)」を視覚的に把握できるため。

・相関とは、2つ以上の事柄の間に「一方が変わるともう一方も関連して変わる」関係のことである。例えば、気温が高いほどアイスの売上が増えるといった関係である。

2.× 割合を表すのは円グラフや帯グラフである。

・割合とは、全体の大きさに対して一部がどれくらいを占めているかを示すものである。例えば、クラス40人中10人が左利きなら、左利きの割合は10÷40=0.25(25%)となる。

3.× 中央値を示すのはヒストグラムや箱ひげ図である。

・中央値とは、データを小さい順に並べたときにちょうど真ん中に位置する値のことである。例えば、5人のテスト点数が50, 60, 70, 80, 100なら、中央の70点が中央値になる。平均値より極端な値の影響を受けにくい特徴がある。

4.× 年次推移を示すのは折れ線グラフである。

年次推移とは、ある数値や状況が年ごとにどのように変化してきたかを示すことである。売上や人口などを年度ごとに並べて比較することで、増加や減少の傾向を把握できる。

5.〇 正しい。はずれ値は、散布図から分かる。なぜなら、散布図では点の位置を一目で確認できるため。

・はずれ値とは、他の多くのデータと比べて極端に大きい、または小さい値のことである。例えば、クラスのテスト点がほとんど60~80点なのに、1人だけ0点や100点を取った場合、その点数ははずれ値と呼ばれる。

35 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に統合され廃止された法はどれか。2つ選べ。

1.後天性免疫不全症候群の予防に関する法律

2.トラホーム予防法

3.狂犬病予防法

4.結核予防法

5.らい予防法

解答1・4

解説

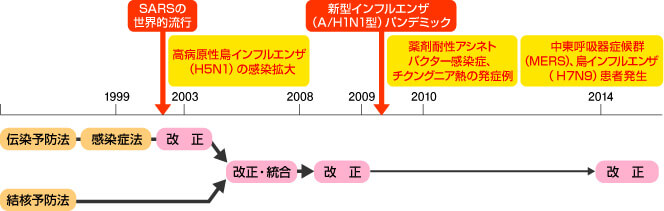

(※図引用「日本における感染症対策-感染症法-」大幸製品様HPより)

①後天性免疫不全症候群の予防に関する法律

②伝染病予防法

③性病予防法

④結核予防法

(※参考:「感染症法について」結核研究所様HPより)

1.〇 正しい。後天性免疫不全症候群の予防に関する法律は、感染症法に統合され廃止された法律である。

・後天性免疫不全症候群の予防に関する法律とは、HIV感染やエイズの広がりを防ぐために作られた日本の法律である。検査や治療を受けやすくし、患者の人権を守りつつ、正しい知識を広めることを目的としている。

2.× トラホーム予防法は、大正8年に公布され、昭和58年(1983年)に廃止された。

・トラホーム予防法とは、かつて日本で目の感染症である「トラホーム」の流行を防ぐために作られた法律である。学校での検診や治療を義務づけ、失明を防ぐことを目的とした。現在はトラホームがほぼなくなった。

・トラホームとは、伝染性慢性結膜炎のことである。病原体はクラジミアで、結膜の充血・肥厚、灰白色の頼粒の形成を来し、慢性化すると角膜の混濁、結膜の疲痕化、視力障害・慢性涙嚢炎などを引き起し、視力の低下や失明することがある。

3.× 狂犬病予防法は、昭和25年に公布され、現在も法律として機能している。

・狂犬病予防法とは、人や動物にうつる致死率の高い病気である狂犬病を防ぐために定められた日本の法律である。犬への予防接種や登録を義務づけ、発生を未然に防ぎ、人の安全を守ることを目的としている。

4.〇 正しい。結核予防法は、感染症法に統合され廃止された法律である。

・結核予防法とは、結核という肺などに病気を起こす感染症の広がりを防ぐために作られた法律である。住民健診や学校検診、患者の治療や入院を定め、早期発見と感染拡大の防止を目的としていたが、現在は廃止され感染症法に統合されている。

5.× らい予防法は、1953年に公布され、1996年に廃止された。

・らい予防法とは、ハンセン病の感染拡大を防ぐために戦前から存在した日本の法律である。しかし内容は、患者を強制的に隔離するなど差別的なもので、人権侵害につながった。

・らい病とは、ハンセン病とも呼ばれ、らい菌が体内に入り(感染)、引き起こされる(発症)病気である。痒みや痛みなどの自覚症状のない治りにくい皮疹で、白斑、紅斑、環状紅斑、結節など多彩である。成人の場合、日常生活の中で感染することはない。また感染したとしても発症は非常にまれである。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ