この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

1 一次予防はどれか。

1.がん検診

2.母子健康手帳の交付

3.退院後の勤務時間の短縮

4.糖尿病患者への栄養指導

解答2

解説

疾病の進行段階に対応した予防方法を一次予防、二次予防、三次予防と呼ぶ。

一次予防:「生活習慣を改善して健康を増進し、生活習慣病等を予防すること」

二次予防:「健康診査等による早期発見・早期治療」

三次予防:「疾病が発症した後、必要な治療を受け、機能の維持・回復を図ること」と定義している。(※健康日本21において)

1.× がん検診は、二次予防である。

・がん検診とは、がんの症状がない人々において、存在が知られていないがんを見つけようとする医学的検査である。がん検診は健康な人々に対して行うもので、健康増進法で規定されている。

2.〇 正しい。母子健康手帳の交付は、一次予防である。

・母子健康手帳とは、母子保健法に定められた市町村が交付する、妊娠、出産、育児の一貫した母子の健康状態を記録する手帳のことである。母子健康手帳の制度化は、母子保健法:昭和41年(1966年)である。

3.× 退院後の勤務時間の短縮は、三次予防である。なぜなら、退院後の勤務時間の短縮は、病気やケガで治療を受けた人が、職場復帰する際に、体への負担を軽減し、病気の再発や悪化を防ぎ、残った機能の維持・回復を図りながら社会復帰を支援する措置であるため。

4.× 糖尿病患者への栄養指導は、三次予防である。なぜなら、糖尿病患者への栄養指導は、すでに糖尿病と診断されている患者さんに対して行われるものでありため。目的は血糖コントロールを良好に保ち、病状の悪化を防ぎ、合併症(目、腎臓、神経などの障害)の発症を予防する。

2 公衆衛生看護の実践で用いられるPDCAサイクルの説明で正しいのはどれか。

1.公衆衛生看護活動の実践者が行う介入を可視化している。

2.継続的な業務の改善を促す取り組みに使用される。

3.コミュニティアセスメントの視点を示している。

4.医療の質を評価する指標である。

解答2

解説

PDCAサイクルは、計画(Plan)→実行(Do)→測定・評価(Check)→対策・改善(Action)というサイクルのことを指す。

1.× 公衆衛生看護活動の実践者が行う介入を「可視化している」ものではない。PDCAサイクルを繰り返すことによって、活動の質を継続的に改善していくための枠組みである。

2.〇 正しい。継続的な業務の改善を促す取り組みに使用される。なぜなら、PDCAは、サイクルとなっているため。これにより、一度きりではなく、継続的に業務や活動のプロセスを見直し、より良いものへと改善していくことができる。

3.× コミュニティアセスメントの視点を示しているのは、「コミュニティ・アズパートナーモデル」である。

・コミュニティアセスメントとは、地域社会をどのように捉え、どのような要素に着目して情報を収集・分析・評価するかという考え方や枠組みを指す。

・コミュニティ・アズパートナー・モデルとは、アンダーソンとマクファーレンによって開発されたプライマリヘルスケアに力点をおいた地域モデルである。つまり、地域(コミュニティ)を対象とした看護過程モデルである。地域アセスメントと活動プロセスの2要素から構成される。地域アセスメントでは、住民をコアに、地域を8つのサブシステムからなる1つの生物体ととらえて総合的に情報収集を行う。地域アセスメントでの情報収集、分析をもとに地域の看護診断を行い、地域の健康課題に対して計画立案、介入(実践)、評価をするという活動プロセスをたどる。このサイクルを繰り返し行う。サブシステムには、①物理的環境、②教育、③安全と交通、④政治と行政、⑤保健医療と社会福祉サービス、⑥コミュニケーション、⑦経済、⑧レクリエーションがある。

4.× 医療の質を評価する指標であるのは、「ドナベディアンモデル」である。

・PDCAサイクルは、質を改善していくための活動プロセスである。

・ドナベディアン・モデルとは、医療の質の3つの側面「ストラクチャー(構造)」、「プロセス(過程)」、「アウトカム(結果)」から評価できるとされているモデルのことである。例えば、「アウトカム」として患者満足度が低いという評価結果が出た場合、その原因を探り、改善策を計画・実行・評価・改善する、という場面でPDCAサイクルが活用される。つまり、PDCAはあくまで改善活動の「やり方」である。

コミュニティ・アズパートナーモデルとは、アンダーソンとマクファーレンによって開発されたプライマリヘルスケアに力点をおいた地域モデルである。つまり、地域(コミュニティ)を対象とした看護過程モデルである。地域アセスメントと活動プロセスの2要素から構成される。地域アセスメントでは、住民をコアに、地域を8つのサブシステムからなる1つの生物体ととらえて総合的に情報収集を行う。地域アセスメントでの情報収集、分析をもとに地域の看護診断を行い、地域の健康課題に対して計画立案、介入(実践)、評価をするという活動プロセスをたどる。このサイクルを繰り返し行う。サブシステムには、①物理的環境、②教育、③安全と交通、④政治と行政、⑤保健医療と社会福祉サービス、⑥コミュニケーション、⑧レクリエーションがある。

3 子どもの家庭内の事故を予防することは、フリードマン(Friedman,M.M.)が提唱した家族機能のどれか。

1.経済機能

2.情緒機能

3.生殖機能

4.ヘルスケア機能

解答4

解説

フリードマンが提唱する基本的な家族機能には、①情緒機能、②社会化と地位付与機能、③ヘルスケア機能、④生殖機能、⑤経済的機能の5つがある。

①情緒機能とは、家族がお互いに愛情や思いやりをもって支え合い、安心感や精神的な安定を得るための役割である。心の拠り所としての機能を果たす。

②社会化と地位付与機能とは、子どもに社会のルールや価値観を教え、社会の一員として成長させる役割である。また、家族を通じて社会的な立場や所属が与えられる。

③ヘルスケア機能とは、家族の健康を守るために、病気の予防や治療、事故防止、健康的な生活習慣の支援などを行う役割である。子どもの怪我予防なども含まれる。

④生殖機能とは、子どもを産み育て、次世代へと命と文化、価値観を受け継ぐ役割です。家族という単位が社会に継続していくために欠かせない機能である。

⑤経済的機能とは、家族が生活に必要なお金や物資(食料・住居・衣服など)を確保し、管理・分配する役割です。教育費や生活費の負担もこの機能に含まれる。

1.× 経済機能とは、家族が生活に必要なお金や物資(食料・住居・衣服など)を確保し、管理・分配する役割です。教育費や生活費の負担もこの機能に含まれる。

2.× 情緒機能とは、家族がお互いに愛情や思いやりをもって支え合い、安心感や精神的な安定を得るための役割である。心の拠り所としての機能を果たす。

3.× 生殖機能とは、子どもを産み育て、次世代へと命と文化、価値観を受け継ぐ役割です。家族という単位が社会に継続していくために欠かせない機能である。

4.〇 正しい。ヘルスケア機能は、子どもの家庭内の事故を予防することである。ヘルスケア機能とは、家族の健康を守るために、病気の予防や治療、事故防止、健康的な生活習慣の支援などを行う役割である。子どもの怪我予防なども含まれる。

小児看護において家族とは、子どもの成長・発達とともにみずからも発達する重要な集団であり、1つの援助対象である。家族看護研究者のフリードマン(Friedman,M.M.)は、1992年に家族を「家族とは、きずなを共有し、情緒的な親密さによって互いに結びついた、しかも、家族であると自覚している、2人以上の成員である」と定義している。この「家族」の定義によれば、婚姻という法的な手続きをとっていなくても、単身赴任によって互いの住まいが離れていても、ひとり親でも家族であるといえる。近年は、さらに多様な家族観や家族のあり方が認められるようになってきている。

(※引用:小児看護学 小児看護学概論 小児臨床看護総論 第14版)

4 Aさん(45歳、女性)は20歳代に統合失調症を発症し、入退院を繰り返してきた。2年前から通院を中断し、デイケアへの通所も休むようになった。半年ほど前から家の中で叫ぶなどの行動が続いているため、母親が保健師に電話で相談した。相談を受けた保健師が家庭訪問をしたが、父親が拒否したため室内に入れずAさんには会えなかった。

保健師の対応で適切なのはどれか。

1.母親の承諾を得て主治医に連絡する。

2.父親の気持ちが変わるまで支援を控える。

3.近隣住民にAさんの日頃の状況を確認する。

4.Aさんと母親が父親から離れられるようシェルターを紹介する。

解答1

解説

・Aさん(45歳、女性)

・20歳代:統合失調症、入退院を繰り返す。

・2年前:通院中断、デイケアへの通所も休む。

・半年前:家の中で叫ぶなどの行動が続く。

・母親:保健師に電話で相談。

・保健師の家庭訪問:父親が拒否したため室内に入れずAさんには会えなかった。

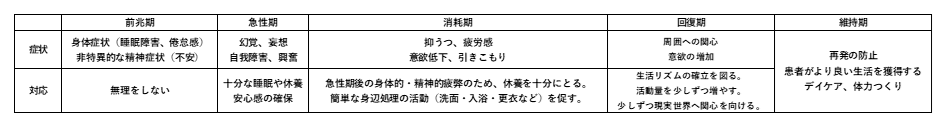

→Aさんは、統合失調症の維持期であったが、通院中断により現在は急性期の症状が再燃している。下の表から、どの対応の優先度が高いか考えていこう。治療の再開が急務であり、主治医との連携を図ることが求められる。

1.〇 正しい。母親の承諾を得て主治医に連絡する。なぜなら、Aさんは統合失調症の治療を中断しており、「家の中で叫ぶ」という行動は症状の再燃や悪化を示唆しているため。放置すればさらに状態が悪くなる可能性があるため、早期の医療介入(治療再開)が必要である。

2.× 父親の気持ちが変わるまで支援を控える優先度は低い。なぜなら、治療の再開が急務であるため。今回の場合、父親が拒否した場合でも、母親が保健師に電話で相談し、協力を求めている。母親との電話連絡を継続して状況を確認したり、父親に再度接触を試みたり、他の関係機関(相談支援事業所など)と連携したりするなど、できる支援を続けるべきである。

3.× 近隣住民にAさんの日頃の状況を確認する優先度は低い。なぜなら、Aさんの日頃の状況は母親にも聴取可能であるため。また、近隣住民からの情報が必ずしも正確とは限らない。近隣への聞き込みは、家族に関するデリケートな情報を外部に漏らすことになり、家族との信頼関係を損なう可能性もある。

4.× Aさんと母親が父親から離れられるようシェルターを紹介する優先度は低い。なぜなら、父親が家庭内で暴力を振るっているなどの明確な情報がないため。ただし、今後のAさんのためにも、保健師の家庭訪問の際に、父親が拒否した理由を明らかにする必要はある。なぜなら、現時点で「父親による暴力(DV)や虐待がある」という情報は示されていないため。父親が訪問を拒否した理由は、Aさんの病気に対する無理解、世間体、突然の訪問への戸惑いなど、様々な可能性が考えられる。シェルターは、主に緊急避難が必要な場合に利用される施設であり、今回の情報だけで紹介するのは時期尚早である。

統合失調症とは、幻覚・妄想・まとまりのない発語および行動・感情の平板化・認知障害ならびに職業的および社会的機能障害を特徴とする。原因は不明であるが、遺伝的および環境的要因を示唆する強固なエビデンスがある。好発年齢は、青年期に始まる。治療は薬物療法・認知療法・心理社会的リハビリテーションを行う。早期発見および早期治療が長期的機能の改善につながる。統合失調症患者の約80%は、生涯のある時点で、1回以上うつ病のエピソードを経験する。統合失調症患者の約5~6%が自殺し,約20%で自殺企図がみられる。したがって、うつ症状にも配慮して、工程がはっきりしたものや安全で受け身的で非競争的なものであるリハビリを提供する必要がある。(※参考:「統合失調症」MSDマニュアル様HPより)

5 健康な地域づくりの基盤である公衆衛生の説明で正しいのはどれか。

1.経済効率を優先して実施される。

2.根拠となるのは健康増進法である。

3.地域社会の組織的な努カを通じて行われる。

4.個人のセルフケア能力の開発が施策の主軸である。

解答3

解説

アメリカのウィンスローは、「公衆衛生とは、環境衛生の改善、伝染病の予防、個人衛生の原則についての教育、疾病の早期診断と治療を行うことのできる医療と看護サービスの組織化、および地域社会のすべての人に健康を保持できる適切な生活水準を保障する社会制度の発展のために、共同社会の組織的な努力を通じて疾病を予防し、寿命を延長し肉体的・精神的健康と能率の増進をはかる科学であり、技術である。その恩恵により、すべての市民が健康と長寿という生まれながらの権利を実現できる」としている。

(※引用:「チャールズ・ウィンズローの公衆衛生の定義について」京都産業大学様HPより)

1.× 経済効率を優先して実施されるものではない。公衆衛生の根本的な目的は、地域住民全体の健康を守り、向上させることである。

2.× 根拠となるのは、「健康増進法」ではなく地域保健法である。地域保健法1条には「この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他、地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もつて地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする」と記載されている(※引用:「地域保健法」e-GOV法令検索様HPより)

・地域保健法とは、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的として制定された法律である。

・健康増進法とは、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律である。

3.〇 正しい。地域社会の組織的な努カを通じて行われる(上の赤文字参照)。

・公衆衛生の定義(特にウィンスローの定義)にあるように、個人の努力だけでは解決できない健康課題に対して、地域社会全体が組織的に協力して取り組むことによって、住民全体の健康水準を向上させることを目指す活動である。行政、医療機関、地域組織、住民などが連携・協力することが不可欠である。

4.× 施策の主軸は、「個人のセルフケア能力の開発」だけではなく「地域社会のすべての人に健康を保持できる適切な生活水準」まで対象となる。公衆衛生は、個人の健康意識を高め、セルフケア能力(自ら健康を管理する力)を向上させるための働きかけ(健康教育など)も行うが、それと同時に、人々が健康的な生活を送りやすい社会環境を整備することも非常に重視する。個人の努力だけに頼るのではなく、社会全体で健康を支える仕組みを作ることが公衆衛生の大きな役割となる。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ