この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み39~41の問いに答えよ。

人口5万人のA市は中心地にマンションが増え、山間部は古い日本家屋が立ち並んでいる。高齢者人口割合は33%で、今後も増加すると見込まれている。要介護状態となる者の割合が年々増加しており、他市に比べても高いことから、保健師は、A市の高齢者の実態を明らかにした上で、新たな介護予防事業を検討することにした。

41 聞き取り調査の結果を踏まえ、介護予防事業の実施に向けて地域ケア会議を開催することにした。

地域の実態の共有を行う会議の参加者で優先度が高いのはどれか。

1.民生委員

2.A市医師会の会長

3.A市の管理栄養士

4.病院の理学療法士

解答1

解説

・人口5万人のA市:

・高齢者人口割合(33%)、要介護状態となる者の割合:年々増加

・A市の高齢者の実態を明らかにした上で、新たな介護予防事業を検討する。

・「骨折」の割合が高い。

・65歳以上の高齢者に聞き取り調査を行い、介護予防事業の実施に向けて地域ケア会議を開催する。

→地域ケア会議とは、介護保険法第115条の48で定義され、地域包括支援センターまたは市町村が主催し、設置・運営する「行政職員をはじめ、地域の関係者から構成される会議」のことである。多職種の専門職の協働の下で、①高齢者個人に対する支援の充実と、②それを支える社会基盤の整備を同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法として市町村や地域包括支援センターが開催する会議体である。

1.〇 正しい。民生委員は、地域の実態の共有を行う会議の参加者で優先度が高い。なぜなら、民生委員は地域住民の日常生活に詳しく、高齢者が生活する場や地域の実態を最も具体的かつ身近に把握しているため。したがって、実態把握と予防対策の具体化に貢献できる可能性が高い。

・民生委員とは、日本独自の制度化されたボランティアである。地域社会の福祉の増進図っている。任期は3年で都道府県知事の推薦を受けて厚生労働大臣に委嘱されたものである。市町村の各地区に配置され、①住民の生活状況の把握、②関係機関との連携、③援助を要するものヘの相談援助を主な役割とする。根拠法令は「民生委員法」で給与の支給はない。

2.× A市医師会の会長より優先されるものが他にある。なぜなら、一般的な医療の立場からの助言はできるが、地域の個別課題や生活状況を詳しくは知らないことが多いため。

・日本医師会とは、47都道府県医師会の会員をもって組織する学術専門団体で「医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進すること」を目的に、医師の生涯研修に関する事項、地域医療の推進発展に関する事項、保険医療の充実に関する事項など、さまざまな活動・提言を行っている。

3.× A市の管理栄養士より優先されるものが他にある。なぜなら、一般的な栄養・食事の立場からの助言はできるが、地域の個別課題や生活状況を詳しくは知らないことが多いため。

・管理栄養士とは、労働大臣の免許を受けた国家資格で、病気を患っている人から健康な人まで一人ひとりに合わせて専門的な知識と技術をもって栄養指導や栄養管理を行う職種である。

4.× 病院の理学療法士より優先されるものが他にある。なぜなら、転倒後のリハビリなどには専門的知見を持つが、地域の個別課題や生活状況を詳しくは知らないことが多いため。

・理学療法士とは、医師の指示のもとに治療体操や運動・マッサージ・電気刺激・温熱などの物理的手段を用いて、運動機能の回復を目的とした治療法・物理療法(理学療法)を行う専門職である。つまり、関節可動域や筋力の向上などが役割である。

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

Aさん(56歳、女性、無職)は1年前に職を失ってから飲酒量が増え、半年前には多量飲酒で意識消失し大学病院に救急搬送され、アルコール依存症が疑われたが、治療にはつながらなかった。警察署から、B町の保健師に「B町に住むAさんが泥酔して公園で寝ていたところを保護している。保護したのはこの半年で3回目だ。Aさんは1人暮らしだが、B町に姉のCさんがいるので、Cさんに迎えに来てもらっていた。今回はCさんに連絡がとれないので、保健師の支援をお願いできないか。保健師に連絡することは本人が同意している」と連絡があった。保健師は、住民基本台帳でAさんとCさんがB町に居住していることを確認した。

42 保健師は上司に報告および相談し、警察署にAさんを迎えに行き、Aさんの自宅で面接することになった。

この面接の際に把握する情報で優先度が高いのはどれか。

1.今回の飲酒の理由

2.自宅の整理整頓の状況

3.AさんとCさんの関係性

4.かかりつけの医師の有無

解答4

解説

・Aさん(56歳、女性、無職)

・半年前:多量飲酒で意識消失し大学病院に救急搬送される。

・アルコール依存症が疑われたが、治療にはつながらなかった。

・警察署から、B町の保健師に「B町に住むAさんが泥酔して公園で寝ていたところを保護している。保護したのはこの半年で3回目だ。Aさんは1人暮らしだが、B町に姉のCさんがいるので、Cさんに迎えに来てもらっていた。今回はCさんに連絡がとれないので、保健師の支援をお願いできないか。保健師に連絡することは本人が同意している」と連絡があった。

・保健師:住民基本台帳でAさんとCさんがB町に居住していることを確認した。

・警察署にAさんを迎えに行き、Aさんの自宅で面接する。

→ほかの選択肢の消去できる理由を考えられるようにしよう。

1.× 今回の飲酒の理由より優先されるものが他にある。なぜなら、本症例の飲酒の理由は「仕事を失ったストレス(無職)」といった背景はすでに明らかであり、保護されている回数は、半年で3回にも及んでいることから、今回の飲酒の理由を深掘りしても具体的な支援計画につながりにくいと考えられるため。

2.× 自宅の整理整頓の状況より優先されるものが他にある。なぜなら、必ずしも、自宅の整理整頓の状況が、緊急時における本人の安全確保や健康問題への具体的対応策としてつながるとはいえないため。また、アルコール依存症の疑いのあるAさん(56歳、女性、無職)であることからも、多少の部屋の煩雑さは認められるものとして予想できる。

3.× AさんとCさんの関係性より優先されるものが他にある。なぜなら、AさんとCさんの関係性が良好でも悪化していても、現在Aさん自身が抱えているアルコール依存症の医療的対応や緊急性に直結しないため。

4.〇 正しい。かかりつけの医師の有無は、面接の際に把握する情報で優先度が高い。なぜなら、アルコール依存症の疑いで治療には至らなかったとはいえ、本症例の保護されている回数は、半年で3回にも及んでおり、なんらかの医療的対応は必要と考えられるため。かかりつけ医の有無を確認することで、現在の健康状態の把握、既存の医療との連携、緊急時の医療的支援体制を迅速に整えることが可能になる。

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

Aさん(56歳、女性、無職)は1年前に職を失ってから飲酒量が増え、半年前には多量飲酒で意識消失し大学病院に救急搬送され、アルコール依存症が疑われたが、治療にはつながらなかった。警察署から、B町の保健師に「B町に住むAさんが泥酔して公園で寝ていたところを保護している。保護したのはこの半年で3回目だ。Aさんは1人暮らしだが、B町に姉のCさんがいるので、Cさんに迎えに来てもらっていた。今回はCさんに連絡がとれないので、保健師の支援をお願いできないか。保健師に連絡することは本人が同意している」と連絡があった。保健師は、住民基本台帳でAさんとCさんがB町に居住していることを確認した。

43 保健師が翌日に再度訪問すると、Aさんは「お酒をやめられず、どうしていいかわからない」と話したため、Aさんはアルコール依存症の治療プログラムを受ける目的で入院した。退院が近づき、Aさん、Cさん、医師、受持ち看護師、保健師でカンファレンスを行った。Aさんは「1人暮らしで、誰とも話さずに家でじっとしているとお酒を飲んでしまいそう」と話した。

この状況でAさんに勧められる可能性が高いのはどれか。

1.運動教室への参加

2.自助グループへの参加

3.就労に向けたハローワークの利用

4.地域のボランティア活動への参加

解答2

解説

・Aさん(56歳、女性、無職、1人暮らし)

・Aさん「お酒をやめられず、どうしていいかわからない」と話した。

・Aさんはアルコール依存症の治療プログラムを受ける目的で入院した。

・退院が近づき、Aさん、Cさん、医師、受持ち看護師、保健師でカンファレンスを行った。

・Aさんは「1人暮らしで、誰とも話さずに家でじっとしているとお酒を飲んでしまいそう」と話した。

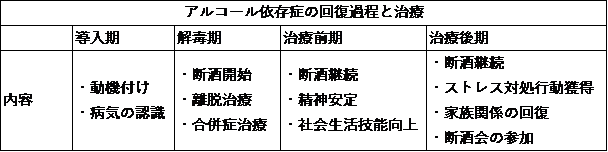

→アルコール依存症とは、少量の飲酒でも、自分の意志では止めることができず、連続飲酒状態のことである。常にアルコールに酔った状態でないとすまなくなり、飲み始めると自分の意志で止めることができない状態である。

1.× 運動教室への参加より優先されるものが他にある。なぜなら、運動教室とアルコール依存症の治療との関連性は低いため。

・地域運動教室とは、地域住民が参加して行う体操やストレッチなどの運動教室である。健康寿命の延伸や、認知症予防、安否確認などが目的としてあげられる。

2.〇 正しい。自助グループへの参加は、Aさんに勧められる可能性が高い。なぜなら、アルコール依存症の集団精神療法では、自己の飲酒問題を認め、断酒の継続を行うことが治療上極めて有効であるため。自助グループ(セルフヘルプグループ、当事者グループ)に、同じ問題や悩みを抱える者同士が集まり、自分の苦しみを訴えたり、仲間の体験談を聞いたりすることで問題を乗り越える力を養っていく。断酒継続のための自助グループ(当事者グループ)としてよく知られているものに、断酒会とAA(Alcoholics Anonymous:アルコール依存症者匿名の会)がある。断酒会は日本独自のもので、参加者は実名を名乗り、家族の参加も可能である。AAはアメリカで始まり、世界各地にある。匿名で参加し、家族は原則として同席しない。

3.× 就労に向けたハローワークの利用より優先されるものが他にある。なぜなら、現時点では本症例から、就労の希望は聞かれないため。Aさんは「1人暮らしで、誰とも話さずに家でじっとしているとお酒を飲んでしまいそう」と話していることから、アルコール依存症の再発予防に重点が置かれる。

・ハローワークとは、就職困難者の支援など地域の総合的雇用サービス機関であり主な業務として、①職業相談、②職業紹介、③求人確保、④事業主に対する助言・窓口業務、⑤就職後の障害者に対する助言・指導などがあげられる。公共職業安定所ともいわれる。

4.× 地域のボランティア活動への参加より優先されるものが他にある。なぜなら、ボランティア活動とアルコール依存症の治療との関連性は低いため。ただし、地域のボランティア活動は、社会参加や孤独感の軽減には有効である。

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

Aさん(56歳、女性、無職)は1年前に職を失ってから飲酒量が増え、半年前には多量飲酒で意識消失し大学病院に救急搬送され、アルコール依存症が疑われたが、治療にはつながらなかった。警察署から、B町の保健師に「B町に住むAさんが泥酔して公園で寝ていたところを保護している。保護したのはこの半年で3回目だ。Aさんは1人暮らしだが、B町に姉のCさんがいるので、Cさんに迎えに来てもらっていた。今回はCさんに連絡がとれないので、保健師の支援をお願いできないか。保健師に連絡することは本人が同意している」と連絡があった。保健師は、住民基本台帳でAさんとCさんがB町に居住していることを確認した。

44 退院後2週、保健師はAさんの受診継続や断酒状況を確認するため、Aさんの自宅を訪問した。その際、Cさんからも話を聞くため、同席を依頼した。Cさんは「妹は通院していますが飲酒は続いています。お金に困っているのにお酒を飲むのをやめられず、妹もつらいようで、私がアルコール度数の低いお酒を買って届けています」と話した。

保健師のCさんへの助言で適切なのはどれか。

1.「Aさんの趣味を探しましょう」

2.「同居してAさんが飲酒しないよう見守りましょう」

3.「Aさんにお金がないという現実に向き合ってもらいましょう」

4.「Aさんの飲酒に関する困りごとを代わりに解決しないようにしましょう」

解答4

解説

・Aさん(56歳、女性、無職、1人暮らし)

・Aさんはアルコール依存症の治療プログラムを受ける目的で入院した。

・退院時Aさん「1人暮らしで、誰とも話さずに家でじっとしているとお酒を飲んでしまいそう」と。

・退院後2週:Aさんの自宅を訪問(Cさんにも同席)。

・Cさん「妹は通院していますが飲酒は続いています。お金に困っているのにお酒を飲むのをやめられず、妹もつらいようで、私がアルコール度数の低いお酒を買って届けています」と話した。

→Cさんがイネイブラーとなっていることに配慮しよう。

1.× 「Aさんの趣味を探しましょう」と伝える必要はない。なぜなら、アルコール依存に対する対応として不十分であるため。飲酒に対する根本的な解決や飲酒行動の改善には繋がりにくい。

2.× 「同居してAさんが飲酒しないよう見守りましょう」と伝える必要はない。なぜなら、Cさん自身が「アルコール度数の低いお酒を買って届けています」と話しているため。同居しても、飲酒に対する根本的な解決や飲酒行動の改善には繋がりにくく、また、Cさんの監視されることがかえってAさんにストレスとなり、関係性悪化や隠れて飲酒するなど逆効果を生む可能性がある。

3.× 「Aさんにお金がないという現実に向き合ってもらいましょう」と伝える必要はない。なぜなら、アルコール依存症とは、少量の飲酒でも、自分の意志では止めることができず、連続飲酒状態のことである。金銭的な問題と向き合っても、禁酒ができるようなものでもない。

4.〇 正しい。「Aさんの飲酒に関する困りごとを代わりに解決しないようにしましょう」と保健師のCさんへの助言する。なぜなら、家族が依存症患者の問題を代わりに解決する行動(イネイブリング)は、本人の依存行動をかえって助長し、回復の機会を奪うことになるため。ここの「Aさんの飲酒に関する困りごと」とは、例えば、「金銭的に困っているのに、お酒を購入して届けてあげる」ことである。本人が問題と向き合い解決を目指すように支援しよう。

・アルコール依存症は、イネイブラー(enabler)の存在によって本人の飲酒の状況が維持されることが多い。イネイブラー(enabler)とは、嗜癖その他の問題行動を陰で助長している身近な人のことを指す。「世話焼き人」などと訳されることが多い。アルコール依存症は、イネイブラー(enabler)である家族と患者との共依存が問題となる疾患である。アルコール依存症者が飲み続けることを可能にする(周囲の人の)行為を「イネイブリング(enabling)」、それをしてしまう人(後援者)のことを「イネイブラー(enabler)」という。責任の肩代わりをすると本人が感じるべき後悔や痛みを軽減してしまうため、本人は嫌な思いをせずに済む。その結果、「喉元過ぎれば」で、飲み続けることを可能にしてしまう悪循環になる。家族、友人、同僚、上司など、本人のことを大切に思っている人ほど「イネイブラー(enabler)」になりやすい。そのため、アルコール依存症の家族がイネイブラーにならないように、セルフヘルプグループや家族会に参加し、アルコール依存症を正しく理解できるよう支援することが重要となる。

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

Aさん(15歳、男子、中学3年生)はこれまで保健室に来室することがなかったが、今週に入り「お腹が痛い」「頭が痛い」と訴えて2回来室した。来室すると養護教諭が促すまで教室に戻ることがない。

45 Aさんが来室したときの養護教諭の対応で優先度が高いのはどれか。

1.早退を勧める。

2.医療機関への受診を勧める。

3.身体的な症状の問診をする。

4.保健室は長時間利用できないことを説明する。

解答3

解説

・Aさん(15歳、男子、中学3年生)

・これまで保健室に来室することがなかった。

・今週に入り「お腹が痛い」「頭が痛い」と訴えて2回来室した。

・来室すると養護教諭が促すまで教室に戻ることがない。

→ほかの選択肢が優先されない理由も考えられるようにしよう。

1.× 早退を勧める優先度は低い。なぜなら、早退させるだけでは問題の根本的な原因を把握できないため。もしかしたら、いじめの可能性もあり、早退がより学校に来づらくなるなど、登校意欲を低下させる可能性がある。

2.× 医療機関への受診を勧める優先度は低い。なぜなら、まずは養護教諭が症状の原因を学校内でしっかり把握した上で判断すべきであるため。もしかしたら、精神的な疾患である場合、いきなり医療機関に紹介しても心理的負担が大きく、問題の本質が見えにくくなることがある。

3.〇 正しい。身体的な症状の問診をする。なぜなら、まず養護教諭が症状について丁寧に問診し、症状の性質(身体的か心理的か)を明確にすることで、その後の適切な対応や支援方法を判断できるため。いつ痛みが起きるか、どんな時に症状が強くなるかなどの情報を得ることで、精神的ストレスや学校生活の問題などの背後要因が見えることがある。

4.× 保健室は長時間利用できないことを説明する優先度は低い。なぜなら、Aさんの精神的な逃げ場を奪い、かえって心理的圧迫感を与えてしまう可能性があるため。また、本当に具合が悪い場合、休むこともできなくなってしまう。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ