この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み36~38の問いに答えよ。

Aさん(48歳、女性)の特定健康診査の結果は、身長160.5cm、体重76.8kg、BMI30、腹囲93cm、血圧135/85mmHg、空腹時血糖95mg/dL、HDLコレステロール38mg/dL、中性脂肪200mg/dLであり、喫煙歴はない。保健師は特定健康診査の結果に基づき「生活習慣について一緒に見直しましょう」と電話連絡をした。当初、Aさんは「今のところ生活習慣を変えるつもりはない」と言っていたが、保健師の働きかけで初回面接を受けることになった。

36 保健師は変化ステージ理論を用いて初回面接を実施した。

Aさんから得る情報で優先度が高いのはどれか。

1.食事の好み

2.1日の運動量

3.過去10年間の体重

4.現在の自分の健康状態に対する認識

解答4

解説

・Aさん(48歳、女性、喫煙歴なし)

・特定健康診査の結果:身長160.5cm、体重76.8kg、BMI30、腹囲93cm、血圧135/85mmHg、空腹時血糖95mg/dL、HDLコレステロール38mg/dL、中性脂肪200mg/dL。

・保健師「生活習慣について一緒に見直しましょう」と電話連絡をした。

・当初、Aさんは「今のところ生活習慣を変えるつもりはない」と言っていた。

・保健師の働きかけで初回面接を受けることになった。

→変化ステージ理論の概要を覚えておこう。

1.× 食事の好みの優先度は低い。なぜなら、変化ステージ理論において最初に重要となるのは、本人が行動を変える必要性を認識することであり、単なる好みの情報では行動変容につながりにくいため。

2.× 1日の運動量より優先されるものが他にある。なぜなら、Aさんは「今のところ生活習慣を変えるつもりはない」と言っており、運動の話題から、Aさんに運動に対する抵抗感をさらに与える可能性があるため。運動量の情報は重要であるが、変化ステージ理論の初回面接では、行動の変容段階(本人の認識)の把握が最優先となる。

3.× 過去10年間の体重より優先されるものが他にある。なぜなら、Aさんは「今のところ生活習慣を変えるつもりはない」と言っていることから、体重の推移から行動の変容を促せる可能性は低いため。

4.〇 正しい。現在の自分の健康状態に対する認識は、Aさんから得る情報で優先度が高い。「体重や血液検査結果について、自分はどのように感じているか」などの主観的な健康への認識が最初の面接で重要になる。

次の文を読み36~38の問いに答えよ。

Aさん(48歳、女性)の特定健康診査の結果は、身長160.5cm、体重76.8kg、BMI30、腹囲93cm、血圧135/85mmHg、空腹時血糖95mg/dL、HDLコレステロール38mg/dL、中性脂肪200mg/dLであり、喫煙歴はない。保健師は特定健康診査の結果に基づき「生活習慣について一緒に見直しましょう」と電話連絡をした。当初、Aさんは「今のところ生活習慣を変えるつもりはない」と言っていたが、保健師の働きかけで初回面接を受けることになった。

37 3か月後のAさんとの評価面接において、体重74kg、腹囲90cmに減少していた。Aさんは「初回面接から間食はしないようにしているし、ご飯は小さなお茶碗に変えて1杯だけに減らしている。しかし、7,000歩を毎日歩くことはできず体重は目標達成に至っていない」と話した。

変化ステージ理論における現在のAさんのステージはどれか。

1.関心期

2.準備期

3.実行期

4.維持期

解答3

解説

・Aさん(48歳、女性、喫煙歴なし)

・特定健康診査の結果:身長160.5cm、体重76.8kg、BMI30、腹囲93cm、血圧135/85mmHg、空腹時血糖95mg/dL、HDLコレステロール38mg/dL、中性脂肪200mg/dL。

・3か月後:体重74kg、腹囲90cmに減少。

・なるべく初回面接から間食なし、ご飯は小さなお茶碗に変えて1杯だけに減らしている。

・7,000歩を毎日歩くことはできず、体重は目標達成に至っていない。

→変化ステージ理論(行動変容ステージモデル)とは、人の健康行動の変容や維持について示された理論である。1980年代前半に禁煙の研究から導かれたモデルである。

1.× 関心期は、行動変容を考えているが実行していない時期である。例えば、「生活習慣を変えたいが、まだ何もしていない」という状態である。

2.× 準備期は、すぐ始める意思がある時期もしくは独自の方法でも何かしら行っている時期である。例えば、「来週から歩く習慣を始めようと計画を立てている」という状態である。

3.〇 正しい。実行期は、変化ステージ理論における現在のAさんのステージである。なぜなら、Aさんは実際に間食を控え、食事量を減らすといった具体的な行動を始めているため。実行期とは、望ましい行動を起こした時期である。例えば、「食生活や運動習慣を実際に変え始め、継続している状態」である。

4.× 維持期は、6か月以上行動を継続している時期である。Aさんは、まだ3か月目である。

次の文を読み36~38の問いに答えよ。

Aさん(48歳、女性)の特定健康診査の結果は、身長160.5cm、体重76.8kg、BMI30、腹囲93cm、血圧135/85mmHg、空腹時血糖95mg/dL、HDLコレステロール38mg/dL、中性脂肪200mg/dLであり、喫煙歴はない。保健師は特定健康診査の結果に基づき「生活習慣について一緒に見直しましょう」と電話連絡をした。当初、Aさんは「今のところ生活習慣を変えるつもりはない」と言っていたが、保健師の働きかけで初回面接を受けることになった。

38 面接後、Aさんは「これからも続けられるか不安だ」と話した。そこでAさんのこれまでの努力を承認し、継続の重要性を伝え「継続できたら1か月ごとに自分にご褒美をあげるのはどうですか」と提案した。

このときのAさんに対する保健師の働きかけはどれか。

1.意識の高揚

2.環境の再評価

3.強化マネジメント

4.刺激コントロール

解答3

解説

・Aさん(48歳、女性、喫煙歴なし)

・特定健康診査の結果:身長160.5cm、体重76.8kg、BMI30、腹囲93cm、血圧135/85mmHg、空腹時血糖95mg/dL、HDLコレステロール38mg/dL、中性脂肪200mg/dL。

・3か月後:体重74kg、腹囲90cmに減少。

・面接後、Aさんは「これからも続けられるか不安だ」と話した。

・そこでAさんのこれまでの努力を承認し、継続の重要性を伝え「継続できたら1か月ごとに自分にご褒美をあげるのはどうですか」と提案した。

1.× 意識の高揚とは、行動の変化を促すような情報に触れ気づきを得ることで行動変容への関心をもつことである。歓喜・期待などや軽度の中枢興奮薬の影響で精神的活動性が高まった、ほぼ生理的な興奮状態を「高揚」という。例えば、タバコを吸わなくなってから「イライラしにくくなったきがするな」と気づきを得ることで、行動がさらに変わっていくことである。

2.× 環境の再評価とは、自分の行動変容が周囲の環境に与える影響を認識させる働きかけである。行動変容によって、環境にどんな恩恵があったのかを評価(自己再評価)する。例えば、「健康的な食生活が家族の健康にも良い影響を与える」と本人に認識させることである。

3.〇 正しい。強化マネジメントは、このときのAさんに対する保健師の働きかけで優先される。強化マネジメントとは、望ましい行動が継続できるよう、自分自身に報酬やご褒美を設定し、行動を強化する方法である。例えば、設問文のように「1か月頑張ったら欲しかったものを買う」など自己報酬を設定することが該当する。

4.× 刺激コントロールとは、望ましくない行動を引き起こす刺激を避け、望ましい行動が起こりやすい環境を整える方法である。例えば、間食を防ぐため、お菓子を自宅に置かない、運動習慣のために歩きやすい靴を用意することなどが該当する。

次の文を読み39~41の問いに答えよ。

人口5万人のA市は中心地にマンションが増え、山間部は古い日本家屋が立ち並んでいる。高齢者人口割合は33%で、今後も増加すると見込まれている。要介護状態となる者の割合が年々増加しており、他市に比べても高いことから、保健師は、A市の高齢者の実態を明らかにした上で、新たな介護予防事業を検討することにした。

39 新たな介護予防事業を検討するために収集する情報で最も適切なのはどれか。

1.特定健康診査の結果

2.介護サービス施設・事業所調査の結果

3.要介護認定者の介護サービスの利用状況

4.基本チェックリストによる生活機能評価の結果

解答4

解説

・人口5万人のA市:中心地にマンションが増え、山間部は古い日本家屋が立ち並んでいる。

・高齢者人口割合:33%、今後も増加すると見込まれている。

・要介護状態となる者の割合:年々増加しており、他市に比べても高い。

・A市の高齢者の実態を明らかにした上で、新たな介護予防事業を検討する。

→それぞれの選択肢の結果の意味を理解しておこう。

1.× 特定健康診査の結果より優先されるものが他にある。なぜなら、特定健康診査は、主に生活習慣病の予防を目的としたものであり、高齢者の介護予防に必要な情報としては不十分であるため。

・特定健康診査とは、40~74歳までの医療保険加入者を対象に実施されるものである。特定健診で行う検査は、主に①身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)、②血中脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)、③肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)、④血糖検査(空腹時血糖・HbA1c)、⑤尿検査(尿糖・尿蛋白)などである。特定健康診査を経て、特定保健指導を実施する流れとなる。

2.× 介護サービス施設・事業所調査の結果より優先されるものが他にある。なぜなら、介護サービス施設・事業所調査は、施設の状況やサービス提供能力を把握するもので、高齢者個人の介護予防ニーズの把握には適していないため。

3.× 要介護認定者の介護サービスの利用状況より優先されるものが他にある。なぜなら、既に介護サービスを利用している要介護認定者に限定した情報であるため。したがって、予防のための未然の対策や広い範囲の対象者の実態把握が不足する可能性が高い。

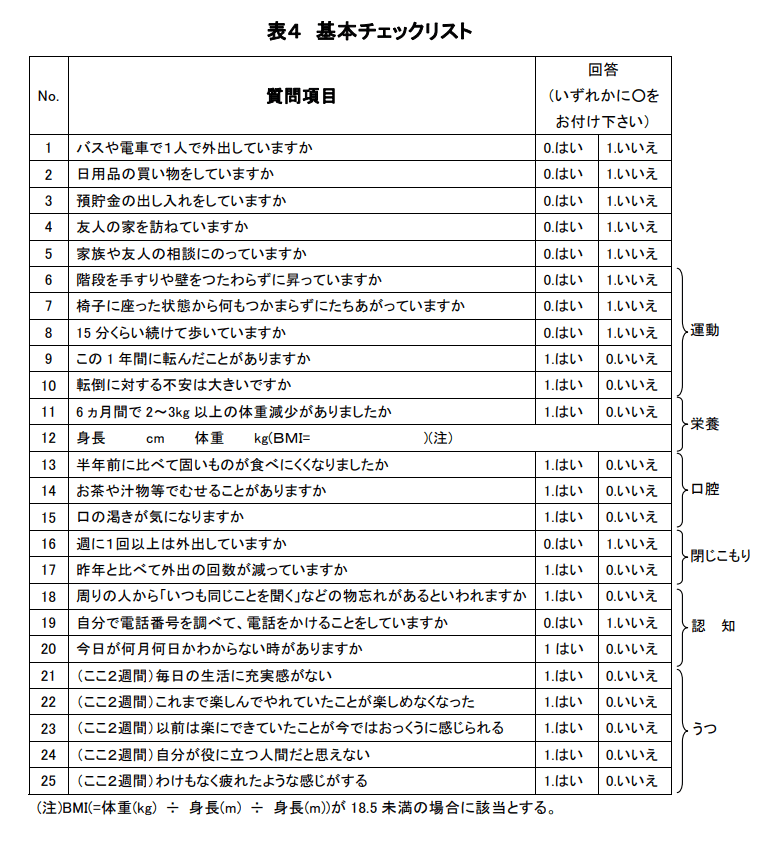

4.〇 正しい。基本チェックリストによる生活機能評価の結果は、新たな介護予防事業を検討するために収集する情報で優先される。なぜなら、基本チェックリストは、介護が必要になる前段階(介護予防段階)の高齢者を的確に把握できるため。

・基本チェックリストとは、65歳以上の高齢者が自分の生活や健康状態を振り返り、心身の機能で衰えているところがないかどうかをチェックするためのものである。生活機能の低下のおそれがある高齢者を早期に把握し、介護予防・日常生活支援総合事業へつなげることにより状態悪化を防ぐためのツールである。全25項目の質問で構成されている。

(※図引用:「表4 基本チェックリスト 」厚生労働省HPより)

次の文を読み39~41の問いに答えよ。

人口5万人のA市は中心地にマンションが増え、山間部は古い日本家屋が立ち並んでいる。高齢者人口割合は33%で、今後も増加すると見込まれている。要介護状態となる者の割合が年々増加しており、他市に比べても高いことから、保健師は、A市の高齢者の実態を明らかにした上で、新たな介護予防事業を検討することにした。

40 介護が必要となった原因を全国および県と比較したところ「骨折」の割合が高いことが分かった。そこで、特定健康診査受診時の問診で「この1年間に転んだことがある」と回答した65歳以上の高齢者に聞き取り調査を行うことにした。

聞き取り調査の内容で最も適切なのはどれか。

1.転倒した場所

2.食事の摂取内容

3.同居家族の有無

4.骨粗しょう症検診の受診の有無

解答1

解説

・人口5万人のA市

・高齢者人口割合:33%、今後も増加すると見込まれている。

・介護の原因を全国および県と比較:「骨折」の割合が高い。

・特定健康診査受診時の問診で「この1年間に転んだことがある」と回答した65歳以上の高齢者に聞き取り調査を行うことにした。

→介護の原因が「骨折」である。聞き取り調査の目的は「転倒の原因・状況を明らかにすること」である。

1.〇 正しい。転倒した場所は、聞き取り調査の内容で最も優先される。なぜなら、転倒の具体的な場所を把握することで、環境要因や危険箇所を特定し、効果的な予防策につなげられるため。例えば、自宅の浴室で転倒する事例が多いとわかれば、手すり設置など具体的な予防策が検討できる。

2~4.× 食事の摂取内容/同居家族の有無/骨粗しょう症検診の受診の有無より優先されるものが他にある。なぜなら、食事内容/同居家族の有無/骨粗しょう症検診の受診の有無から、転倒の直接的な原因を特定する情報としては有効とはいえないため。これらは、転倒が起きた直接の原因(場所や状況)にはつながりにくい。

骨粗鬆症とは、骨量が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気である。原因として、閉経による女性ホルモンの低下や運動不足・喫煙・飲酒・栄養不足・加齢などである。骨粗鬆症の患者は、わずかな外力でも容易に圧迫骨折(特に胸腰椎)、大腿骨頚部骨折、橈骨遠位端骨折を起こしやすい(※参考:「骨粗鬆症」日本整形外科学会様HPより)。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ