この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

31 地域支援事業のうち包括的支援事業はどれか。2つ選べ。

1.総合相談支援

2.通所型サービス

3.家族介護支援事業

4.介護予防ケアマネジメント

5.地域リハビリテーション活動支援事業

解答1・4

解説

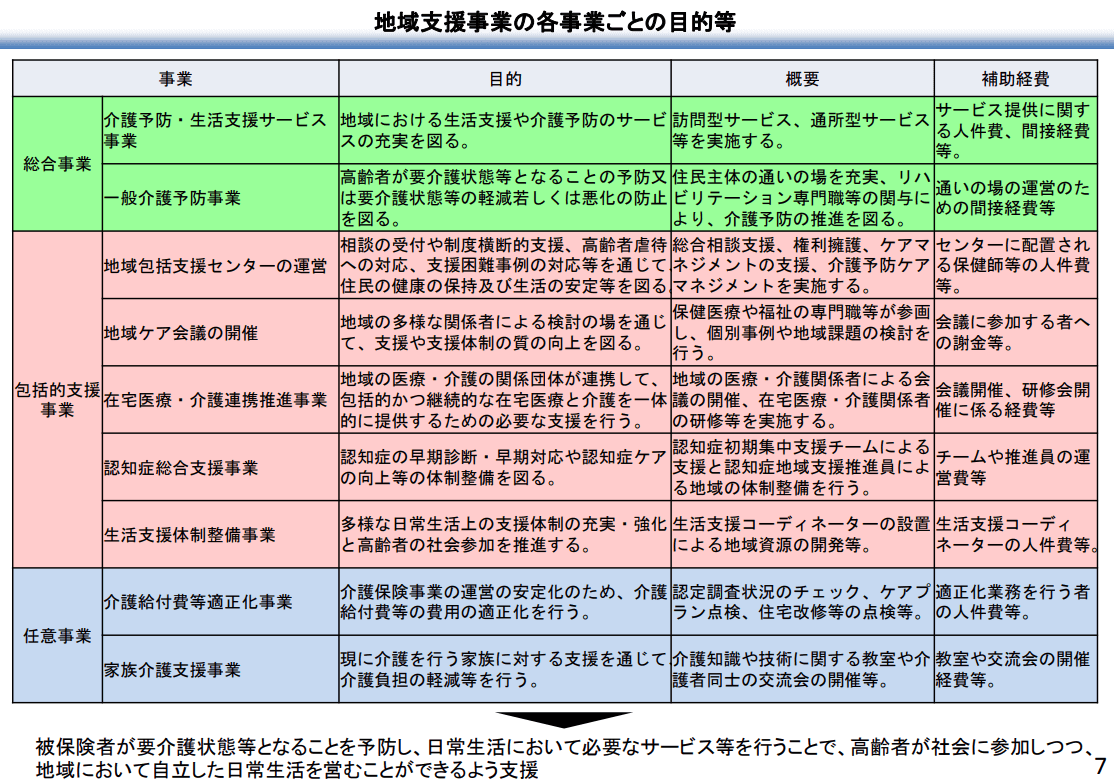

地域支援事業とは、介護保険の介護給付や予防給付とは別に、地域住民が要支援・要介護状態になることを予防し、要介護状態等になった場合も住み慣れた地域でできるだけ自立した生活が送れるように市町村が実施する事業である。

(※図引用:「地域支援事業交付金について」厚生労働省様HPより)

1.〇 正しい。総合相談支援は、地域支援事業のうち包括的支援事業である。総合相談支援とは、包括的支援事業のひとつで、初期段階の相談対応・継続的・専門的な相談支援、情報提供等の初期相談から、継続的・専門的な援助まで対応する総合的な相談・支援を行う。具体的には、関係機関や地域住民との連絡調整、介護する者に対する相談支援などがある。

2.× 通所型サービスは、「総合事業」における「介護予防・生活支援サービス事業 」に分類される。例えば、介護予防目的のデイサービス(通所介護)等が該当する。

3.× 家族介護支援事業は、「任意事業」に分類される。例えば、介護者交流会や介護者向けのリフレッシュ事業などが該当する。

4.〇 正しい。介護予防ケアマネジメントは、地域支援事業のうち包括的支援事業である。介護予防ケアマネジメントとは、包括的支援事業のひとつで、支援者や基本チェックリストで事業対象の基準に該当した者に対して介護予防・日常生活支援を目的として、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービスなどが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業のことである。つまり、要支援者が訪問型・通所型サービスなどを利用するときに作成する。

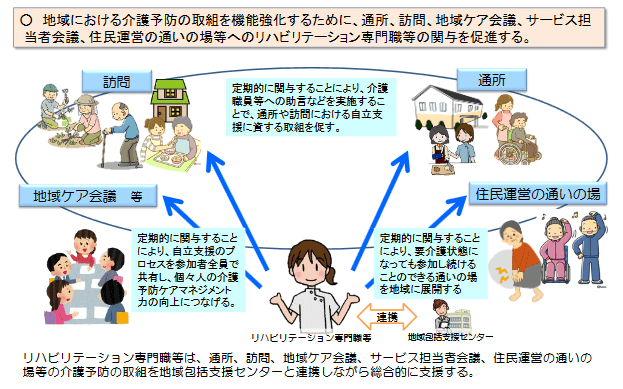

5.× 地域リハビリテーション活動支援事業は、「総合事業」における「介護予防・生活支援サービス事業 」に分類される。地域リハビリテーション活動支援事業とは、地域における介護予防機能を強化するために、通所・訪問地域ケア会議・サービス担当者会議・住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事業である。高齢者サロンはこのうちの通いの場に相当し、保健師等専門職がかかわる事業として活用可能である。

(図引用:「地域リハビリテーション活動支援事業とは」健康長寿ネット様HPより)

32 産業保健総合支援センターの業務で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.産業医の選任を行う。

2.特殊健康診断を実施する。

3.衛生管理者を対象に研修を実施する。

4.労災補償の支給決定のための調査を行う。

5.事業場のメンタルヘルス対策の普及促進を行う。

解答3・5

解説

産業保健総合支援センターの目的は、事業主等に対し職場の健康管理への啓発を行うことで、事業者や産業保健スタッフ等を対象に、専門的な相談への対応や研修等を行う。主な業務内容として、①産業保健関係者からの専門的な相談への対応、②産業保健スタッフへの研修、③メンタルヘルス対策の普及促進のための個別訪問支援、④管理監督者向けメンタルヘルス教育、⑤事業者・労働者に対する啓発セミナー、⑥産業保健に関する情報提供、⑦地域窓口(地域産業保健センター)の運営である。

1.× 産業医の選任を行うことが義務付けられているは、常時使用する労働者が50人以上の事業者である。

・産業医とは、労働安全衛生法に基づき、事業所や労働者に対して労働衛生について勧告・指導・助言を行う医師のことである。業種を問わず常時使用する労働者が50人以上の事業場で、事業所が産業医を選任することが義務付けられている。原則として、少なくとも毎月1回職場巡視をしなければならない。

2.× 特殊健康診断を実施することは、特定業務従事者のいる事業者である。特定業務従事者の健康診断は、『労働安全衛生規則』45条に定められている。

・特殊健康診断とは、労働安全衛生法第66条第2、3項に定められた健康診断で、じん肺法第3条に定められていた健康診断を含めていう。 労働衛生対策上特に有害であるといわれている業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断である。特殊健康診断実施を義務付けられている業種として、①粉じん作業、②高圧室内業務と潜水業務、③電離放射線業務、④特定化学物質の製造・取り扱い業務、⑤鉛業務、⑥四アルキル鉛等業務、⑦有機溶剤業務、⑧石綿(アスベスト)取り扱い業務があげられる。

3.〇 正しい。衛生管理者を対象に研修を実施する。なぜなら、産業保健総合支援センターは、労働者の健康管理を推進する必要があるため。衛生管理者とは、職場の衛生にかかわる技術的事項の管理を行う。少なくとも毎週1回作業場の巡視を行い、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害防止措置を講じなければならない。定期的な職場巡視が義務付けられているのは、産業医と衛生管理者である。

4.× 労災補償の支給決定のための調査を行うことは、労働基準監督署が行う。労働基準監督署とは、管轄内の事業所が労働関係法令を守って運用しているかを監督する機関である。業務上疾病の認定は、疾病の認定だけではなく、業務上か否かの認定も行わなければならない。

5.〇 正しい。事業場のメンタルヘルス対策の普及促進を行う。なぜなら、産業保健総合支援センターは、事業場におけるメンタルヘルス対策を支援する必要があるため。例えば、ストレスチェック制度導入支援やメンタルヘルスに関するセミナー、情報提供を行っている。

33 自然災害に備えた地方自治体における事業継続計画〈Business Continuity Plan:BCP〉で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.地域防災計画で代用できる。

2.継続の優先度が高い事業を特定する。

3.策定に際しては自治体の全部署が参画する。

4.災害発生後の急性期から復興期までの計画を立てる。

5.策定の過程でパブリックコメントを求める必要がある。

解答2・3

解説

事業継続計画とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことである。

(※参考:「業務継続計画(BCP)について」厚生労働省HPより)

1.× 地域防災計画では、代用「できない」。事業継続計画は、事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことである。

・地域防災計画とは、災害対策基本法に定められている主に住民の安全確保や防災活動に焦点を置いた計画である。

2.〇 正しい。継続の優先度が高い事業を特定する。事業継続計画では、災害時に優先的に継続すべき重要業務を特定し、効率的かつ迅速な業務再開を図る。

3.〇 正しい。策定に際しては、自治体の全部署が参画する。なぜなら、自治体の事業継続計画は、災害時に全庁的に機能する必要があるため。「市町村のための業務継続計画作成ガイド」において、「業務継続計画の策定に際しては、全庁的な検討体制とする。検討体制には、非常時優先業務の所管部署、その実施に必要な資源(庁舎、職員、電力、情報システム等)を所管する部署、そして業務継続計画のとりまとめを担当する部署を始め全部署が検討に参画し、非常時優先業務の整理等を行う」と記載されている。

4.× 災害発生後の急性期から復興期までの計画を立てるのは、「地域防災計画」である。

・自治体の事業継続計画は、主に災害発生直後の急性期において行政機能の継続性を確保することが目的であり、長期的な復興計画までは含まれない。

5.× 策定の過程でパブリックコメントを求める「必要はない」。なぜなら、自治体内部の業務継続に関する計画であるため。

・パブリックコメントとは、公的な機関が規則あるいは命令などの類のものを制定しようとするときに、広く公に、意見・情報・改善案などを求める手続きをいう。パブリックコメントは、前年度の活動の評価結果および2年目の計画素案をあらかじめ提示し、市民の意見を広く募集することで有効となる。

34 リスクコミュニケーションについて正しいのはどれか。2つ選べ。

1.地域保健法に規定されている。

2.リスクについて双方向的な意見交換を行う。

3.リスクに伴う住民の情緒的な不安の軽減は目的に含まれない。

4.住民自身がリスクへの対応について主体的な選択をできるよう支援する。

5.感染症発生時には患者ごとに年齢、住所、診断医療機関名等の詳細な情報を公表する。

解答2・4

解説

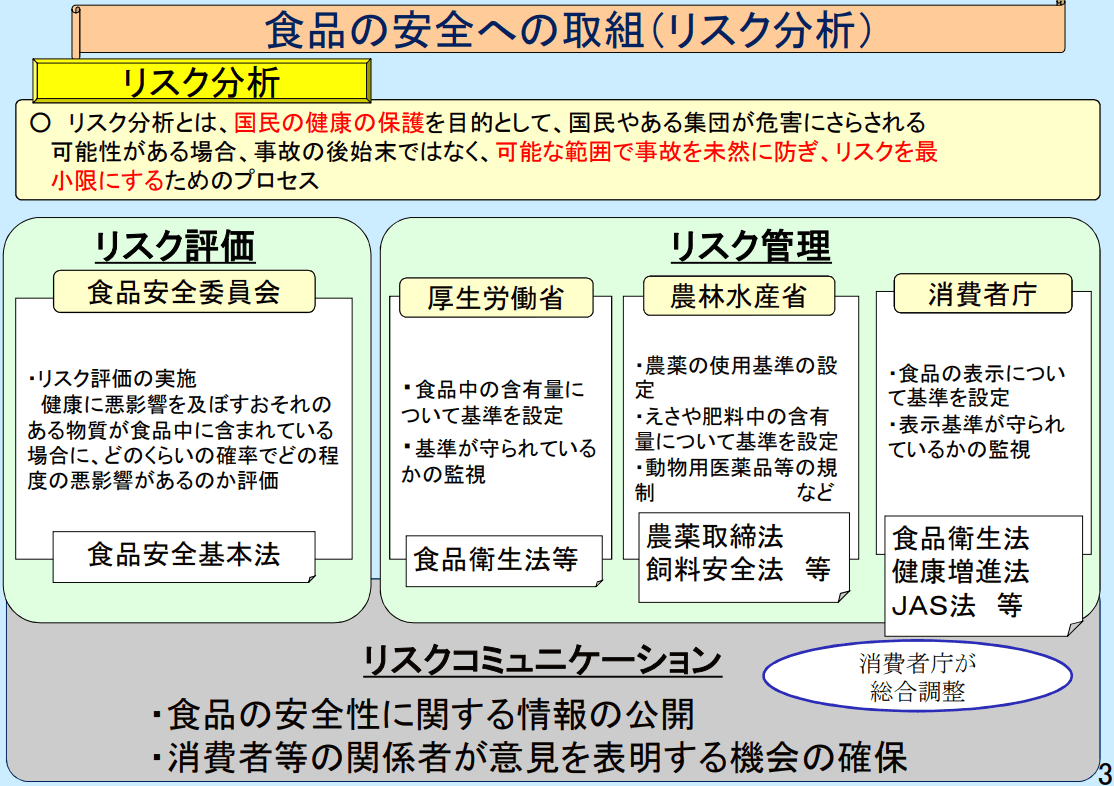

(※引用:「リスクコミュニケーションについて」厚生労働省様HPより)

リスクコミュニケーション(リスクの意見交換)とは、個人・集団・組織間でリスクやその管理手法について相互に意見交換をすることである。交換のプロセスを通してリスクの受け止めしつつ、相互の信頼を深めることを目的としている。

1.× 「地域保健法」ではなく食品安全基本法や食品衛生法に規定されている(※上図参照)。

2.〇 正しい。リスクについて、双方向的な意見交換を行う。

4.〇 正しい。住民自身がリスクへの対応について主体的な選択をできるよう支援する。

リスクコミュニケーションでは、情報提供を通じて住民が自ら考え、主体的にリスクへの対応を選択できるよう行政と住民が一方的ではなく、双方向的に意見を交わし理解を深めることで信頼関係を築くことを目的としている。したがって、災害時や感染症発生時に住民が自己防衛策を主体的に選べるよう、明確で分かりやすい情報提供を行う必要がある。

3.× リスクに伴う住民の情緒的な不安の軽減は目的に「含まれる」。双方向的に意見を交わし理解を深めることで信頼関係を築く。したがって、感染症発生時に正確な情報提供を通じて住民の不安を軽減することが行われる。

5.× 感染症発生時には、患者ごとに年齢、住所、診断医療機関名等の詳細な情報を公表する必要はない。なぜなら、感染症発生時も、個人情報保護の観点が認められるため。個人が特定されないように、性別や年代、大まかな居住地域程度に留める。

35 国勢調査について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.3年ごとに実施する。

2.人口静態を把握する。

3.厚生労働省が実施する。

4.調査区を無作為抽出する。

5.世帯員と世帯について調査を実施する。

解答2・5

解説

1.× 「3年ごと」ではなく5年ごとに実施する。国勢調査とは、日本に住んでいるすべての人を対象に5年に1回行う調査で、国内の人口や世帯の実態を把握するために行われる。

2.〇 正しい。人口静態を把握する。なぜなら、国勢調査は人口や世帯の「静態」(ある時点での人口や世帯の状態)を把握するための調査であるため。

・人口静態とは、特定の時点(瞬間的断面)における人口や世帯の状態を指す。日本における人口静態統計は5年ごとに行われる国勢調査によって得られる。これに対し、人口動態とは、ある二時点間における人口の変化(フロー)のことをいい、この二時点の期末人口と期首人口の差を人口増加数という。

3.× 「厚生労働省」ではなく総務省が実施する。

・厚生労働省とは、「国民生活の保障・向上」と「経済の発展」を目指すために、社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上・増進と、働く環境の整備、職業の安定・人材の育成を総合的・一体的に推進する。日本の厚生労働省の長および主任の大臣たる国務大臣である。

4.× 調査区は、「無作為抽出」ではなく全数調査である。すべての地域(全国)を対象とする。

5.〇 正しい。世帯員と世帯について調査を実施する。国勢調査では、世帯単位の構成(世帯員の人数や関係)について調査を行う。世帯主と各世帯員の性別、年齢、職業、就業状況などを記入する項目がある。

・世帯員とは、世帯を構成する各人のことを指し、世帯とは住居と生計を共にする人の集まりを指す。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ