この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

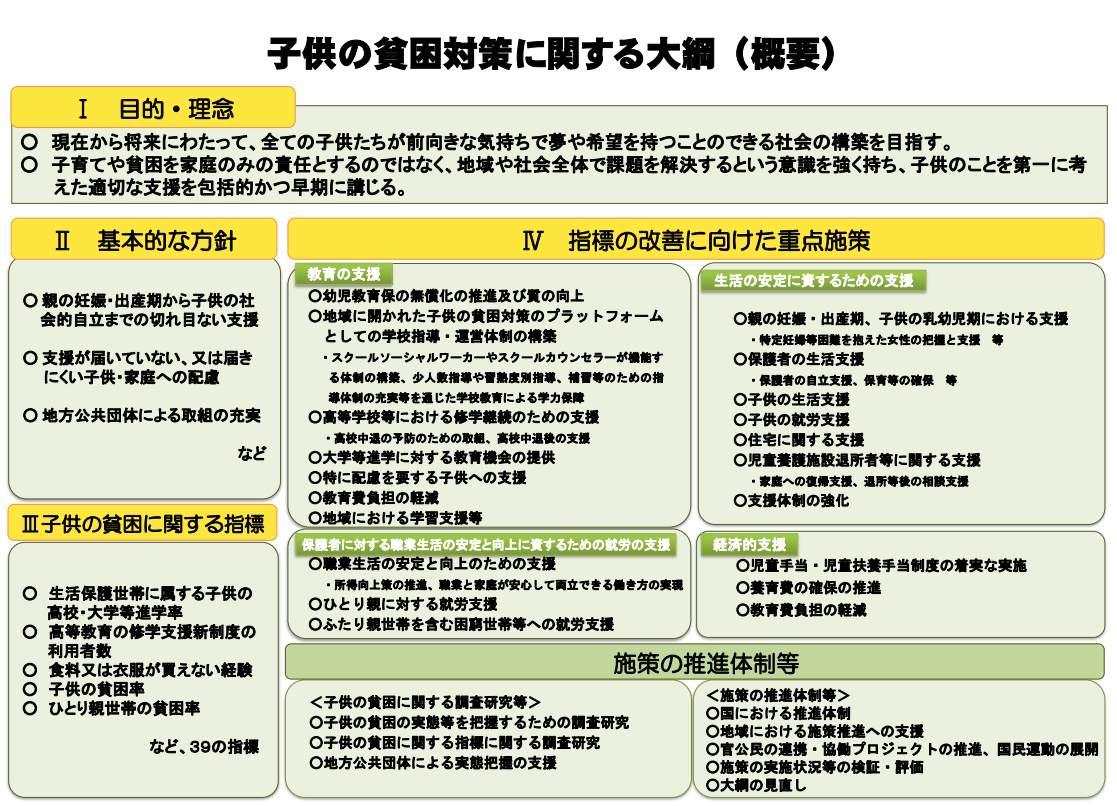

1 子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく子供の貧困対策に関する大綱(令和元年)に示されているのはどれか。

1.いじめへの対応

2.児童手当の支給

3.保護者に対する就労支援

4.放課後等デイサービスの設置

解答2・3(複数解答)

理由:複数の正解があるため。

解説

(※引用:「子供の貧困対策に関する大綱」厚生労働省様HPより)

1.× いじめへの対応は、教育現場での課題である。

2.〇 正しい。児童手当の支給は、子供の貧困対策に関する大綱(令和元年)に示されている。

Ⅳ 指標の改善に向けた重点施策である【経済的支援】における「児童手当・児童扶養手当制度の着実な実施」に該当する。

3.〇 正しい。保護者に対する就労支援は、子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく子供の貧困対策に関する大綱(令和元年)に示されている。

Ⅳ 指標の改善に向けた重点施策である【保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援】に該当する。

・ひとり親に対する就労支援

・ふたり親世帯を含む困窮世帯等への就労支援

4.× 放課後等デイサービスの設置は、、主に障害のある子どもたちへの福祉サービスとして位置付けられている。

・放課後等デイサービスとは、『学校教育法』1条に規定する学校に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター等の施設に通わせ、①生活能力の向上のために必要な訓練、②社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

2 学校保健安全法で規定されている児童生徒等に実施する定期健康診断で正しいのはどれか。

1.実施責任者は養護教諭である。

2.毎学年5月31日までに実施する。

3.検査項目の1つに栄養状態がある。

4.15日以内に本人および保護者への結果の通知義務がある。

解答3

解説

学校保健安全法は、主に①学校保健、②学校安全の体制、③健康診断などを定めている。

1.× 実施責任者(学校保健の総括責任者)は、「養護教諭」ではなく校長(学校長)である。校長(学校長)の主な業務は、①学校保健計画および学校安全計画の策定に関する決定・指導・助言、②健康診断の実施、③感染症の疑いがある児童生徒の出席停止の判断などである。

2.× 毎学年「5月31日」ではなく6月30日までに実施する。これは、学校保健安全法施行規則の第二節 児童生徒等の健康診断「第五条(時期) 法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする」と記載されている(※引用:「学校保健安全法施行規則」e-GOV法令検索様HPより)。

3.〇 正しい。検査項目の1つに栄養状態がある。これは、学校保健安全法施行規則の第六条(検査の項目) 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。「①身長及び体重、②栄養状態、③脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態、④視力及び聴力、⑤眼の疾病及び異常の有無、⑥耳鼻咽いん頭疾患及び皮膚疾患の有無、⑦歯及び口腔くうの疾病及び異常の有無、⑧結核の有無、⑨心臓の疾病及び異常の有無、⑩尿、⑪その他の疾病及び異常の有無」と記載されている(※引用:「学校保健安全法施行規則」e-GOV法令検索様HPより)。

4.× 「15日」ではなく21日以内に本人および保護者への結果の通知義務がある。これは、学校保健安全法施行規則の第九条(事後措置)「学校においては、法第十三条第一項の健康診断を行つたときは、二十一日以内にその結果を幼児、児童又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者に、学生にあつては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、法第十四条の措置をとらなければならない」と記載されている(※引用:「学校保健安全法施行規則」e-GOV法令検索様HPより)。

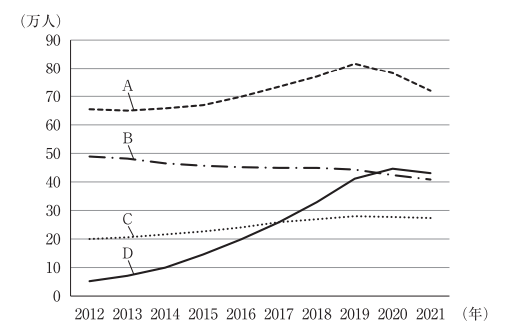

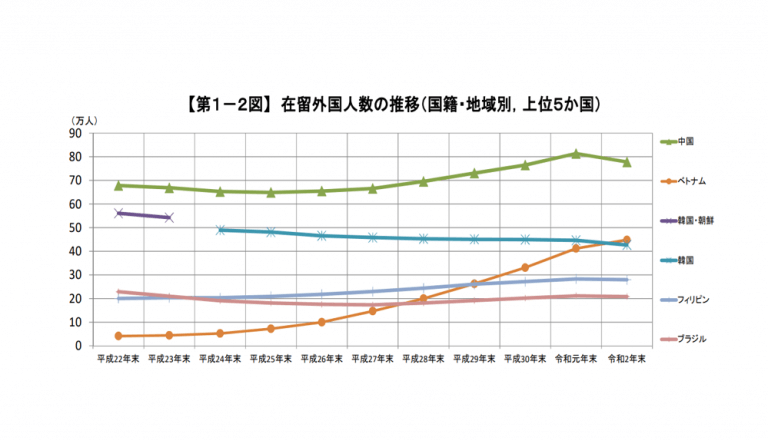

3 出入国在留管理庁による国籍・地域別在留外国人数の年次推移を以下に示す。

Dの国はどれか。

1.韓国

2.中国

3.ベトナム

4.フィリピン

解答3

解説

1.× 韓国は、Bに該当する。

2.× 中国は、Aに該当する。

3.〇 正しい。ベトナムが、グラフDである。近年上昇傾向である。

4.× フィリピンは、Cに該当する。

(※引用:「在留外国人について|在留外国人に関するデ-タ」TRANSNATIONAL様HPより)

4 生活習慣病をもつ住民が自身の生活を見直すために役立つ情報を集め活用するのに必要なのはどれか。

1.リーダーシップ

2.コンプライアンス

3.ヘルスリテラシー

4.アカウンタビリティ

解答3

解説

1.× リーダーシップとは、集団の目標が達成されるように働きかけるとともに、集団が全体としてまとまりを保ちながら機能するように支援することである。「指導力・統率力」などと表現される。

2.× コンプライアンス(遵守行動)とは、法令や指示に従うこと(法令遵守)である。専門職が健康のために必要であると勧めた指示を患者が遵守する行動のことである。

3.〇 正しい。ヘルスリテラシーは、生活習慣病をもつ住民が自身の生活を見直すために役立つ情報を集め活用するのに必要である。ヘルスリテラシー(健康の情報理解)とは、健康の保持増進に役立つ情報にアクセスし、情報を理解・活用して、よりよい意思決定をする力のことである。

4.× アカウンタビリティ(Accountability【直訳】結果に対する責任)とは、説明責任のことである。政府・企業・団体・政治家・官僚などの、社会に影響力を及ぼす組織で権限を行使する者が、株主や従業者(従業員)や国民といった直接的関係者だけでなく、消費者、取引業者、銀行、地域住民など、間接的関係を持つ全ての人・組織(利害関係者/ステークホルダー; 英: stakeholder)にその活動や権限行使の予定、内容、結果等の報告をする必要があるとする考えをいう。

5 市では健康増進や介護予防を推進する住民活動を活性化させるために、各地区の健康づくりリーダーを養成することにした。

対象者を選定する方法で最も適切なのはどれか。

1.市民への募集

2.自治会員の輪番制

3.社会福祉協議会の推薦

4.地区担当保健師の推薦

解答1

解説

・目的:市では健康増進や介護予防を推進する住民活動を活性化させる。

・方法:各地区の健康づくりリーダーを養成する。

1.〇 正しい。市民への募集が、対象者を選定する方法で最も適切である。なぜなら、市民への公募により、自主性・意欲の高い住民が自ら進んで参加する仕組みを作れるため。健康や介護予防への関心が高い住民が自発的に手を挙げることで、地域の活動が活性化されやすくなる。

2.× 自治会員の輪番制より優先されるものが他にある。なぜなら、輪番制では関心や意欲が必ずしも考慮されず、活動への積極性が低下する可能性もあるため。輪番制とは、特定の主体や個人が順番に役割やタスクを担当する制度である。順番で義務的に担当することで、熱意がない参加者が増え、活動が形骸化する可能性がある。

3~4.× 社会福祉協議会/地区担当保健師の推薦より優先されるものが他にある。なぜなら、推薦方式では、特定の人に偏る可能性があり、広く住民の自主的な参加を促すことが難しくなるため。

・社会福祉協議会とは、地域の実情に応じた住民の福祉の増進を目的とする民間の自主的団体である。高齢者を対象にすることが多い。主な活動として、ボランティア団体の支援やボランティア活動に関する相談、情報提供だけでなく、全国の福祉関係者や福祉施設等事業者の連絡・調整や、社会福祉のさまざまな制度改善に向けた取り組みなども行っている。

・地区担当保健師とは、地域に対する自覚を持ち、関係機関や市民の相談を引き受ける窓口である。地域の実情を捉えた地区診断ができ、一元的な地区活動が展開できる。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ