この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み50、51の問いに答えよ。

Aさん(16歳、高校生)が最近太ってきたように感じた母親が、Aさんに確認したところ、しばらく月経がないことが分かった。母親が付き添って産婦人科を受診し妊娠24週であることが判明した。胎児の父親であるアルバイト先の先輩に妊娠を伝えたところ、音信不通となった。Aさんは両親と話し合った結果、出産して自分で育てることを決意し、町役場に母親と母子健康手帳の交付手続きで来所した。町役場の母子保健担当保健師がAさんと母親に面接し、Aさんは現在高校1年生であり、会社員の父と専業主婦の母と3人で暮らしていることが分かった。

51 Aさんは高校を休学してBちゃん(男児)を出産した。出産後は両親の支援を受けながら育児をしていたが、出産後10か月で高校に復学した。復学して半年が過ぎたころ、Aさんの母親から町役場に「育児が大変です」と電話があった。保健師はAさんとAさんの母親に育児状況を確認するため、家庭訪問を行った。家庭訪問で、Aさんは「今はBの世話は主に母がしてくれています。最近、部活を再開し土日も練習があります」と話した。Aさんの母親は「Bも大きくなってきたので、私の負担が大きいです」と話した。

家庭訪問時に保健師が勧める内容で最も適切なのはどれか。

1.子育て支援センターの利用

2.Bちゃんの保育所への入所

3.部活動への参加日数を減らすこと

4.祖父母を対象にした育児講座への参加

解答2

解説

・Aさん(16歳、高校生1年生)

・胎児の父親であるアルバイト先の先輩に妊娠を伝えたところ、音信不通。

・Aさんは両親と話し合った結果、出産して自分で育てることを決意。

・3人暮らし:会社員の父と専業主婦の母。

・Aさん:高校を休学してBちゃん(男児)を出産した。

・出産後:両親の支援を受けながら育児をしていた。

・出産後10か月で高校に復学した。

・復学して半年:Aさんの母親から町役場に「育児が大変です」と電話があった。

・保健師:AさんとAさんの母親に育児状況を確認するため、家庭訪問を行った。

・Aさん「今はBの世話は主に母がしてくれています。最近、部活を再開し土日も練習があります」と話した。

・母親「Bも大きくなってきたので、私の負担が大きいです」と話した。

→ほかの選択肢が優先されない理由も考えられるようにしよう。

1.× 子育て支援センターの利用より優先されるものが他にある。なぜなら、子育て支援センターは交流の場で、Aさんの母親の育児負担の軽減に直接寄与しないため。本事例では具体的に日常の世話が負担になっているため、センター利用だけでは十分な支援にならない。

・地域子育て支援センターとは、地域において子育て親子の交流を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的としている。

2.〇 正しい。Bちゃんの保育所への入所は、家庭訪問時に保健師が勧める内容で優先される。なぜなら、Aさんの母親の育児の負担の軽減に寄与でき、家庭全体のバランスを整えることできるため。保育所に入所すれば、Aさんも安心して学業と部活動に取り組め、母親も自身の生活や体力を守ることができる。

・保育所とは、保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育を必要とする乳幼児を預かり、保育することを目的とする通所の施設のことである。

3.× 部活動への参加日数を減らすことより優先されるものが他にある。なぜなら、部活動の参加日数を減らすことは、一時的に育児に費やす時間を作れるかもしれないが、根本的な育児支援体制の整備にはつながらないため。また、Aさんの社会的成長や自己肯定感、学校生活の充実という観点から、できるだけ維持した方が望ましい活動でもある。

4.× 祖父母を対象にした育児講座への参加より優先されるものが他にある。なぜなら、祖父母を対象にした育児講座は主に育児方法や知識の習得を目的としており、本事例のような物理的な負担軽減には直接的な効果を発揮しない。また、講座参加がかえって母親の時間的・身体的負担を増やす恐れがあるため、現状の課題解決には適切とは言えない。

次の文を読み52、53の問いに答えよ。

人口5万人のA市には高齢者が多い地域があり、災害が発生した場合に自ら避難することが困難な住民が多数発生することが懸念されている。A市では以前に避難行動要支援者の名簿を作成し、個別避難計画の作成も進んでいるが、その後に市内で転居した住民も多く、新たに障害や難病の認定を受けた住民も少なくない。このため、改めて住民の実態を確認して災害に備えることにした。

52 A市における避難行動要支援者名簿の説明で正しいのはどれか。

1.個別の避難計画が作成されている住民は名簿から除外する。

2.名簿に市が記載すべき事項について法律による規定はない。

3.災害の発災前に名簿の情報を利用できるのはA市職員に限られる。

4.ハザードマップにおける危険地域から安全な地域へ転居している住民は名簿から除外する。

5.避難行動要支援者の把握のため県の保健所に対し難病患者情報の提供を求めることができる。

解答5

解説

1.× 個別の避難計画が作成されている住民を、名簿から除外する必要はない。なぜなら、個別の避難計画を作成した住民を名簿から除外しないのは、継続的な情報管理が災害時の確実な避難支援に必要であるため。例えば、高齢者や障害者などは身体状況が変化しやすく、計画を策定後も継続的なフォローが必要なため、常に名簿に掲載し情報管理する必要がある。

2.× 名簿に市が記載すべき事項について、「災害対策基本法」に規定されている。名簿に記載すべき事項は「災害対策基本法」の第49条の10(避難行動要支援者名簿の作成等)に規定されている。具体的には、氏名、生年月日、性別、住所、連絡先、支援を必要とする理由等が含まれる。

3.× 災害の発災前に名簿の情報を利用できるのは、「A市職員」だけでなく、避難支援等関係者に限られる。これは、「災害対策基本法」の第49条の11第2項(名簿情報の利用及び提供)において、「市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法に定める民生委員、社会福祉法に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者(「避難支援等関係者」)に対し、名簿情報を提供するものとする」と記載されている(※引用:「災害対策基本法」e-GOV法令検索様HPより)。

4.× ハザードマップにおける危険地域から安全な地域へ転居している住民は名簿から除外する必要はない。なぜなら、避難支援の必要性は住民の身体状況や障害の有無、認知症など健康状態、本人の意思・希望によって判断されるものであり、居住地の安全性のみで判断するものではないため、ハザードマップにおいて安全地域に転居したとしても、避難行動要支援者としての支援が継続的に必要か確認し続ける必要がある。(※:避難行動要支援者に関しては、下参照)。

5.〇 正しい。避難行動要支援者の把握のため県の保健所に対し、難病患者情報の提供を求めることができる。これは、「災害対策基本法」の「第三節 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等」における第49条の10第4項(避難行動要支援者名簿の作成)において、「市町村長は、避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体その他の者に対し、避難行動要支援者に関する情報の提供を求めることができる」と記載されている(※引用:「災害対策基本法」e-GOV法令検索様HPより)。

避難行動要支援者とは、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合、高齢者や障がいのある人など配慮が必要な人を「要配慮者」と言い、要配慮者のうち、自ら避難することが困難な人で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援が必要な人を「避難行動要支援者」という。避難行動要支援者名簿に登録する際に必要な情報には、名前や住所などの基本情報や病名だけでなく、要介護度、移動能力、医療機器の使用、治療薬などがある。

例えば…

①要介護認定3~5を受けている者

②身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する身体障害

者(心臓、じん臓機能障害のみで該当するものは除く)

③療育手帳Aを所持する知的障害者

④精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する者で単身世帯の者

⑤市の生活支援を受けている難病患者

⑥上記以外で自治会が支援の必要を認めた者

(参考:「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」内閣府HPより)

次の文を読み52、53の問いに答えよ。

人口5万人のA市には高齢者が多い地域があり、災害が発生した場合に自ら避難することが困難な住民が多数発生することが懸念されている。A市では以前に避難行動要支援者の名簿を作成し、個別避難計画の作成も進んでいるが、その後に市内で転居した住民も多く、新たに障害や難病の認定を受けた住民も少なくない。このため、改めて住民の実態を確認して災害に備えることにした。

53 平日の昼の時間帯にA市を震源とする地震が発生し、家屋に被害を受けた住民は地域のB避難所、C避難所、D避難所へ避難した。3つの避難所は地域の学校の体育館を使用しており、広さは同程度で、避難者に年齢の偏りはないが、B避難所には収容人数の上限に近い避難者がいる。C避難所とD避難所の避難者数はいずれもB避難所の半数程度であるが、C避難所では当初、トイレの約7割が故障して仮設トイレの増設まで2日を要した。

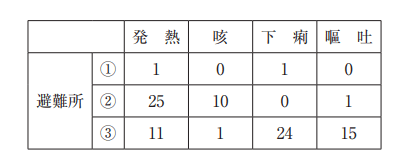

発災5日目、避難所によっては、発熱、咳、下痢、嘔吐等の症状を訴える人が増加した。避難後に出現した症状ごとの有症者数の累計の表を以下に示す。

B避難所、C避難所、D避難所と①~③の組合せで正しいのはどれか。

1.①:B、②:D、③:C

2.①:C、②:B、③:D

3.①:C、②:D、③:B

4.①:D、②:B、③:C

5.①:D、②:C、③:B

解答4

解説

・A市(人口5万人、高齢者が多い地域がある。

・地震発生:住民は地域のB避難所、C避難所、D避難所へ避難。

・3つの避難所の広さは同程度で、避難者に年齢の偏りはない。

・B避難所:収容人数の上限に近い避難者がいる。

・C避難所とD避難所の避難者数:B避難所の半数程度。

・C避難所:当初、トイレの約7割が故障して仮設トイレの増設まで2日を要した。

・発災5日目:避難所によっては、発熱、咳、下痢、嘔吐等の症状を訴える人が増加。

1.①:B、②:D、③:C

2.①:C、②:B、③:D

3.①:C、②:D、③:B

5.①:D、②:C、③:B

これらはいずれも該当しない。

4.〇 正しい。①:D、②:B、③:Cが最も当てはまる。

【情報の整理】

・B避難所:収容人数の上限に近い(最も多い)。

→発熱・咳などの感染症が広がりやすい。

→②が該当する。

・C避難所:トイレの約7割が故障(衛生環境悪い)

→トイレ設備不良による下痢や嘔吐が多くなりやすい。

→③が該当する。

・D避難所:人数はB避難所の半分程度(C避難所とほぼ同じ)

→感染症・トイレ整備不良がない。

→①が該当する。

次の文を読み54、55の問いに答えよ。

Aさん(85歳、男性)は息子(50歳)と2人暮らしで、介護保険サービスを利用していない。民生委員から市役所の保健師に「Aさんが最近痩せてきて、着替えもできていない様子。ここ数日見かけない。息子はたまにアルバイトをしているがほとんどAさんの年金で生活をしている」と相談があった。

54 保健師が民生委員と一緒に自宅を訪問すると、Aさんはごみが散乱している居間に寝ていた。息子は「父親の夕食は自分が弁当を買ってきている。朝食や昼食は夕食の弁当の残りを食べている」と言う。Aさんは失禁がみられ、数週間入浴もしていないようであった。

この事例への対応の緊急度を判断するための情報で最も重要なのはどれか。

1.Aさんの年金額

2.別居家族の有無

3.息子の健康状態

4.Aさんの栄養状態

解答4

解説

・2人暮らし:Aさん(85歳、男性)、息子(50歳)

・介護保険サービスを利用していない。

・民生委員から市役所の保健師に「Aさんが最近痩せてきて、着替えもできていない様子。ここ数日見かけない。息子はたまにアルバイトをしているがほとんどAさんの年金で生活をしている」と相談があった。

・保健師が民生委員と一緒に自宅を訪問すると、Aさんはごみが散乱している居間に寝ていた。

・息子は「父親の夕食は自分が弁当を買ってきている。朝食や昼食は夕食の弁当の残りを食べている」と言う。

・Aさんは失禁がみられ、数週間入浴もしていないようであった。

→正確に情報を読み取り、ほかの選択肢の消去理由もあげられるようにしよう。

1.× Aさんの年金額より優先されるものが他にある。なぜなら、年金額が直ちにAさんの生命や健康を脅かす要素ではないかため。例えば、年金が多くても、失禁や栄養不足など健康状態が悪ければ緊急対応は必要になる。

2.× 別居家族の有無より優先されるものが他にある。なぜなら、別居家族がいても即時的な介入が可能とは限らないため。まずは、Aさん自身の健康状態を把握することが先決である。

3.× 息子の健康状態より優先されるものが他にある。なぜなら、今回、民生委員から市役所の保健師に「Aさん」の相談が主であるため。息子が健康であったとしても、Aさんが栄養不足や衛生状態の悪化で衰弱しているならば、それは即時対応が必要となる。

4.〇 正しい。Aさんの栄養状態が緊急度を判断するための情報で最も重要である。なぜなら、今回、民生委員から市役所の保健師に「Aさんが最近痩せてきている」との相談があるため。栄養状態が悪い場合、高齢者にとって生命の危険や健康状態悪化が差し迫っている可能性がある。

次の文を読み54、55の問いに答えよ。

Aさん(85歳、男性)は息子(50歳)と2人暮らしで、介護保険サービスを利用していない。民生委員から市役所の保健師に「Aさんが最近痩せてきて、着替えもできていない様子。ここ数日見かけない。息子はたまにアルバイトをしているがほとんどAさんの年金で生活をしている」と相談があった。

55 保健師が息子と話をすると「1年前にかかりつけの医師から父は認知症だと説明された」「父はわざと自分を困らせようと失禁している」と言う。保健師は息子の大変さをねぎらい、息子へAさんの介護保険サービスを早急に利用するように伝えるが、息子は「お金がもったいない。このまま寝かせておく」と拒否した。

保健師の対応で優先度が高いのはどれか。

1.息子と継続した面接を行う。

2.民生委員の見守りを継続する。

3.生活保護の申請手続きを支援する。

4.Aさんの福祉の措置について検討する。

5.認知症の症状と対応方法について指導する。

解答4

解説

・2人暮らし:Aさん(85歳、男性)、息子(50歳)

・介護保険サービスを利用していない。

・息子:たまにアルバイトをしているが、ほとんどAさんの年金で生活をしている。

・Aさんは失禁がみられ、数週間入浴もしていないようであった。

・息子「1年前にかかりつけの医師から父は認知症だと説明された」「父はわざと自分を困らせようと失禁している」と言う。

・保健師は息子の大変さをねぎらい、息子へAさんの介護保険サービスを早急に利用するように伝える。

・息子は「お金がもったいない。このまま寝かせておく」と拒否した。

→正確に情報を読み取り、ほかの選択肢の消去理由もあげられるようにしよう。

1.× 息子と継続した面接を行うより優先されるものが他にある。なぜなら、息子は介護保険の利用を明確に拒否しており、今後も息子への説得のみでは状況改善の見込みが低いため。まずは、Aさん自身の安全を確保する必要がある。

2.× 民生委員の見守りを継続するより優先されるものが他にある。なぜなら、現在、民生委員が状況を把握しているが、改善が見られていない状況であるため。民生委員の見守りの継続だけではなく、具体的な対応や介入が必要な緊急的な状況である。

3.× 生活保護の申請手続きを支援するより優先されるものが他にある。なぜなら、Aさんの年金は、アルバイトの息子を食べさせているほどの年金収入があると見込めるため。本設問は、経済的困窮ではなく、介護放棄(ネグレクト)や健康問題が主な問題である可能性が高い。

4.〇 正しい。Aさんの福祉の措置について検討する。なぜなら、現状ではAさんへの適切な介護が行われておらず、息子が明確にサービスの利用を拒否しているため。行政による強制的な介入(福祉の措置)を検討する必要がある。

・措置制度とは、身体障害者及び知的障害者、その他児童、高齢者に対し、行政が利用できるサービスの内容を決定する制度のことである。

5.× 認知症の症状と対応方法について指導するより優先されるものが他にある。なぜなら、現時点で息子は、Aさんを認知症と理解している反面、感情的になり介護放棄している状況であると考えられる。認知症への理解不足だけが課題ではない可能性が高い。また、認知症についての教育や指導は、中長期的な支援策であり、緊急的にAさんの安全を確保する措置としては不十分である。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ