この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

31 政令指定都市の保健師の活動で正しいのはどれか。

1.結核の積極的疫学調査を行う。

2.近隣市町村の技術的支援を行う。

3.地域医療構想の調整会議を行う。

4.がん対策推進基本計画を策定する。

5.業務担当制の保健活動を基本とする。

解答1

解説

区:人口80万人以上

政令指定都市:人口50万人以上

中核市:人口20万人以上

市:人口5万人以上

町:人口8千人以上

村:人口8千人未満

1.〇 正しい。結核の積極的疫学調査を行うことは、政令指定都市(人口50万人以上)の保健師の活動である。これは、地方自治法における252条19の11(指定都市の権能)より「結核の予防に関する事務」に該当する(※引用:「地方自治法」e-GOV法令検索様HPより)。

・地方自治法とは、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定めているものである。併せて、国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、①地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図る、②地方公共団体の健全な発達を保障することを目的としている。所管官庁は、総務省である。

2.× 近隣市町村の技術的支援を行うことは、都道府県の保健所の活動である。これは、地域保健法8条において「都道府県の設置する保健所は、前二条に定めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる」に規定されている(※引用:「地域保健法」e-GOV法令検索様HPより)。

3.× 地域医療構想の調整会議を行うことは、都道府県の保健師の活動である。これは、医療法30条14「都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うものとする」と規定されている(※引用:「医療法」e-GOV法令検索様HPより)。

・医療法とは、病院、診療所、助産院の開設、管理、整備の方法などを定める日本の法律である。①医療を受けるものの利益と保護、②良好かつ適切な医療を効率的に提供する体制確保を主目的としている。

4.× がん対策推進基本計画を策定することは、政府が行う。これは、がん対策基本法10条(がん対策推進基本計画)において、「政府は、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の推進に関する基本的な計画(以下「がん対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない」と規定されている(※引用:「がん対策推進基本計画」e-GOV法令検索様HPより)。

5.× 「業務担当制」ではなく地区担当制の保健活動を基本とする。「地域における保健師の保健活動に関する指針」において、①地域診断に基づくPDCAサイクルの実施、②個別課題から地域課題への視点及び活動の展開、③予防的介入の重視、④地区活動に立脚した活動の強化、⑤地区担当制の推進、⑥地域特性に応じた健康なまちづくりの推進、⑦部署横断的な保健活動の連携及び協働、⑧地域のケアシステムの構築、⑨各種保健医療福祉計画の策定及び実施、⑩人材育成などが推進されている(※一部抜粋:「地域における保健師の保健活動に関する指針」厚生労働省HPより)」

第一節 大都市に関する特例(指定都市の権能)

第二百五十二条の十九 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。

一 児童福祉に関する事務

二 民生委員に関する事務

三 身体障害者の福祉に関する事務

四 生活保護に関する事務

五 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務

五の二 社会福祉事業に関する事務

五の三 知的障害者の福祉に関する事務

六 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務

六の二 老人福祉に関する事務

七 母子保健に関する事務

七の二 介護保険に関する事務

八 障害者の自立支援に関する事務

八の二 生活困窮者の自立支援に関する事務

九 食品衛生に関する事務

九の二 医療に関する事務

十 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務

十一 結核の予防に関する事務

十一の二 難病の患者に対する医療等に関する事務

十二 土地区画整理事業に関する事務

十三 屋外広告物の規制に関する事務

2 指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

(※参考:「地方自治法」e-GOV法令検索様HPより)

32 持続可能な開発目標〈SDGs〉について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.2025年を達成年限としている。

2.17分野の目標で構成されている。

3.国際連合児童基金〈UNICEF〉で採択された。

4.開発途上国が目指す目標を中心に構成された。

5.ミレニアム開発目標〈MDGs〉の後継として採択された。

解答2・5

解説

持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標である。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っている。SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に取り組んでいる。

(参考:「SDGsとは?」外務省HPより)

1.× 「2025年」ではなく2030年を達成年限としている。なぜなら、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載されているため。各国や国際社会は、2015年から2030年までの15年間で設定された目標達成に向けて取り組んでいる。

2.〇 正しい。17分野の目標で構成されている。17分野のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っている。

3.× 「国際連合児童基金〈UNICEF〉」ではなく、国連総会(国連サミット)で採択された。2015年9月の国連総会(国連サミット)で加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された。

・国連児童基金とは、第二次世界大戦によって荒廃した国々の子どもたちに緊急の食料を与え、健康管理を行う目的で1946年に設立された。 ユニセフは開発途上国の子どもや母親に長期の人道援助や開発援助を行う。 ユニセフは緊急援助基金から開発機関へと発展した。

設置年:昭和21(1946)年、本部:ニューヨーク、協力形態:多国間協力、事業内容:①開発途上国や紛争中の国の子供の支援、②児童の権利に関する条約(子供権利条約)の普及、備考:保健、栄養、水・衛生、教育、HIV/エイズ、保護、緊急支援、アドボカシー(政策提言)などの活動を実施している。

4.× 「開発途上国」ではなくすべての国が目指す目標を中心に構成された。SDGsの前身であるMDGs(ミレニアム開発目標)は、主に開発途上国を対象としていた。一方、SDGsは、開発途上国だけでなく先進国を含むすべての国が、国内および国際的に取り組むべき普遍的(ユニバーサル)な目標として構成されている。

5.〇 正しい。ミレニアム開発目標〈MDGs〉の後継として採択された。持続可能な開発目標(SDGs)は、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された。

①2030年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生10万人当たり70人未満に削減する。

②全ての国が新生児死亡率を少なくとも出生1,000件中12件以下まで減らし、5歳以下死亡率を少なくとも出生1,000件中25件以下まで減らすことを目指し、 2030年までに、新生児及および5歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。

③2030年までに、エイズ、結核、マラリア及および顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及およびその他の感染症に対処する。

④2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及および福祉を促進する。

⑤薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。

⑥2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。

⑦2030年までに、家族計画、情報・教育及および性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスを全ての人々が利用できるようにする。

⑧全ての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的てきな保健サービスへのアクセス及および安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成する。

⑨2030年までに、有害化学物質、並びに大気、水質及および土壌の汚染による死亡及および疾病の件数を大幅に減少させる。

⑩全ての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。

⑪主に途上国に影響を及ぼす感染性及および非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援する。また、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)及および公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及およびワクチンへのアクセスを提供する。同宣言は公衆衛生保護及び、特に全ての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する途上国の権利を確約したものである。

⑫途上国、特に後発途上国及び小島嶼途上国において保健財政及び保健人材の採用、能力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。

⑬全ての国々、特に途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及および危険因子管理のための能力を強化する。

(※参考:「3.すべての人に健康と福祉を」unicef様HPより)

33 コミュニティ・アズ・パートナー・モデルについて正しいのはどれか。2つ選べ。

1.10のサブシステムで構成される。

2.サブシステムは相互に影響しあう。

3.地域のコアとなる情報に教育が含まれる。

4.分析、立案、評価の3段階で構成される。

5.ストレッサーに対する抵抗力の向上を目指す。

解答2・5

解説

コミュニティ・アズパートナー・モデルとは、アンダーソンとマクファーレンによって開発されたプライマリヘルスケアに力点をおいた地域モデルである。つまり、地域(コミュニティ)を対象とした看護過程モデルである。地域アセスメントと活動プロセスの2要素から構成される。地域アセスメントでは、住民をコアに、地域を8つのサブシステムからなる1つの生物体ととらえて総合的に情報収集を行う。地域アセスメントでの情報収集、分析をもとに地域の看護診断を行い、地域の健康課題に対して計画立案、介入(実践)、評価をするという活動プロセスをたどる。このサイクルを繰り返し行う。サブシステムには、①物理的環境、②教育、③安全と交通、④政治と行政、⑤保健医療と社会福祉サービス、⑥コミュニケーション、⑦経済、⑧レクリエーションがある。

1.× 「10」ではなく8のサブシステムで構成される。サブシステムには、①物理的環境、②教育、③安全と交通、④政治と行政、⑤保健医療と社会福祉サービス、⑥コミュニケーション、⑦経済、⑧レクリエーションがある。

2.〇 正しい。サブシステムは相互に影響しあう。なぜなら、コミュニティ・アズパートナーモデルは、地域(コミュニティ)を一つの生命体のように捉えるため。したがって、その構成要素である各サブシステム(物理環境、教育、経済など)は、互いに関連し、影響を与え合っていると考える。例えば、地域の経済状況(経済サブシステム)が悪化すると、住民の健康状態(保健・社会サービスサブシステムへの影響)や犯罪率(安全・交通サブシステムへの影響)にも影響が出る可能性がある。

3.× 地域のコアとなる情報に、「教育」ではなく住民が含まれる。住民がコアに、教育はサブシステムに含まれる。

4.× 「分析、立案、評価の3段階」ではなく「計画立案、介入(実践)、評価の3段階」で構成される。まず、地域の情報を集め分析して健康課題を特定し(アセスメント・診断)、それに対する計画を立て(計画)、計画に基づいて活動を実施し(介入)、その結果を評価する(評価)というサイクルを回す。

5.〇 正しい。ストレッサーに対する抵抗力の向上を目指す。なぜなら、コミュニティ・アズパートナーモデルのは、地域(コミュニティ)を「ひとつの生き物(生態システム)」としてとらえるため。地域が直面する様々なストレッサー(ストレス要因)に対して、地域が持つ「抵抗線(レジスタンス)」や「ノーマルライン(通常の防衛線)」を強化し、健康問題の発生を防いだり、回復力を高めたりすることである。

プライマリヘルスケアは、アルマ・アタ宣言(1978年)で提唱されたものである。地域住民が一次的に利用する保健医療サービスを指す。

提唱元:アルマ・アタ宣言(WHOとUNICEF)

概念:「すべての人々に健康を」を目標に、病気の治療よりも予防対策や健康管理に重点を置いた保健活動

【4つの原則】

①住民のニーズに基づくこと

②地域資源の有効活用

③住民参加

④農業・教育・通信・建設・水利等、多分野間の協調と統合

【8つの活動項目】

①健康教育(ヘルスプロモーション)

②食料の供給と栄養の改善

③安全な飲料水の供給と基本的な環境衛生

④母子保健サービス(家族計画を含む)

⑤主要な感染症の対策(予防接種)

⑥風土病の対策

⑦簡単な病気やけがの治療(プライマリケア)

⑧必須医薬品の供給

(※参考:「プライマリ・ヘルス・ケア」特定非営利活動法人シェア様HPより)

34 健やか親子21(第2次)の重点課題で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.妊娠期からの児童虐待防止対策

2.育てにくさを感じる親に寄り添う支援

3.思春期の保健対策の強化と健康教育の推進

4.子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり

5.小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備

解答1・2

解説

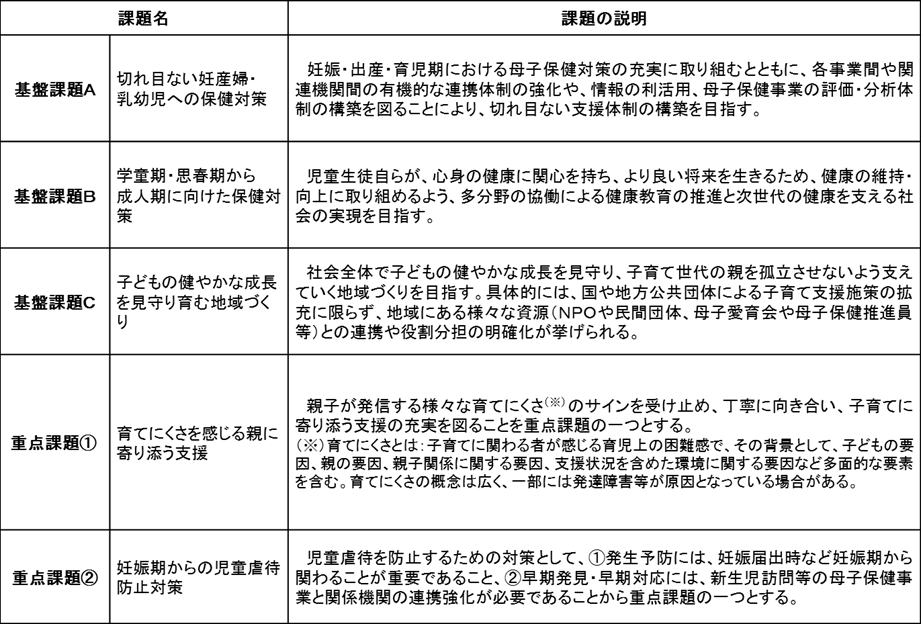

(※図引用:「健やか親子21(第2次)」厚生労働省HPより)

1~2.〇 正しい。妊娠期からの児童虐待防止対策/育てにくさを感じる親に寄り添う支援は、健やか親子21(第2次)の重点課題②である(※上図参照)。

3.5.× 思春期の保健対策の強化と健康教育の推進/小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備は、健やか親子21(第1次)の重点課題である(※下参照)。

4.× 子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくりは、健やか親子21(第2次)の基盤課題Cである(※上図参照)。

健やか親子21は、平成25年の第1次計画の最終評価報告書を受け、平成27年度より第2次計画が開始されている。第1次計画では目標を設定した指標が多かったため、第2次計画では見直しを行い、目標を設けた52の指標と、目標を設けない「参考とする指標」として28の指標を設定した。第2次計画の中間評価は5年後、最終評価は10年後を予定している。

<目標(2001-2014年:第一次)>

1. 思春期の保健対策の強化と健康教育の推進(十代の自殺、人工妊娠中絶、性感染症罹患)

2. 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援(妊産婦死亡、産後うつ病、産婦人科医・助産師数)

3. 小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備(低出生体重児、事故、妊娠・育児期間中の喫煙)

4. 子どものこころの安らかな発達の促進と育児不安の軽減(虐待死亡、母乳育児、心の問題に対応する小児科医)

(※参考:「健やか親子21(第2次)について」厚生労働省HPより)

35 精神保健福祉センターの業務で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.精神保健に関する普及啓発

2.地域自立支援協議会の運営

3.薬物の不正取引の取り締まり

4.自殺総合対策推進センターの運営

5.保健所と精神保健関係諸機関に対する技術指導、援助

解答1・5

解説

①根拠法令:精神保健福祉法(6条)

②目的:地域住民の精神的健康の保持増進、精神障害の予防、適切な精神医療の推進、自立と社会経済活動の促進のための援助等。

③設置基準:都道府県、指定都市

④配置職員:精神科医、精神保健福祉士(精神保健福祉相談員)、臨床心理技術者、保健師等

【業務内容】

①企画立案。

②保健所と精神保健関係諸機関に対する技術指導と技術援助。

③精神保健関係諸機関の職員に対する教育研修。

④精神保健に関する普及啓発。

⑤調査研究。

⑥精神保健福祉相談(複雑または困難なもの)

⑦協力組織の育成。

⑧精神医療審査会に関する事務。

⑨自立支援医療(精神通院医療)の支給認定、精神障害者保健福祉手帳の判定。

(参考:「精神保健福祉センターと保健所」厚生労働省HPより)

1.〇 正しい。精神保健に関する普及啓発は、精神保健福祉センターの業務である。これは、精神保健福祉法6条2項1に「精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと」と記載されている(※引用:「精神保健福祉法」e-GOV法令検索様HPより)。

2.× 地域自立支援協議会の運営は、主に市町村が実施する(※都道府県協議会もあり)。地域自立支援協議会とは、障害のある人が地域で安心して暮らせるよう、市町村が中心となって関係機関や当事者と話し合い、支援体制を整える場である。福祉・医療・教育など多分野が連携し、地域全体で支援を考える(※参考:「(自立支援)協議会について」厚生労働省様HPより)。

3.× 薬物の不正取引の取り締まりは、主に警察が実施する(※麻薬取締官も担当)。薬物を取り締まる主な国内法規として、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、大麻取締法、あへん法などがある。毒物及び劇物取締法や薬機法も一部関連する。

4.× 自殺総合対策推進センター(現在:いのち支える自殺総合対策推進センター)は、国立精神・神経医療研究センターが運営している。自殺対策に関する国の中核的機関である。

・国立精神・神経医療研究センターとは、精神疾患や神経・筋疾患などの研究と治療を専門とする、日本の国立の高度専門医療研究センターである。最新の医学研究に基づいた診療・治療を行い、心と脳の健康の維持・向上を目的としている。

・自殺総合対策推進センターとは、自殺予防の推進を目的とした中核的機関であり、自治体における自殺対策計画の策定支援や、地域の支援体制の強化を行っている。専門的な知見の提供、研修の実施、情報の集約・分析などを通じて、地域ごとの実効性のある対策づくりを支援している。

5.〇 正しい。保健所と精神保健関係諸機関に対する技術指導、援助は、精神保健福祉センターの業務である。これは、精神保健福祉法6条2項2に「精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと」と記載されている(※引用:「精神保健福祉法」e-GOV法令検索様HPより)。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ