この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

1 令和元年(2019年)の生活習慣病の動向で正しいのはどれか。

1.肥満者の割合は男性より女性の方が多い。

2.脳血管疾患の死亡率は脳内出血より脳梗塞が高い。

3.悪性新生物の年齢調整死亡率で男性の部位別の第1位は大腸である。

4.糖尿病を強く疑われる者のうち現在治療を受けている者の割合は、男女ともに50%以下である。

解答2

解説

1.× 逆である。肥満者の割合は「女性」より「男性」の方が多い。肥満者(BMI≧25kg/m2)の割合は男性33.0%、女性22.3%であり、この10年間でみると、女性では有意な増減はみられないが、男性では平成25年から令和元年の間に有意に増加している。やせの者(BMI<18.5kg/m2)の割合は男性3.9%、女性11.5%であり、この10年間でみると、男女とも有意な増減はみられない。また、20歳代女性のやせの者の割合は20.7%である。65歳以上の高齢者の低栄養傾向の者(BMI≦20kg/m2)の割合は男性12.4%、女性20.7%であり、この10年間でみると男女とも有意な増減はみられない。年齢階級別にみると、男女とも85歳以上でその割合が高い(※引用:「令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要」厚生労働省HPより)。

2.〇 正しい。脳血管疾患の死亡率は、脳内出血(26.5%)より脳梗塞(47.9%)が高い。ちなみに、くも膜下出血は9.5%である(※引用:「脳血管疾患による主な死因」e-stat 統計でみる日本HPより)。

3.× 悪性新生物の年齢調整死亡率で、男性の部位別の第1位は、「大腸」ではなく肺がんである。ちなみに、男性の部位別の第2位:胃がん、第3位:大腸がんである。女性の部位別の第1位:大腸がん、第2位:肺がん、第3位:すい臓がんである(※引用:「がんの死亡数」東京都福祉保健局HPより)。

4.× 糖尿病を強く疑われる者のうち、現在治療を受けている者の割合は、男女ともに「50%以下」ではなく50%以上である。「糖尿病が強く疑われる者」のうち、現在治療を受けている者の割合は76.6%である。男女別 にみると男性で78.7%、女性で74.1%であり、男女とも有意に増加している。性・年齢階級別にみると、40 歳代男性では治療を受けている割合が他の年代よりも低い(引用:「糖尿病の調査・統計・数字」糖尿病ネットワークHPより)。

生活習慣病は、「食習慣、運動習慣、休養の取り方、喫煙、飲酒などの生活習慣が、その発症・伸展に関与する疾患群」と定義されている。生活習慣病の背景因子として、①遺伝性因子、②環境因子、③生活習慣因子が考えらえているが、「生活習慣因子」は生活習慣病の積極的予防に最も重要な要素とされている。

2 自治会の説明で正しいのはどれか。

1.地緑組織である。

2.小学校区が最小単位である。

3.設置の義務が法律に定められている。

4.加入できるのは18歳以上の者である。

解答1

解説

自治会とは、同一地域の居住者によってつくられた任意団体で、共通の利益の実現や生活環境の向上を目的とした地縁組織である。地域の清掃活動や防災訓練、祭りの企画・運営などを通じて、住民同士の交流や安心・安全な暮らしづくりに貢献している。会費をもとに、広報や防犯活動も行われており、加入は任意である。

1.〇 正しい。地緑組織である。地緑組織とは、同じ地域に住んでいる人々が、地域のつながりや共通の目的をもとにつくられた団体である。自治会や町内会などがこれにあたり、防災・防犯・清掃・行事などを通じて地域をより良くする活動を行う。

2.× 「小学校区」ではなく区域(町内や集落、特定の区画など)が最小単位であることが多い。ただし、自治会の規模や範囲に法律上の明確な規定はない。

3.× 設置の義務が法律に「定められている」のではなく定められていない。自治会は任意団体であり、法律上の設置義務がない。

4.× 加入できるのは、「18歳以上の者である」という決まりはない。任意団体であるため、任意団体として各自治会が規約で定める(あるいは特に定めない)ものである。また、個人単位での加入ではなく、通常は「世帯単位」で加入することが多い。

3 令和3年(2021年)の労働力調査における日本の女性の労働で正しいのはどれか。

1.就業者は前年に比べ減少している。

2.労働力人口の総数の約6割を占めている。

3.年齢階級別労働力率では40~44歳が最も高い。

4.非正規の雇用形態はパート・アルバイトが最も多い。

解答4

解説

労働力調査とは、総務省統計局が毎月実施しており、労働市場における就業状況、失業者、失業率の統計が公表されている。労働力とは、財・サービスという生産物を作るために投入される人間の能力のことで、肉体的なもののみならず、知的なものも含む。

1.× 就業者は前年に比べ、「減少」ではなく増加している。労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、2021年平均で6860万人と、前年に比べ8万人の減少(2年連続の減少)となった。男女別にみると、男性は3803万人と20万人の減少、女性は3057万人と13万人の増加となった。また、15~64歳の労働力人口は、2021年平均で5931万人と、前年に比べ15万人の減少となった。男女別にみると、男性は3252万人と20万人の減少、女性は2679万人と6万人の増加となった(※引用:「第1 就業状態の動向」総務省統計局HPより)。

2.× 労働力人口の総数の「約6割」ではなく4.5割程度を占めている。労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、男女別にみると、男性は3803万人と20万人の減少、女性は3057万人と13万人の増加となった(※引用:「第1 就業状態の動向」総務省統計局HPより)。

3.× 年齢階級別労働力率で最も高いのは「40~44歳(78.9%)」ではなく25~29歳(83.2%)である(※引用:「表Ⅰ-2 年齢階級別労働力人口比率の推移」総務省統計局HPより)。

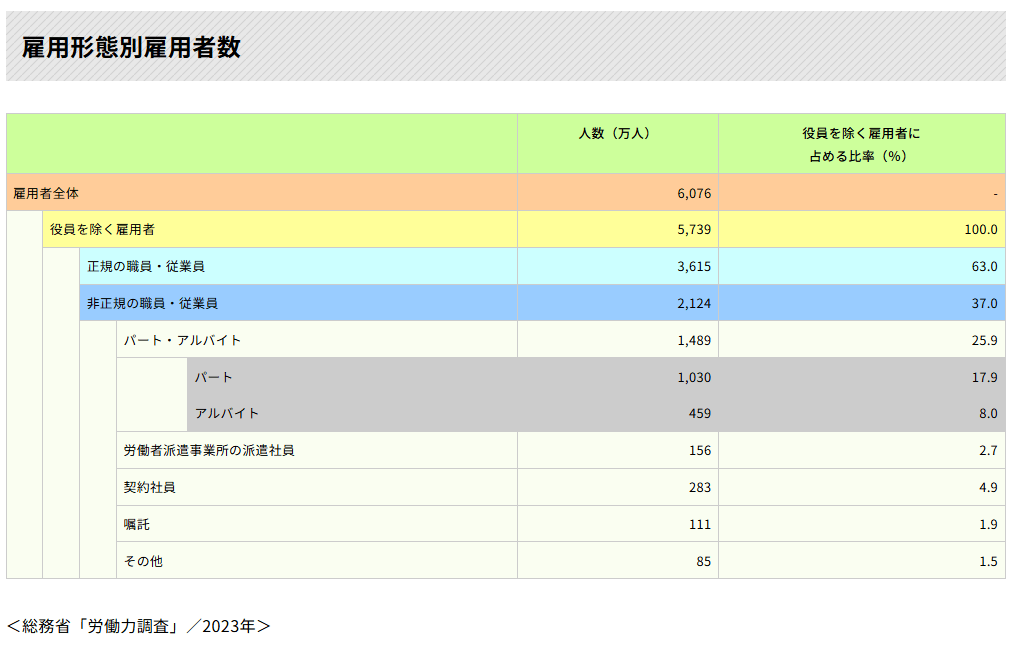

4.〇 正しい。非正規の雇用形態は、パート・アルバイトが最も多い。約7割を占めている(※下図参照)。なぜなら、非正規の雇用形態(2124万人)は、パート・アルバイト(1489万人)を占めているため。ちなみに、雇用者の約4割は非正規雇用者である。

(※図引用:「生活基盤の安定を図る生活設計」生命保険文化センター様HPより)

4 令和3年(2021年)の人口動態統計における年齢階級とその死因第1位の組合せで正しいのはどれか。

1.1~4歳:インフルエンザ

2.5~9歳:悪性新生物〈腫瘍〉

3.10~14歳:不慮の事故

4.15~19歳:心疾患

解答2

解説

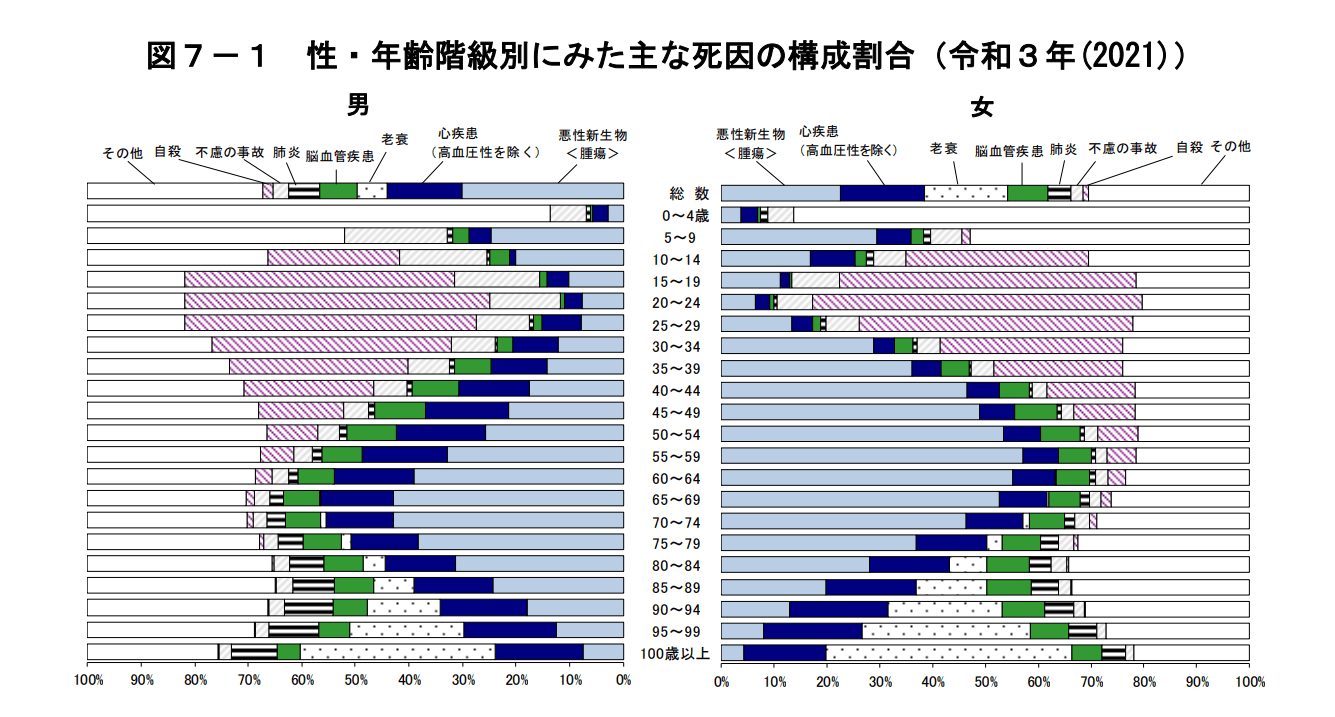

性・年齢(5歳階級)別に主な死因の構成割合をみると、男は5~9歳及び45~94歳では悪性新生物<腫瘍>、10~44歳では自殺、95歳以上では老衰が多く、女は5~9歳及び35~89歳では悪性新生物<腫瘍>、10~34歳では自殺、90歳以上では老衰が多くなっている。また、悪性新生物<腫瘍>のピークは、男では65~69歳、女では55~59歳となっている。1歳未満の乳児死亡数の死因別構成割合では、男女とも「先天奇形,変形及び染色体異常」の占める割合が多くなっている(※引用:「令和3年(2021年)の人口動態統計」厚生労働省HPより)。

(※図引用:「第1-1-2表 年齢階級・死因順位(1~5位)別にみた死亡率」津田塾大学様HPより)

1.× 1~4歳は、「インフルエンザ」ではなく不慮の事故である(ただし、上表の平成21年はわずかながら先天奇形,変形及び染色体異常のほうが高い)。

2.〇 正しい。5~9歳は、悪性新生物〈腫瘍〉である(ただし、上表の平成21年はわずかながら不慮の事故のほうが高い)。

3.× 10~14歳は、「不慮の事故」ではなく悪性腫瘍である(ただし、上表の平成21年は不慮の事故と同数である)。

4.× 15~19歳は、「心疾患」ではなく自殺である(ただし、上表の平成21年は不慮の事故と同数である)。

(※引用:「令和3年(2021年)の人口動態統計」厚生労働省HPより)

5 がん検診の精密検査の未受診者への受診勧奨で、受診率の向上に最も効果が期待できるのはどれか。

1.がん体験者の講演会を開催する。

2.保健師が精密検査の未受診者へ家庭訪問を行う。

3.広報誌に精密検査実施医療機関の一覧を掲載する。

4.自治体のホームページに精密検査の重要性を掲載する。

解答2

解説

・ポピュラーアプローチ(ポピュレーションストラテジー):対象を限定せず地域や職場など、集団全体に働きかけてリスクを下げる方法である。一次予防とされる。

・ハイリスクアプローチ(ハイリスクストラテジー):リスクの高いものに対象を絞り込んで働きかける方法である。2次予防とされる。

1.× がん体験者の「講演会」を開催するより効果が期待できるものが他にある。なぜなら、講演会は不特定多数を対象とした介入方法であるため。「精密検査の未受診者」という特定の対象者に直接的かつ確実に情報を届け、行動を促すことは期待できない。

2.〇 正しい。保健師が精密検査の未受診者へ家庭訪問を行う。なぜなら、「精密検査の未受診者」という特定の対象者に絞り込み、保健師という専門職が直接的かつ個別的に関わるアプローチ(ハイリスクアプローチ)であるため。これにより、未受診の理由を把握し、それに応じた情報提供や不安の軽減、具体的な受診調整などの支援が可能となる。

3.× 「広報誌」に精密検査実施医療機関の一覧を掲載するより効果が期待できるものが他にある。なぜなら、広報誌は、不特定多数を対象とした介入方法であるため。広報誌への掲載は、広く情報を提供する手段(ポピュレーションアプローチ)である一方、未受診者が必ず読むとは限らない。

4.× 自治体の「ホームページ」に精密検査の重要性を掲載するより効果が期待できるものが他にある。なぜなら、ホームページは、不特定多数を対象とした介入方法であるため。ホームページでの情報提供も、広報誌と同様に不特定多数に向けたアプローチ(ポピュレーションアプローチ)である。したがって、未受診者が自らアクセスしなければ情報が届かない。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ