この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み45〜47の問いに答えよ。

40歳の初産婦。妊娠経過に異常を認めなかった。妊娠41週2日、陣痛発来し未破水で入院した。GBS(-)。胎児機能不全のため、吸引分娩で4100gの児を娩出した。分娩所要時間は12時間30分であった。

46 出生後5分、Apgar〈アプガー〉スコアは8点であった。児の右上肢に運動麻痺を認める。鎖骨骨折はなく、呼吸に伴う胸郭の運動に左右差を認めない。

障害されている部位はどれか。

1.第1~2頸椎

2.第3~4頸椎

3.第5~6頸椎

4.第7~8頸椎

5.第1~2胸椎

解答3

解説

・40歳の初産婦(妊娠経過に異常なし)。

・胎児機能不全のため、吸引分娩(4100g児娩出)。

・出生後5分:アプガースコアは8点。

・児の右上肢に運動麻痺を認める。

・鎖骨骨折はなく、呼吸に伴う胸郭の運動に左右差を認めない。

→本児は、Erb〈エルブ〉麻痺が疑われる。Erb麻痺とは、上肢の上位型麻痺で、C5~6(C7)神経根に損傷を受けた場合に生じる麻痺である。肩の外転・外旋、肘の屈曲が主に侵される。手をそらすことができていればC7神経根は損傷を免れていると考えられてよい。

1.× 第1~2頸椎は考えにくい。なぜなら、第1~2頸椎の損傷の場合、呼吸筋や生命維持に関わる重要な神経を含むため。したがって、損傷すると致命的な呼吸障害や全身麻痺を引き起こす。

2.× 第3~4頸椎は考えにくい。なぜなら、第3~4頸椎の損傷の場合、横隔神経支配する神経が含まれているため。したがって、損傷すると呼吸困難や横隔膜麻痺を引き起こす。

3.〇 正しい。第5~6頸椎がもっとも考えられる。なぜなら、本児の右上肢に運動麻痺を認めるが、鎖骨骨折はなく、呼吸に伴う胸郭の運動に左右差を認めないため。Erb麻痺とは、上肢の上位型麻痺で、C5~6(C7)神経根に損傷を受けた場合に生じる麻痺である。肩の外転・外旋、肘の屈曲が主に侵される。手をそらすことができていればC7神経根は損傷を免れていると考えられてよい。

4.× 第7~8頸椎(Klumpke麻痺)は考えにくい。なぜなら、本児の右上肢に運動麻痺を認めるため。第7~8頸椎が障害された場合、前腕より遠位の運動が障害される。また、第7~8頸椎(Klumpke麻痺)は、そもそもが非常にまれであること、大部分は全型麻痺で出生し上位神経根に回復が認められ下位神経根に強い麻痺が残存したものであるため。

5.× 第1~2胸椎は考えにくい。なぜなら、本児の右上肢に運動麻痺を認めるため。第1~2胸椎が障害された場合、手指の運動が障害される。

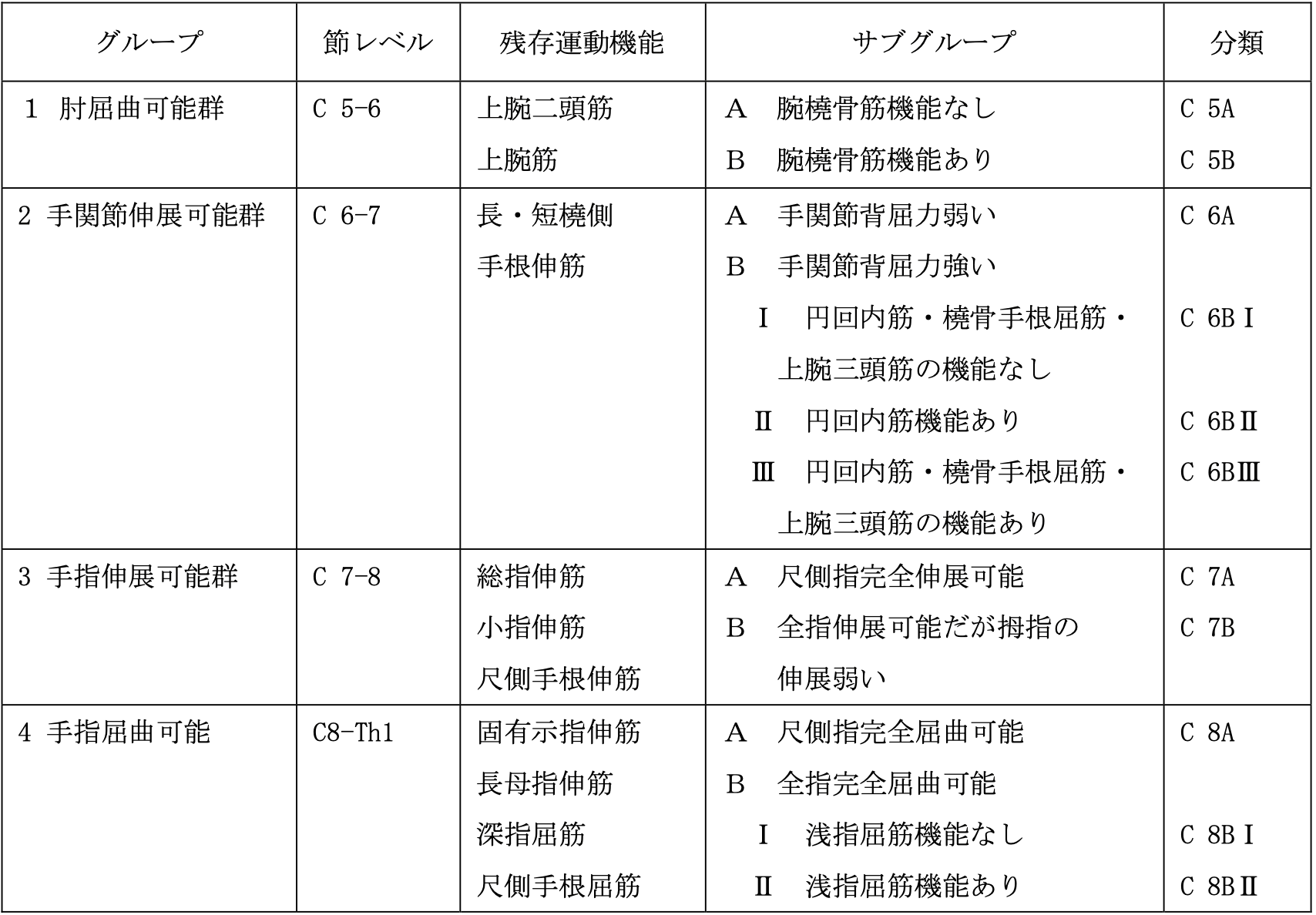

分娩麻痺は臨床症状によって、上位型麻痺(Erb麻痺)、全型麻痺、及び下位型麻痺(Klumpke麻痺)に分類されます。分類はおおむね1か月を経過した時点で行います。これらの典型的な症状は下記の通りですが、実際の症状は損傷の程度、自然回復の混在によって修飾され多彩です。

①上位型麻痺(「Erb麻痺」とも呼ばれます):C5、C6、時にこれらに加えてC7神経根に損傷を受けた場合に生じる麻痺です。肩の外転・外旋、肘の屈曲が主に侵されます。手をそらすことができていればC7神経根は損傷を免れていると考えられます。

②全型麻痺:上位型麻痺に加えてC8、T1神経根にまで損傷が及んだ場合に生じます。典型的には上肢全体が完全麻痺となりますが、T1神経根が損傷を免れている場合は指の屈曲のみ可能で他が完全麻痺となります。

③下位型麻痺(「Klumpke麻痺」とも呼ばれます):生下時より下位型を呈する麻痺は非常にまれで、大部分は全型麻痺で出生し上位神経根に回復が認められ下位神経根に強い麻痺が残存したものです。

(引用:大阪母子医療センター様HPより~分娩麻痺について~)

(※引用:Zancolli E : Functional restoration of the upper limbs in traumatic quadriplegia. in Structural and Dynamic Basis of Hand Surgery. 2nd ed, Lippincott, Philadelphia, p229-262, 1979)

次の文を読み45〜47の問いに答えよ。

40歳の初産婦。妊娠経過に異常を認めなかった。妊娠41週2日、陣痛発来し未破水で入院した。GBS(-)。胎児機能不全のため、吸引分娩で4100gの児を娩出した。分娩所要時間は12時間30分であった。

47 出生後6時間、両下肢の細かい振戦と口をもぐもぐさせる運動とを認める。血糖は60mg/dl。

次に行う検査はどれか。

1.腰椎穿刺

2.頭部MRI

3.動脈血ガス分析

4.頭部超音波検査

解答2or4(複数の選択肢を正解として採点)

理由:複数の正解があるため。

解説

・40歳の初産婦(妊娠経過に異常なし)。

・妊娠41週2日:陣痛発来し未破水で入院、GBS(-)。

・胎児機能不全のため、吸引分娩(4100g児娩出)。

・出生後6時間:両下肢の細かい振戦と口をもぐもぐさせる運動とを認める。

・血糖:60mg/dl。

→新生児けいれんの原因には、低血糖、低カルシウム・低マグネシウム・低ナトリウム血症などの代謝異常に伴う場合、感染症(髄膜炎、脳炎など)に伴う場合などがあげられる。最も優先される脳の疾患から検査すべきである。

→ちなみに、血糖値60mg/dLは、本症例のけいれんの原因とはいえない。なぜなら、新生児の血糖値は、約40~50mg/dl前後であるため。40mg/dl以下で低血糖と言われることが多い。

1.× 腰椎穿刺より優先されるものが他にある。なぜなら、本児には感染症の徴候(発熱、白血球増加、髄膜刺激症状など)が報告されていないため。ちなみに、腰椎穿刺とは、診断・検査のために脳脊髄液を採取するために、脊柱管に針を挿入する医療処置である。腰椎穿刺の主な理由は、脳や脊髄を含む中枢神経系の病気の診断に役立てることである。これらの状態の例には、髄膜炎およびくも膜下出血などがある。

2.△ 頭部MRIを実施すべきである。ただし、頭部MRIは脳の詳細な構造を評価できるが、検査に20分程度の時間がかかり、その間、動かないと正確な画像診断が行えない。新生児には鎮静が必要な場合もある。したがって、緊急性が高い場合や初期評価としては、より迅速で非侵襲的な検査が適切である。

3.× 動脈血ガス分析より優先されるものが他にある。なぜなら、本児には呼吸困難やチアノーゼなどの呼吸器症状が報告されていないため。動脈血ガス分析とは、酸素や二酸化炭素の血中濃度を測定し、呼吸状態や酸塩基平衡を評価する検査である。

【動脈血ガス分析の基準値】

・pH:7.4 ± 0.05

・PaCO2:35~45 mmHg

・PaO2:90~95 mmHg

・HCO3−:24 ± 2mEq/l

4.〇 正しい。頭部超音波検査を実施すべきである。なぜなら、頭部超音波検査は新生児の脳の異常を評価するために安全かつ非侵襲的な方法であり、特に出生直後の赤ちゃんに対して安全に行うことができるため。本児の場合、吸引分娩や巨大児(4100g)で出生しているため、頭蓋内出血のリスクが高い。したがって、本児の下肢の細かい振戦や口をもぐもぐさせる運動は、新生児けいれんの可能性があり、頭蓋内出血を疑えるため、頭部超音波検査を実施する。

次の文を読み48〜50の問いに答えよ。

Aさん、17歳。レストランでアルバイトをしている。Aさんには親からの被虐待歴があったため、以前から市保健師がAさんを支援していた。Aさんは、妊娠したかもしれないと市保健師に相談した。市保健師に伴われて産科病院を受診した結果、妊娠7週0日と診断された。同居しているパートナーは20歳の大学生で、同じレストランでアルバイトをしている。

48 Aさんは病院助産師に「産みたいけれど、お金がないので心配です。彼は入籍しようと言っています」と言う。病院助産師は市保健師とAさんへの支援について話し合った。

この時点の支援で優先すべきなのはどれか。

1.婦人保護施設に入所を勧める。

2.入院助産制度について説明する。

3.母子保健推進員に見守りを依頼する。

4.ひとり親家庭医療費助成金について説明する。

解答2

解説

・Aさん(17歳、レストランでアルバイト)。

・親からの被虐待歴(以前から市保健師が支援)。

・Aさん「妊娠したかもしれない」と市保健師に相談。

・産科病院を受診:妊娠7週0日と診断された。

・パートナー:同居、20歳の大学生(同じレストランでアルバイト)。

・Aさん「産みたいけれど、お金がないので心配です。彼は入籍しようと言っています」と。

・病院助産師は市保健師とAさんへの支援について話し合った。

→本症例の適切な支援を考えよう。

1.× 婦人保護施設に入所を勧める必要はない。なぜなら、親からの被虐待歴があるが、現在同居はしていないため。ちなみに、婦人保護施設とは、売春防止法第36条および配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第5条により、都道府県により設置される要保護女子および同伴児童を収容保護するための施設である。要は、配偶者からの暴力の被害者の保護を行うことができる施設である。

2.〇 正しい。入院助産制度について説明する。なぜなら、Aさんは「産みたいけれど、お金がないので心配です。」と経済的な問題に悩んでいるため。ちなみに、入院助産制度とは、児童福祉法第22条に基づき、経済的な理由で入院して出産することができない妊産婦に対して、出産費用を助成する制度である。

3.× 母子保健推進員に見守りを依頼する必要はない。なぜなら、Aさんは妊娠7週0日であり、母子保健推進員は産後のサポートに特化しているため。ちなみに、母子保健推進員とは、地域の妊産婦さんやお子さんの健康を見守るサポーター役として、市長より委嘱をうけて活動している。①母子保健に関する知識の普及、②母性および乳幼児の保険に関する問題の把握および情報提供、③健康診査、保健指導等の勧奨などの役割を持つ。つまり、住民と行政をつなぐパイプの役割が大きい。

4.× ひとり親家庭医療費助成金について説明する必要はない。なぜなら、本症例のパートナーは、同居しており、一緒にいるため。ひとり親家庭等医療費助成制度とは、ひとり親やその子ども、両親がいない子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部を助成する制度である。

次の文を読み48〜50の問いに答えよ。

Aさん、17歳。レストランでアルバイトをしている。Aさんには親からの被虐待歴があったため、以前から市保健師がAさんを支援していた。Aさんは、妊娠したかもしれないと市保健師に相談した。市保健師に伴われて産科病院を受診した結果、妊娠7週0日と診断された。同居しているパートナーは20歳の大学生で、同じレストランでアルバイトをしている。

49 妊娠29週0日。身長163cm、体重50kg(非妊時45kg)。体温36.6℃、脈拍68/分、血圧160/92mmHg。尿蛋白1+、尿糖(-)。Hb9.0g/dl、Ht31%。医師は入院加療を勧めたが、Aさんは「入院はしたくない」と言う。

病院助産師の対応で最も適切なのはどれか。

1.次回の妊婦健康診査は2週後として帰宅させる。

2.家事はパートナーがするよう伝えて帰宅させる。

3.アルバイトを休むよう伝えて帰宅させる。

4.入院の必要性を再度説明する。

解答4

解説

・Aさん(17歳、レストランでアルバイト)。

・妊娠29週0日:身長163cm、体重50kg(非妊時45kg)。

・体温36.6℃、脈拍68/分、血圧160/92mmHg。

・尿蛋白1+、尿糖(-)。Hb9.0g/dl、Ht31%。

・医師は入院加療を勧めたが、Aさんは「入院はしたくない」と言う。

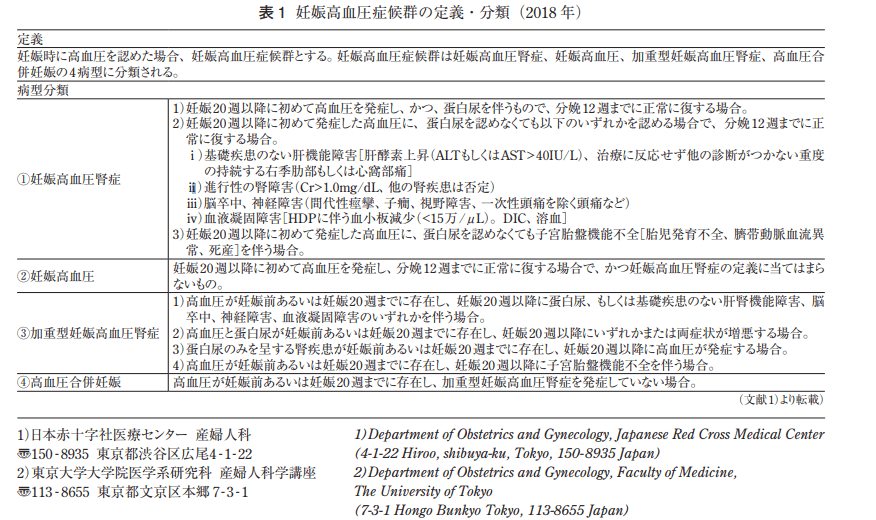

→本症例は、高血圧腎症が考えられる。高血圧腎症に対する支援が必要である。ちなみに、妊娠高血圧腎症とは、妊娠20週以降に高血圧・蛋白尿が出現した場合をいう。妊娠前から高血圧と蛋白尿が存在し、妊娠20週以降にいずれかが増悪し、臓器損傷などをきたした場合でも診断される(※詳しくは下図参照)。

(※図引用:「妊娠高血圧腎症の診断」著:神田昌子より)

1~3.× 次回の妊婦健康診査は2週後として/(家事はパートナーがするよう伝えて)/(アルバイトを休むよう伝えて)「帰宅させる」必要はない。なぜなら、本症例は高血圧腎症が考えられ、医師は入院加療を勧めているため。この状態で2週間後の妊婦健診を予約して帰宅させるのは、母体と胎児の安全確保ができてない。

4.〇 正しい。入院の必要性を再度説明する。なぜなら、高血圧腎症によって、母体と胎児に重大な影響を及ぼす可能性があるため。妊娠高血圧腎症になると、胎児に十分な栄養と酸素が届きにくいため、新生児が小さく低体重で生まれるリスクが高くなる。 また、新生児は成長後に生活習慣病にかかりやすくなる。したがって、Aさんは入院を拒否しているが、助産師として入院の必要性とその理由を丁寧に再度説明し、理解と納得を得るよう努める。

妊婦健康診査とは、妊婦さんや赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するために行うものである。 そして、医師や助産師などに、妊娠・出産・育児に関する相談をして、妊娠期間中を安心して過ごしていただくことが大切である。病気の有無を調べることだけが妊婦健診ではない。妊娠期間中を心身ともに健康に過ごし、無事に出産を迎えるためには、日常生活や環境、栄養など、いろいろなことに気を配る必要がある。より健やかに過ごすために、妊娠検診を活用する必要がある。検診費用には、公費による補助制度がある。日本では、「母子保健法」により、14回程度の健康診査の回数が勧められており、健康診査の間隔や実施する検査内容について、国が基準を示している。

【妊婦健康診査の望ましい基準】

①妊娠23週まで:4週間に1回

②24週~35週:2週間に1回

③36週~出産まで:1週間に1回

次の文を読み48〜50の問いに答えよ。

Aさん、17歳。レストランでアルバイトをしている。Aさんには親からの被虐待歴があったため、以前から市保健師がAさんを支援していた。Aさんは、妊娠したかもしれないと市保健師に相談した。市保健師に伴われて産科病院を受診した結果、妊娠7週0日と診断された。同居しているパートナーは20歳の大学生で、同じレストランでアルバイトをしている。

50 妊娠33週0日、Aさんは胎児発育不全と診断され入院した。妊娠34週2日に帝王切開で2020gの児を娩出した。児はNICUに入院となった。Aさんは「赤ちゃんが小さくて怖い。どのように育てればいいのかわかりません」と話していた。Aさんが退院後、パートナーだけが冷凍した母乳を持って児の面会に来ていた。生後1か月で児は退院が可能となった。病院助産師は市保健師とNICU看護師とで、Aさんへの支援の方針を話し合った。

Aさんへの支援で最も適切なのはどれか。

1.乳児院への入所

2.里親制度の利用

3.「子育てひろば」への参加

4.養育支援訪問事業の活用

解答4

解説

・Aさん(17歳、アルバイト、高血圧腎症)。

・Aさんには親からの被虐待歴があった。

・パートナー:同居、20歳の大学生(同じレストランでアルバイト)。

・妊娠33週0日:胎児発育不全(入院)。

・妊娠34週2日:2020gの児を娩出(帝王切開)。

・児:NICUに入院。

・Aさん「赤ちゃんが小さくて怖い。どのように育てればいいのかわかりません」と。

・Aさんが退院後、パートナーだけが冷凍した母乳を持って児の面会に来ていた。

・生後1か月で児は退院が可能となった。

・病院助産師は市保健師とNICU看護師とで、Aさんへの支援の方針を話し合った。

→本症例にあった支援を選択しよう。

1.× 乳児院への入所は優先度が低い。なぜなら、Aさん「赤ちゃんが小さくて怖い。どのように育てればいいのかわかりません」と育児自体をやりたくない(放棄)ではなく、育児に対する不安が強いため。ちなみに、乳児院とは、乳児を入院させてこれを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする児童福祉施設である。児童福祉法第37条に規定がある。

2.× 里親制度の利用は優先度が低い。なぜなら、Aさん「赤ちゃんが小さくて怖い。どのように育てればいいのかわかりません」と育児自体をやりたくない(放棄)ではなく、育児に対する不安が強いため。ちなみに、里親制度とは、育てられない親の代わりに一時的に家庭内で子どもを預かって養育する制度で、里親と子どもに法的な親子関係はなく、実親が親権者となる。

3.× 「子育てひろば」への参加は優先度が低い。なぜなら、本児(生後1か月)は、2020gの児でNICUに入院していたことから、現時点で、自宅での育児に対する直接的な支援が必要となるため。ちなみに、子育てひろば(地域子育て支援拠点)とは、0~3歳を中心とした乳幼児とその保護者が、一緒に遊んで過ごせる場所である。

4.〇 正しい。養育支援訪問事業の活用が最も優先される。なぜなら、Aさん「赤ちゃんが小さくて怖い。どのように育てればいいのかわかりません」と初めての育児で不安を感じているため。また、Aさんには親からの被虐待歴があり、親にも頼れない状況である。そのうえで、本児(生後1か月)は、2020gの児でNICUに入院していたことから、何らかの支援が必要である。ちなみに、福祉法第6条5項に「養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童、若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう」と規定されている(※一部引用「福祉法第6条5項」e-GOV法令検索様HPより)。ちなみに、特定妊婦とは、妊娠中から家庭環境におけるハイリスク要因を特定でき、出産前の支援が必要な妊婦のことである。ハイリスク要因には、収入基盤の不安定さ、親が知的・精神的障害者、若年の妊婦、妊婦健康診査未受診、妊娠届の未提出などがある。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ