この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み50~52の問いに答えよ。

A市では、認知症サポーター養成講座を市内の地域包括支援センターに委託している。Bさん(78歳、女性)は、地域包括支援センターの保健師による認知症サポーター養成講座に参加した。講座で、認知症は薬だけでなく日常生活の過ごし方や周囲の人の対応の仕方によって症状や進行が違ってくることを知った。Bさんの夫(82歳)は、日常生活はおおむね自立しているが、ぼんやり過ごすことが増え、認知症と診断され服薬を継続していた。Bさんは夫への対応方法について悩んでおり、講座終了後に夫のことを保健師に相談した。

51 地域包括支援センターの保健師からBさんの報告を受けたA市の高齢福祉課の保健師は、認知症の症状は加齢に伴う自然のことで対処のしようがないと捉えている人が多く、認知症への市民の理解と行動が必要だと考えた。

A市の高齢福祉課の保健師が初めに取り組むのはどれか。

1.民生委員の会議で認知症ケアパスの説明をする。

2.認知症サポーター養成講座受講者に対して活動を支援する。

3.市民の認知症の人に対する理解を促すキャンペーンを実施する。

4.市民に対して認知症の人が利用できる介護保険サービスを周知する。

解答3

解説

・A市の高齢福祉課の保健師

・認知症の症状は「加齢に伴う自然のこと」で対処のしようがないと捉えている人が多く、「認知症への市民の理解と行動が必要」だと考えた。

→「認知症は加齢による自然なこと」と誤解している市民が多い。

→「認知症への市民の理解と行動」が必要と考えている。

したがって、まずは市民全体の正しい理解を広げ、行動を促す啓発活動が求められる。

1.× 民生委員の会議で認知症ケアパスの説明をするより優先されるものがほかにある。なぜなら、民生委員と対象が限られており「市民全体の理解の促進」という課題には直接的でないため。

・民生委員は、日本独自の制度化されたボランティアである。地域社会の福祉の増進図っている。任期は3年で都道府県知事の推薦を受けて厚生労働大臣に委嘱されたものである。市町村の各地区に配置され、①住民の生活状況の把握、②関係機関との連携、③援助を要するものヘの相談援助を主な役割とする。根拠法令は「民生委員法」で給与の支給はない。

2.× 認知症サポーター養成講座受講者に対して活動を支援するより優先されるものがほかにある。なぜなら、なぜなら、認知症サポーター養成講座受講者と対象が限られており「市民全体の理解の促進」という課題には直接的でないため。また、認知症サポーター養成講座の受講者は、すでに認知症への理解を深めている層である。

3.〇 正しい。市民の認知症の人に対する理解を促すキャンペーンを実施する。なぜなら、これにより、認知症に対する誤解や偏見をなくし、早期発見・早期対応、そして地域での支え合いの基盤を築くことができるため。

4.× 市民に対して認知症の人が利用できる介護保険サービスを周知するより優先されるものがほかにある。なぜなら、「認知症は加齢による自然なこと」と誤解している市民へのアプローチにはならないため。

・介護保険サービスとは、施設に入所したり在宅で介護を受けたり、あるいは施設に通ったりして生活をサポートしてもらうサービスのことである。例えば、居宅介護サービスとしては、入浴介助、訪問看護、デイサービスなど、通所サービスとしては、ショートステイなどである。

次の文を読み50~52の問いに答えよ。

A市では、認知症サポーター養成講座を市内の地域包括支援センターに委託している。Bさん(78歳、女性)は、地域包括支援センターの保健師による認知症サポーター養成講座に参加した。講座で、認知症は薬だけでなく日常生活の過ごし方や周囲の人の対応の仕方によって症状や進行が違ってくることを知った。Bさんの夫(82歳)は、日常生活はおおむね自立しているが、ぼんやり過ごすことが増え、認知症と診断され服薬を継続していた。Bさんは夫への対応方法について悩んでおり、講座終了後に夫のことを保健師に相談した。

52 A市では、認知症サポーター養成講座の評価をすることとした。

この事業のアウトカム評価で適切なのはどれか。

1.養成したサポーター数の増加

2.認知症により要介護となる者の減少

3.養成したサポーターが活動できる場の増加

4.認知症が疑われてから認知症専門外来を受診するまでの期間の短縮

5.認知症の人や家族を支援する「チームオレンジ」に入るサポーター数の増加

解答5

解説

①ストラクチャー評価(企画評価):事業を実施するための仕組みや体制を評価するもの。

例:マンパワー、予算、会場の状況、関係機関との連携体制 等。

②プロセス評価(実施評価):事業の手順や実施過程、活動状況の妥当性を評価するもの。

例:事業参加者の募集方法、健康診査の従事者数・受診者数,事業の実施内容等。

③アウトプット評価:事業実施過程と参加状況などから直接生じた結果(数や量)を評価するもの。

④アウトカム評価(成果評価):事業の目的を達成したかどうかの最終的な成果を判断するもの。

例:参加者の6か月後のBMI値、糖尿病の治療継続者の割合、腹囲の減少率、参加者の運動回数 等。

1.× 養成したサポーター数の増加は、アウトプット評価である。

2.× 認知症により要介護となる者の減少は、認知症サポーター養成講座の直接的なアウトカム評価とはいえない(関連性が低い)。認知症サポーター養成講座は、主に認知症への理解を深め、地域での見守りや支え合いを促すことを目的としており、直接的に要介護状態になることを防ぐ効果を測定するのは困難である。

3.× 養成したサポーターが活動できる場の増加は、ストラクチャー評価である。「活動できる場の増加」は、サポーターが活動しやすい環境が整備されたかという環境面の変化を示すものである。

4.× 認知症が疑われてから認知症専門外来を受診するまでの期間の短縮は、認知症サポーター養成講座の直接的なアウトカム評価とはいえない(関連性が低い)。なぜなら、講座の主目的は「理解と支え合い」であるため。認知症サポーターが早期発見に貢献することは期待されるが、受診期間の短縮には、専門外来へのアクセスしやすさ、医療機関側の体制、家族の認識など、サポーター養成講座以外の要因も大きく影響する。

5.〇 正しい。認知症の人や家族を支援する「チームオレンジ」に入るサポーター数の増加は、認知症サポーター養成講座のアウトカム評価である。講座が単なる知識提供で終わらず、地域での「支え合い」という社会的な行動変容を促していることを示す。

・チームオレンジとは、認知症サポーターが具体的な支援活動を行うための組織化された活動である。

①キャラバン・メイト養成研修事業:認知症サポーター養成講座の講師で、講座の企画・立案および実施を行うキャラバン・メイトを養成することを目的とする。

②認知症サポーター養成講座:地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成することを目的とする。

③ステップアップ講座の実施:認知症サポーター養成講座修了者の認知症に関する基礎知識・理解を深めるための講義等を通じて、チームオレンジの活動に参画するなど,より実際の支援活動に繋げることを目的とする。

(引用:「認知症サポーター等養成事業実施要網」厚生労働省HPより)

次の文を読み53、54の問いに答えよ。

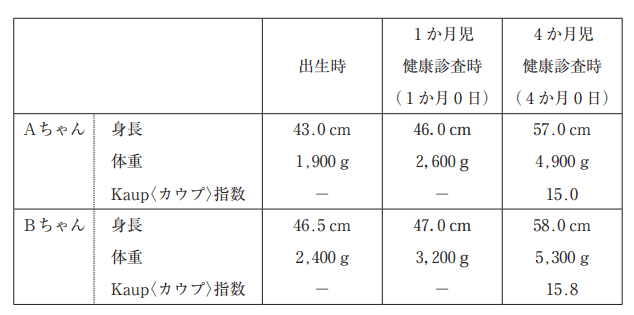

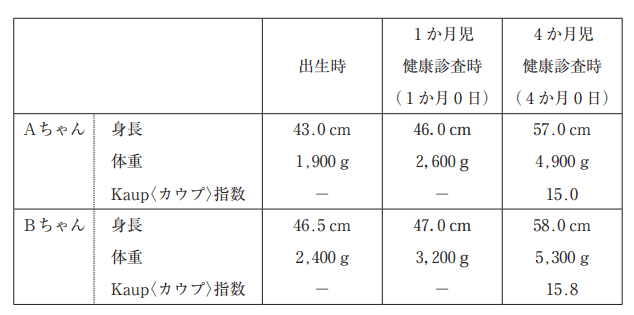

双生児のAちゃんとBちゃんは在胎週数37週0日で出生した(いずれも女児)。AちゃんとBちゃんは、母親(37歳)と父親(45歳)に連れられて市の4か月児健康診査に来所した。出生時、1か月児健康診査時、4か月児健康診査時の身長と体重計測の結果を表に示す。

53 保健師の個別指導の際、保健師が母親に計測の結果について説明する内容で適切なのはどれか。

1.「Aちゃんは1日の体重増加量が少ないです」

2.「Bちゃんは1日の体重増加量が少ないです」

3.「AちゃんもBちゃんも体格はやせぎみです」

4.「AちゃんもBちゃんも体重増加量は良好です」

解答4

解説

・0~3か月:25~30g

・3~6か月:20~25g

・6~9か月:15~20g

・9~12か月:7~10g

1.× Aちゃんの1日の体重増加量は、「少ない」とはいえない。なぜなら、2600g(1か月検診)から、4900g(4か月検診)と2300gの増加が見られているため。2300gの増加を90日で割ると、1日当たり25.6g/日の増加となり、正常範囲内といえる。

2.× Bちゃんの1日の体重増加量は、「少ない」とはいえない。なぜなら、3200g(1か月検診)から、5300g(4か月検診)と2100gの増加が見られているため。2100gの増加を90日で割ると、1日当たり23.3 g/日の増加となり、正常範囲内といえる。

3.× Aちゃん、Bちゃんとも体格は、「やせぎみ」とはいえない。なぜなら、二人ともカウプ指数は15以上みられるため(※15≦標準値<19)。

・Aちゃん(4か月時のカウプ指数):15.0

・Bちゃん(4か月時のカウプ指数):15.8

4.〇 正しい。「AちゃんもBちゃんも体重増加量は良好です」と説明する。なぜなら、4か月検診の際、1日当たり20~25gの増加で正常範囲内と判断されるため。

カウプ指数とは、生後3か月から5歳までの乳幼児に対して、肥満や、やせなど発育の程度を表す指数である。 成人で使用されるBMIと同じ計算法であるが判定基準が異なる。 カウプ指数の正常値はおおよそ15~19とされており、それ以上を肥満、以下をやせと判定する。

体重(g)÷【身長(cm)の二乗】× 10

15≦標準値<19

次の文を読み53、54の問いに答えよ。

双生児のAちゃんとBちゃんは在胎週数37週0日で出生した(いずれも女児)。AちゃんとBちゃんは、母親(37歳)と父親(45歳)に連れられて市の4か月児健康診査に来所した。出生時、1か月児健康診査時、4か月児健康診査時の身長と体重計測の結果を表に示す。

54 保健師との面談で、母親は「初めての育児で慣れないことが多いですが、少しずつ授乳のペースをつかめてきたので、なんとかやれるような気持ちになってきました。でも、まとまった睡眠がとれず、もうろう状態で育児に追われているような感じがしています」と話した。

保健師は家族システム理論を用いて情報収集を行うことにした。

収集する情報で正しいのはどれか。

1.父親の出勤と帰宅時間

2.母親の日中の休息の方法

3.育児にかかる経済的負担感

4.母親の育児に関する情報源

解答1

解説

・母親は「初めての育児で慣れないことが多いですが、少しずつ授乳のペースをつかめてきたので、なんとかやれるような気持ちになってきました。でも、まとまった睡眠がとれず、もうろう状態で育児に追われているような感じがしています」と。

→家族システム理論についておさえておこう。家族システム理論とは、家族を「相互に影響し合うひとつのシステム」として捉える理論のことである。母親だけでなく、父親や他の家族との関わり方・役割分担・生活リズムを理解することが重要とされている。

1.〇 正しい。父親の出勤と帰宅時間は、収集する情報である。なぜなら、家族システム理論では、家族全体を一つのシステムとして捉え、メンバー間の相互作用が個々のメンバーに影響を及ぼすと考えるため。本設問のように、母親が「もうろう状態」であるのは、睡眠不足に加えて、育児の負担が母親一人に集中している可能性がある。父親の行動パターンを知ることで、育児負担の軽減に向けた具体的な支援策を検討できる。

2.4.× 母親の日中の休息の方法/母親の育児に関する情報源より優先されるものがほかにある。なぜなら、個人(母親)のセルフケア・育児に関する情報であるため。家族全体のシステム把握とは関連性が低い。

3.× 育児にかかる経済的負担感より優先されるものがほかにある。なぜなら、本設問のように、母親が訴えている「まとまった睡眠がとれず、もうろう状態」という直接的な問題は、主に育児や家事の負担と睡眠不足に起因する可能性が高いため。経済的側面と家族システム理論との直接的な関連性は低い。

次の文を読み55の問いに答えよ。

Aさん(42歳、女性)は1人暮らし。短期大学を卒業後に就職したが、5年前に仕事を解雇された。母親は2年前に他界し、そのころから「外出するとストーカーに追われる」「電磁波で狙われて怖い」と訴えるようになり自宅に引きこもっている。Aさんはこの数日、隣人を見て「お前がストーカーだな」と怒鳴りトラブルが続いている。

55 Aさんとのトラブルに困った隣人が保健所へ相談に来た。保健師がAさん宅を訪問すると、Aさんは「買い物や仕事を探しに行きたいが、ストーカーのせいで外出できない」「電磁波で攻撃されるため眠れない」と話した。

Aさんへの保健師の声かけで適切なのはどれか。

1.「一緒に警察に相談に行きませんか」

2.「一緒にハローワークへ行きましょう」

3.「隣人が迷惑することはやめてください」

4.「電磁波の攻撃はないので安心してください」

5.「眠れないことについて医師に相談してみませんか」

解答5

解説

・Aさん(42歳、女性、1人暮らし)。

・短期大学を卒業後:就職(5年前に解雇)。

・この数日、隣人を見て「お前がストーカーだな」と怒鳴りトラブルが続いている。

・トラブルに困った隣人が保健所へ相談に来た。

・Aさん「買い物や仕事を探しに行きたいが、ストーカーのせいで外出できない」「電磁波で攻撃されるため眠れない」と話した。

→Aさんに妄想がみられ、生活に支障を来している状態である。否定や説得は逆効果となり、不信感や関係性の悪化につながる。

1.× 「一緒に警察に相談に行きませんか」と伝えるよりも優先されるものがほかにある。なぜなら、Aさんの妄想を肯定することになり、病識の獲得を妨げる可能性があるため。また、実際に警察が動いても「ストーカーがいない」という結果に終わり、Aさんの不信感をさらに強めてしまう恐れがある。

2.× 「一緒にハローワークへ行きましょう」と伝えるよりも優先されるものがほかにある。なぜなら、現時点では妄想(ストーカー)が強く生活機能も低下しているため。

・ハローワークとは、就職困難者の支援など地域の総合的雇用サービス機関であり主な業務として、①職業相談、②職業紹介、③求人確保、④事業主に対する助言・窓口業務、⑤就職後の障害者に対する助言・指導などがあげられる。公共職業安定所ともいわれる。

3~4.× 「隣人が迷惑することはやめてください」「電磁波の攻撃はないので安心してください」と伝えるよりも優先されるものがほかにある。なぜなら、Aさんの妄想に対し、一方的に否定や説得する形になり、Aさんの反発を生み信頼関係を築けないため。したがって、逆効果となり、不信感や関係性の悪化につながる。

5.〇 正しい。「眠れないことについて医師に相談してみませんか」と声かけする。なぜなら、妄想を否定せず、本人が自覚している症状(不眠)に焦点を当てて受診につなげる対応となるため。不眠の改善は、Aさんの心身の安定につながり、その後の治療や生活改善への第一歩となる。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ