この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

26 特定保健指導の初回面接に対する評価をするために、初回面接を実施した後に自記式質問紙調査を行った。

自己効力感の向上に該当する回答はどれか。

1.「継続して取り組むのは大変だ」

2.「健診時に指導も受けられて良い機会だった」

3.「現在の生活を続けると病気にかかると思った」

4.「自分が立てた目標は6か月で達成できると思う」

5.「実行すると病気になる可能性が低くなるかもしれない」

解答4

解説

自己効力感(セルフエフィカシー)とは、自分が行動しようと思っていること、変えようと思っている生活習慣などに対し、うまく達成できるという自信や確信のこと、自己効力感の理論はライフスタイル改善のプログラムに活用される。自己効力感を高める要因として、①成功体験、②代理的体験、③言語的説得、④生理的・情緒的状態(情緒的高揚)が挙げられる。

①成功体験:例えば禁煙できた日をカレンダーに一日ずつ×を書いていき、「1週間禁煙できた」と自信をつけること。

②代理的体験:同じような状況にある他者が目標を達成している様子から「自分にもできそうだ」と思うこと。

③言語的説得:自分自身や周囲の人からの言語的な賞賛や励ましのこと。

④生理的・情緒的状態(情緒的高揚):行動の変化を促すような情報に触れ気づきを得ることで行動変容への関心をもつこと。例えば、タバコを吸わなくなってから「イライラしにくくなったきがするな」と気づきをえることで、行動がさらに変わっていくことである。

1.× 「継続して取り組むのは大変だ」という回答は、自己効力感が低い状況を示しており、向上には該当しない。なぜなら、この回答は、目標達成に向けて努力すること自体に困難を感じており、自身の能力や持続力に自信が持てていない状態を示しているため。

2.× 「健診時に指導も受けられて良い機会だった」という回答は、特定保健指導の「有用性」や「満足度」を示しており、自己効力感の向上に直接該当するものではない。なぜなら、この回答から、具体的に「自分ならできる」という自信(自己効力感)につながったかどうかまで判断できないため。

3.× 「現在の生活を続けると病気にかかると思った」という回答は、健康危機意識の高まりを示しており、自己効力感の向上に直接該当するものではない。なぜなら、病気になりたくないという気持ちと、「自分なら健康的な行動を実践できる」という自信(自己効力感)は、別の概念であるため。

4.〇 正しい。「自分が立てた目標は6か月で達成できると思う」は、自己効力感の向上に該当する回答である。なぜなら、この回答は、自己効力感の向上に寄与する「代理的体験」に該当するため。「できると思う」という表現が、まさに自己効力感の核となる部分である。

5.× 「実行すると病気になる可能性が低くなるかもしれない」という回答は、自己効力感が低い状況を示しており、向上には該当しない。なぜなら、この回答は、行動の「結果に対する期待(アウトカム期待)」を示しており、自己効力感の向上に直接該当するものではないため。一方、何か行動後に気づきを得た発言は、「生理的・情緒的状態(情緒的高揚)」となり、自己効力感の向上に寄与する。

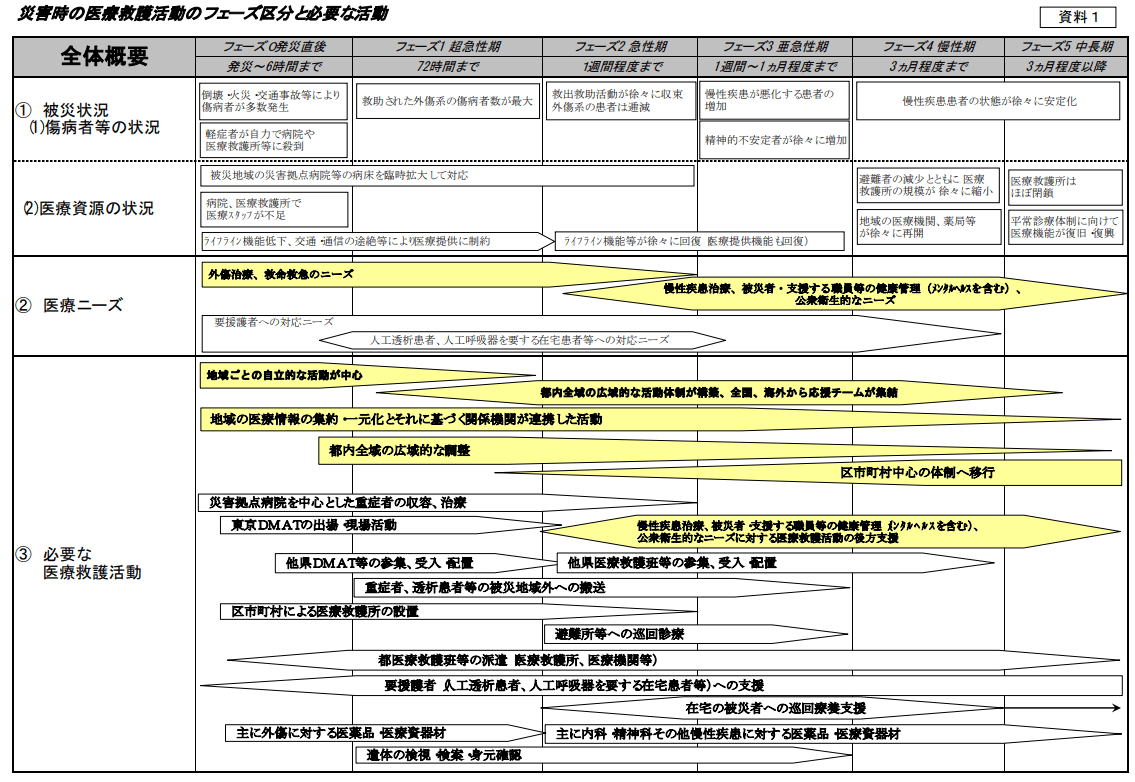

27 豪雨による河川の氾濫のためA市B地区の3分の1の住民が被災し、被災直後に市の災害対策本部が設置された。

被災当日のA市の保健師の対応で優先度が高いのはどれか

1.ボランティアの調整

2.家屋の消毒方法の指導

3.避難行動要支援者の安否確認

4.全戸訪問による健康調査の実施

5.避難所でのコミュニティづくり

解答3

解説

1.× ボランティアの調整よりも、「被災当日」に優先されるものが他にある。なぜなら、ボランティアの活動は、これらの初期段階の対応が一段落し、状況が落ち着いてから本格化することが多いため。かえって混乱を招く可能性がある。

2.× 家屋の消毒方法の指導よりも、「被災当日」に優先されるものが他にある。なぜなら、被災直後の当日は、まだ水が引いていない、あるいは浸水した家屋に立ち入るのが危険な状況である可能性が高いため。消毒作業は、泥の除去や清掃が終わってから行われるべき二次的な作業である。

3.〇 正しい。避難行動要支援者の安否確認は、被災当日のA市の保健師の対応で優先度が高い。なぜなら、「被災当日」で、豪雨による河川の氾濫で地域の3分の1が被災し、災害対策本部が設置された状況下では、命の危険に瀕している人々がいる可能性が高いため。特に、自力での避難が困難な高齢者、障害者、乳幼児、病人などの避難行動要支援者は、生命の危険に直結するため、その安否を迅速に確認することが最優先される。

4.× 全戸訪問による健康調査の実施よりも、「被災当日」に優先されるものが他にある。なぜなら、豪雨による河川の氾濫で3分の1の住民が被災した状況では、被災当日に被災地域の全戸を訪問して健康調査を行うことは、危険を伴い、物理的に非常に困難であるため。全戸訪問による健康調査は、状況が落ち着き、安全が確保されてから、段階的に実施される中長期的な活動となる。

5.× 避難所でのコミュニティづくりよりも、「被災当日」に優先されるものが他にある。被災当日は、目の前の生命と安全に関わる緊急性の高い業務(ライフライン)が優先されるため。避難所でのコミュニティづくりは、被災者の精神的な安定や生活の再建のために長期的に取り組むべき活動である。

(※図引用:「災害時の医療救護活動のフェーズ区分と必要な活動」東京都保健医療局様HPより)

28 観察研究における分析疫学の検討内容はどれか。

1.喫煙習慣と運動習慣との関係

2.市区町村ごとのワクチン接種率

3.食中毒の発生件数と季節との関係

4.適正体重の維持と心疾患の発症との関係

5.ランダム化比較試験〈RCT〉による新薬の効果

解答4

解説

研究の種類には、研究者が調査対象集団に対して何らかの働きかけ(介入)を行うか否かで、介入を行う「介入研究」と、介入を行わない「観察研究」とに大きく分類される。介入研究には、「臨床試験・地域研究」などがある。一方、観察研究には、大きく「①記述疫学・②分析疫学」に大別され、①記述疫学には、横断研究・時系列研究などがある。②分析疫学には、生態学的研究・横断研究・症例対照研究・コホート研究などがある。

・観察研究とは、対象とする集団に対して研究者が、治療や指導などの介入をしないで、健康・疾病に関するデータを集めて、その詳細を分析して、新しい知見(診断・治療法等の開発につながる情報や推定していた仮説の検証等)を得るための研究のことである。

・コホート研究とは、時間軸:前向き研究で、観察期間は長期間行う。信頼性は高いが費用・労力が大きい。

・症例対照研究とは、時間軸:後ろ向き研究で、観察期間はない。信頼性は低いが費用・労力が小さい。症例群と対照群に分け、両群の過去の曝露状況を比較する方法である。曝露と疾患発症の関連を明らかにする。

1~3.× 喫煙習慣と運動習慣との関係/市区町村ごとのワクチン接種率/食中毒の発生件数と季節との関係は、「記述疫学」に該当する。

・記述疫学とは、集団における疾病の頻度と分布を人・時間・場所の面から客観的に記述し、疾病の発生要因について仮説を立てる手法である。

4.〇 正しい。適正体重の維持と心疾患の発症との関係は、観察研究における分析疫学の検討内容である。なぜなら、分析疫学は、特定の「要因(曝露)」と「疾病(結果)」との間の因果関係や関連性の有無、その強さを統計的に分析する学問であるため。この場合、「適正体重の維持」が要因(曝露)、「心疾患の発症」が結果(疾病)にあたる。

5.× ランダム化比較試験〈RCT〉による新薬の効果は、「介入研究」に該当する。

・介入研究とは、研究者が意図的に一部の対象者に何らかの働きかけ(介入)を実施して、介入を受けた人たち(介入群)と受けなかった人たち(非介入群)を比較し、その影響を検討する研究である。

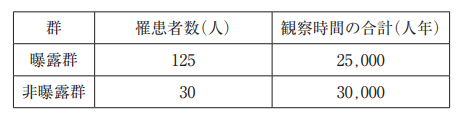

29 あるコホート研究において得られた結果を表に示す。

観察時間1000人年当たりの罹患率から求めた曝露による寄与危険の値はどれか。

1.0.20

2.0.25

3.1.25

4.4.0

5.5.0

解答4

解説

・寄与危険度(リスク差)とは、曝露群と非曝露群の疾病発症リスクの差のこと。「曝露因子があるとどれだけ危険度が増すか」を示す。何らかの介入を行った場合にどれだけの人が疾病を予防できるかが予測できるため、健康政策を進めるうえで重要な指標となる。

1~3.5.× 0.20/0.25/1.25/5.0は、本設問の寄与危険といえない。

4.〇 正しい。4.0は、観察時間1000人年当たりの罹患率から求めた曝露による寄与危険である。

・寄与危険とは、「(1)曝露群の罹患率」から「(2)非曝露群の罹患率」を引いた値である。

今回は、「観察時間1000人年あたりの罹患率」で求める。

【各群の罹患率(1000人年あたり)】

(1)曝露群の罹患率

125人の罹患者 ÷ 25,000人年 × 1000

= 5 / 1000人年

= 5.0 / 1000人年

(2)非曝露群の罹患率

30人の罹患者 ÷ 30,000人年 × 1000

= 1 / 1000人年

= 1.0 / 1000人年

【寄与危険の計算】

曝露群の罹患率 − 非曝露群の罹患率

= 5.0 − 1.0

= 4.0 / 1000人年

したがって、観察時間1000人年あたりの寄与危険の値は、選択肢4.4.0 である。

30 2種類の数量データの相関で正しいのはどれか。

1.相関係数は外れ値の影響を受けにくい指標である。

2.相関係数が大きいことは因果関係が確からしいことを意味する。

3.統計的に有意な相関がある変数間には、臨床的に有意な関連がある。

4.相関があるということは因果関係があるということの十分条件である。

5.変数間の関係がU字型の場合には相関係数での関連の評価はできない。

解答5

解説

1.× 相関係数は、外れ値の影響を受けにくい指標「である」と断言できない。なぜなら、相関係数は、各データの値と平均値からの偏差の積和を基に計算されるため(特にピアソンの積率相関係数)。したがって、データの中に他のデータから大きく離れた「外れ値」が存在すると、その外れ値が全体の相関係数に与える影響が非常に大きくなる。

・外れ値とは、他のデータと比べて極端に大きいまたは小さい値のことである。データの傾向から大きく外れており、測定ミスや特殊な条件による可能性がある。

・相関係数とは、2つの変数の相関の度合いを数値化して、2つの変数の関連性(線形関係の程度)を示す尺度である。相関係数は、絶対値が1に近いほど強い相関を示す。

2.× 相関係数が大きいことは、因果関係が確からしいことを意味する「とは限らない」。なぜなら、相関は2つの変数が一緒に変化する傾向を示すだけで、片方が他方の原因であるとはいえないため。背後に共通の第三の要因が存在することもある。例えば、「アイスクリームの売上と水難事故の件数には強い正の相関がある」という例が知られているが、アイスクリームが水難事故を引き起こしているわけではない。実際には「気温が高い」という第三の要因が、両者の増加に影響しているのである。

3.× 必ずしも、統計的に有意な相関がある変数間「でも」、臨床的に有意な関連がある「とはいえない」。なぜなら、統計的有意性は、観測された相関が偶然に生じた可能性が低いことを示すにすぎず、効果の大きさや実用的な重要性を示すものではないため。特にサンプルサイズが非常に大きい場合、臨床的には無視できるほど小さな相関でも、統計的には有意と判定されることがある。

4.× 相関があるからといって、必ずしも因果関係があるとは限らない。なぜなら、相関はあくまで2つの変数が共に変化する傾向を示すものであり、一方が他方の原因であることを示すものではないため。因果関係を立証するには、相関に加え、原因が結果に先行していること(時間的先行性)、交絡因子の除外、生物学的なメカニズムの妥当性などが求められる。さらに、因果推論にはランダム化比較試験などの厳密な研究デザインが必要である。相関は因果関係の必要条件である可能性はあるが、それだけでは十分とはいえない。

5.〇 正しい。変数間の関係がU字型の場合には、相関係数での関連の評価はできない。なぜなら、相関係数は、2つの変数間の線形(直線的)な関係の強さと方向を表す指標であり、非線形の関係は捉えにくいため。U字型(または逆U字型)の関係では、一方の変数の増加に対して、もう一方が減少した後に再び増加するなどのパターンをとるため、全体としては直線的な関連が弱く、相関係数は0に近づく。結果として、関係がないように見えることがある。例えば、運動量と死亡率の関係は、U字型とされ、過度でも不足でも死亡リスクが高まり、適度な運動で最も低くなる。このような関係は相関係数では捉えられない。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ