この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

11 肝炎対策基本法に定められている内容で正しいのはどれか。

1.肝癌の死亡率減少を指標に設定

2.肝炎対策の推進に関する予防計画の策定

3.国民が肝炎に関する正しい知識を持つ責務

4.各都道府県における肝炎対策推進協議会の設置

解答3

解説

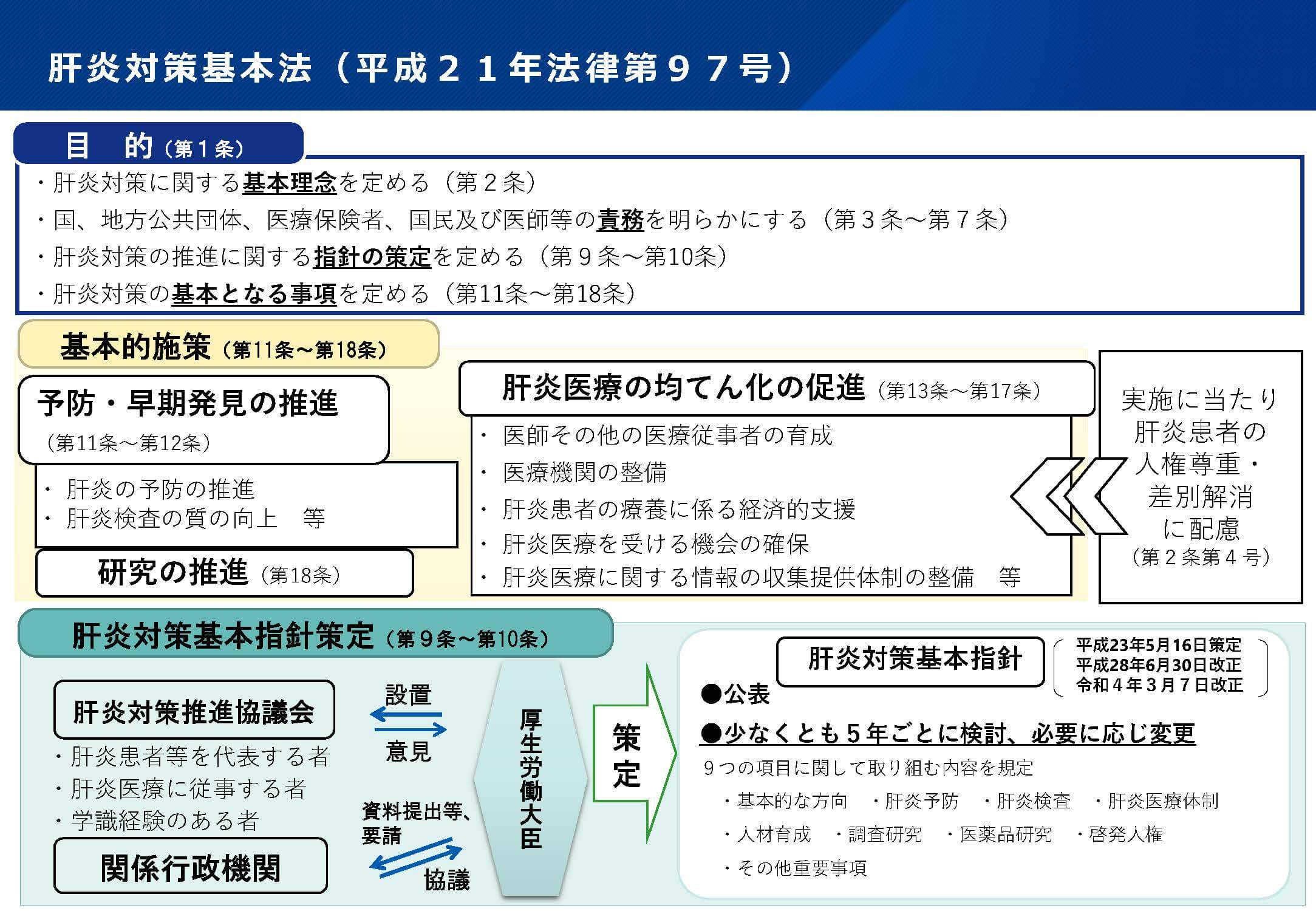

(※図引用:「肝炎対策基本法」肝炎情報センター様HPより)

肝炎対策基本法とは、日本で多くの人が感染する肝炎(B型・C型など)を予防・治療するために、国や自治体の責任や患者支援の仕組みを定めた法律である。早期発見・治療の推進や差別の防止も目的としている。

1.× 肝癌の死亡率減少を指標に設定は、肝炎対策基本法に定められていない。なぜなら、主に、予防・早期発見の推進が基本的施策となるため(※上図参照)。

2.× 肝炎対策の推進に関する「予防計画」ではなく基本的施策(基本的な計画)の策定が、肝炎対策基本法に定められている。この「基本的な計画」は、予防だけでなく、検査の推進、医療提供体制の整備、研究開発の促進、福祉施策との連携など、肝炎対策全般にわたる包括的な内容を含む。

3.〇 正しい。国民が肝炎に関する正しい知識を持つ責務は、肝炎対策基本法に定められている内容である。第五条(医療保険者の責務)において、「医療保険者は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及、肝炎検査に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない」と記載されている(※引用:「肝炎対策基本法」厚生労働省様HPより)。

4.× 具体的に、「各都道府県」における肝炎対策推進協議会の設置は、肝炎対策基本法に定められていない。第十九条(肝炎対策推進協議会)において、「厚生労働省に、肝炎対策基本指針に関し、第九条第三項に規定する事項を処理するため、肝炎対策推進協議会を置く」と記載されている(※引用:「肝炎対策基本法」厚生労働省様HPより)。

12 A市では12歳でう蝕がある児の割合が全国と比べ高いことから、市の保健師と教育委員会の学校保健担当者が連携して、学校でのフッ化物洗口事業を開始することになった。

事業内容で適切なのはどれか。

1.中学生を対象とする。

2.う蝕のある子どもを対象とする。

3.並行してブラッシング指導を実施する。

4.学校歯科医の診断結果で実施の可否を判断する。

解答3

解説

・A市:12歳でう蝕がある児の割合が全国と比べ高い。

・市の保健師と教育委員会の学校保健担当者が連携し、学校でのフッ化物洗口事業を開始する。

→フッ化物洗口事業とは、フッ化物洗口液を用いてぶくぶくうがいをすることで、歯の質を強くし、むし歯を予防する事業である。

1.× 中学生を対象とする優先度は低い。なぜなら、う蝕は学童期(一般的に6歳から12歳までの小学生)から進行し始めることが多いため。設問文から、「12歳でう蝕がある児の割合が高い」ということから、う蝕が進行する前に予防を開始することが重要である。

2.× 「う蝕のある子ども」のみではなく、う蝕のない子どもも含め対象とする。なぜなら、「う蝕の発生を予防する」ことを目的としているため。

3.〇 正しい。並行してブラッシング指導を実施する。なぜなら、ブラッシング指導と並行することで、効果的にう蝕予防に寄与できるため。フッ化物洗口とブラッシング指導を組み合わせることで、多角的にう蝕予防に取り組むことができ、より高い効果が期待できる。

4.× 学校歯科医の診断結果で実施の可否を判断する優先度は低い。なぜなら、学校でのフッ化物洗口事業は、地域全体のう蝕予防を目指す公衆衛生活動であるため。従って、原則として同意を得た児童・生徒全員を対象に実施されるものである。

・学校歯科医とは、小学校や中学校などの学校において、児童や生徒の歯や口の健康を守るために活動する歯科医師である。定期的な歯科健診を行い、虫歯や歯並びの問題を早期に発見し、必要があれば治療を勧めたり、歯みがき指導などの予防活動も行う。

13 Aさん(女児、小学3年生)は、昨日の給食後にトイレで嘔吐したため、早退した。今朝、Aさんの保護者から「病院を受診したところ、ノロウイルスによる感染性胃腸炎と診断された」と連絡があった。

このときの校内での感染拡大防止対策で優先度が高いのはどれか。

1.児童全員の健康観察を実施する。

2.Aさんが在籍するクラスを臨時休業にする。

3.保護者に保健だよりで感染症予防の指導を行う。

4.教職員を対象にした吐物の処理方法の研修会を行う。

解答1

解説

・Aさん(女児、小学3年生)

・昨日の給食後:トイレで嘔吐したため、早退。

・今朝、Aさんの保護者から「病院を受診したところ、ノロウイルスによる感染性胃腸炎と診断された」と連絡があった。

→ノロウイルスとは、もっとも一般的な胃腸炎の原因である。感染者の症状は、非血性下痢、嘔吐、胃痛(悪心・嘔吐、水様性下痢腹痛、発熱等の急性胃腸炎)が特徴である。

1.〇 正しい。児童全員の健康観察を実施する。なぜなら、ノロウイルスは、非常に感染力が強く、少量のウイルスでも感染が拡大する可能性があるため。Aさんが給食後に嘔吐したということは、給食を介した感染や、トイレでの接触感染、あるいは吐物からの飛沫感染など、すでに校内でウイルスが拡散しているおそれがある。

2.× Aさんが在籍するクラスを臨時休業(学級閉鎖)にする優先度は低い。なぜなら、臨時休業(学級閉鎖)の判断は、総合的な評価後(感染経路の広がり、発症者の数、地域での流行状況など)に慎重に行われるため。まずは、感染状況を把握するための情報収集(健康観察など)が優先される。

3.× 保護者に保健だよりで感染症予防の指導を行う優先度は低い。なぜなら、保健だよりの作成・配布には時間がかかり、緊急性が高い感染症拡大防止においては即時性に欠けるため。ノロウイルスの感染力は強く、迅速な対応が求められる。

・保健だよりとは、保育園において園児の健やかな成長を守るために必要なおたよりである。感染症対策や園児の健康状態などを保護者に向けて発行・配信することで、現場の状況を把握しやすくなる。

4.× 教職員を対象にした吐物の処理方法の研修会を行う優先度は低い。なぜなら、研修会のの企画・実施には時間と手間がかかるため。今回の「今朝、診断された」という緊急の状況下で直ちに開催することは困難である。吐物の処理は、感染拡大防止のために非常に重要であるため、平常時に行うべきである。

ノロウイルスは、もっとも一般的な胃腸炎の原因である。感染者の症状は、非血性下痢、嘔吐、胃痛(悪心・嘔吐、水様性下痢腹痛、発熱等の急性胃腸炎)が特徴である。発熱や頭痛も発生する可能性がある。症状は、通常ウイルス曝露後12〜48時間で発症し、回復は通常1〜3日以内である。合併症はまれだが、特に若人、年配者、他の健康上の問題を抱えている人では、脱水症状が起こることがある。原因として、①カキ等の二枚貝、②感染者の嘔吐物等への接触や飛沫による二次感染である。感染経路は、経口感染、接触感染、飛沫感染、空気(飛沫核)感染による。

【予防・拡大防止】

①感染源となる二枚貝等は、中心部まで十分に加熱(85~95℃以上、90秒以上)する。

②消毒には、通常のアルコール製剤や逆性石鹸は有効でないため、塩素系消毒剤(0.1%次亜塩素酸ナトリウム)を用いる。

③ノロウイルスは乾燥に強く、感染者の嘔吐物等が乾燥して空気中に飛散することで感染拡大するため完全に拭き取る。

④嘔吐物等の処理時には手袋、ガウンマスクを装着する。

(※参考:「ノロウイルスに関するQ&A」厚生労働省HPより)

14 健康危機の発生の未然防止はどれか。

1.検疫所の業務

2.発熱相談センターの設置

3.感染症患者の接触者の健康調査

4.食中毒を起こした事業者の営業停止

解答1

解説

平成13年に定められた「厚生労働省健康危機管理基本指針」によれば、健康危機管理とは、「医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関する業務であって、厚生労働省の所管に属するものをいう。」とされている。

この定義における「その他何らかの原因」の中には、阪神・淡路大震災や有珠山噴火のような自然災害、和歌山市毒物混入カレー事件のような犯罪、JCOによる東海村臨界事故のような放射線事故、健康被害は発生しなかったがその可能性が心配されたコンピュータ西暦2000年問題等、様々な原因の健康危機事例が含まれること、また、サリン事件のような化学兵器や毒劇物を使用した大量殺傷型テロ事件が発生した場合にも対処を求められる可能性があることにも留意する必要がある。すなわち、不特定多数の国民に健康被害が発生又は拡大する可能性がある場合には、公衆衛生の確保という観点から対応が求めれられているということである。(引用:「地域における健康危機管理について~地域健康危機管理ガイドライン~」厚生労働省HPより)

1.〇 正しい。検疫所の業務は、健康危機の発生の未然防止である。なぜなら、検疫所の業務は、健康危機の発生を未然に防止する役割を持つため。新型コロナウイルス感染症のパンデミック初期には、各国が水際対策として検疫を強化し、海外からの入国者に対するPCR検査や健康監視を行うことで、国内での感染拡大を遅らせる、あるいは防ぐための重要な役割を果たした。

・検疫所とは、海外から感染症や病害虫などが持ち込まれたり、また持ち出されることを防ぐ「検疫」を行う機関である。厚生労働省が所管する、国の機関で検疫所の業務は、2本の柱(法律)に基づいている。①「検疫法」に基づいて、海外からの入国者に対する検疫や、感染症のまん延を防止するための港湾における衛生業務等を行うため、②「食品衛生法」に基づいて、海外からの輸入食品の監視・指導業務等を行うため、全国の主要な海港・空港に設置されている。(※参考:「厚生労働省 検疫所」厚生労働省HPより)

2.× 発熱相談センターの設置は、健康危機の発生の「未然防止」とはいえない。

・発熱相談センターとは、すでに発熱やその他の症状がある人からの相談を受け付け、医療機関への受診調整や検査案内などを行うものである。これは、感染症がすでに発生し、拡大している状況下で、患者が適切に医療を受けられるようにするための「対応」である。

3.× 感染症患者の接触者の健康調査は、健康危機の発生の「未然防止」とはいえない。なぜなら、感染症患者の接触者の健康調査(接触者追跡)は、すでに発生した感染症の「拡大防止」を目的とした措置であるため。感染症が診断された後に、その患者と接触した可能性のある人々を特定し、健康状態を監視したり、検査を推奨したりするものである。

4.× 食中毒を起こした事業者の営業停止は、健康危機の発生の「未然防止」とはいえない。なぜなら、営業停止は、すでに発生した食中毒の「再発防止」や「拡大阻止」を目的とした措置であるため。食中毒が発生し、原因事業者が特定された後に行われる営業停止処分は、その事業者が再び食中毒を起こすことを防ぐため、また、現在流通している汚染食品によるさらなる被害の拡大を阻止するための行政処分である。

感染症サーベイランスとは、感染症の発生状況を調査・集計することにより、感染症の蔓延と予防に役立てるシステムのことである。感染症法(第12条及び第14条)に基づき、診断医療機関から保健所へ届出のあった情報について、保健所から都道府県庁、厚生労働省を結ぶオンラインシステムを活用して収集し、専門家による解析を行い、国民、医療関係者へ還元(提供・公開)することで、感染症に対する有効かつ的確な予防対策を図り、多様な感染症の発生・拡大を防止するものとなっている。患者の発生情報を統一的な手法で持続的に収集・分析し得られた情報を「疾病の予防と対策」のために迅速に還元するものである。

(参考:「サーベイランスについて」厚生労働省HPより)

15 労働基準法に規定する労務管理で正しいのはどれか。

1.残業時間に上限は設けられていない。

2.労働者が1年に取得する義務がある年次有給休暇は最低3日である。

3.生後満1年に満たない生児を育てる女性は1日2回育児時間を取得できる。

4.前日の就業時刻と翌日の就業時刻の間を10時間以上空けなければならない。

解答3

解説

労務管理とは、労働時間、休憩、休日、賃金などの労働条件を適正に管理し、労働者の健康と権利を守るための企業側の義務である。法令遵守により労働環境の公平性と安全性を確保する。

1.× 残業時間に上限は、「設けられている」。これは、労働基準法の第36条に規定されている。原則として、月45時間、年360時間が上限である。

2.× 労働者が1年に取得する義務がある年次有給休暇は、「最低3日」ではなく最低5日である。これは、労働基準法の第39条に規定されている。

3.〇 正しい。生後満1年に満たない生児を育てる女性は1日2回育児時間を取得できる。これは、労働基準法の第67条に規定されている(※引用:「労働基準法」e-GOV法令検索様HPより)。

4.× 「前日の就業時刻と翌日の就業時刻の間を10時間以上空けなければならない(勤務間インターバル)」といったことは規定されていない。勤務間インターバル制度は、労働者の健康確保のために推奨されている制度であり、政府は導入を努力義務としている状態である。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ