この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み50、51の問いに答えよ。

Aさん(32歳、初産婦)。病院の産婦人科で、妊婦健康診査を受けていた。合併症はなく、妊娠経過および胎児の発育は順調であった。既往歴に特記すべきことはない。妊娠40週3日、自宅で陣痛発来および破水を認めたため、産婦人科病棟に入院した。胎児推定体重は3,400g。羊水混濁は認めない。子宮口が全開大後、胎児心拍数陣痛図にて高度遅発一過性徐脈を認めたため、吸引分娩による急速遂娩を行うこととなった。

51 出生した児は男児で出生体重3,650g。Apgar<アプガー>スコアは1分後8点、5分後9点。出生後2時間、児の診察を行ったところ、全身状態は良好だが、左側頭部から耳朶にかけて膨隆を認めた。膨隆は波動を触れて軟らかく、冠状縫合を超えて隆起していた。

今後の児の継続観察で注意する所見はどれか。

1.頭囲拡大

2.早発黄疸

3.胆汁性嘔吐

4.チアノーゼ

5.顔面神経麻痺

解答1

解説

・児:男児、出生体重3,650g。

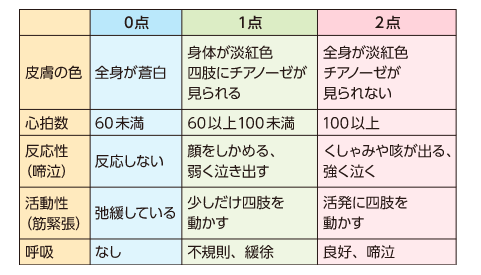

・アプガースコア:1分後8点、5分後9点。

・出生後2時間:全身状態良好、左側頭部から耳朶にかけて膨隆を認めた。

・膨隆は波動を触れて軟らかく、冠状縫合を超えて隆起していた。

→本症例は帽状腱膜下血腫(ぼうじょうけんまくかけっしゅ)が疑われる。帽状腱膜下出血とは、帽状腱膜と骨膜との間に生じた血腫のことをいう。より大きい外傷(吸引分娩等)を原因とし、側頭部を含む頭皮全体に生じる波動性の腫瘤が特徴であり、出生後数時間で現れる。血腫が前額、眼瞼、耳介周囲に及ぶこともある。空隙となりうる頭皮下の領域は大きく、著しい失血および出血性ショックの可能性があり、輸血が必要となる場合がある。出血性ショックや播種性血管内凝固症候群(DIC)、 高ビリルビン血症に注意する必要がある。1~2か月で消失する。

1.〇 正しい。頭囲拡大は、今後の児の継続観察で注意する所見である。なぜなら、本症例は帽状腱膜下血腫(ぼうじょうけんまくかけっしゅ)が疑われるため。帽状腱膜下出血の血腫は、前額、眼瞼、耳介周囲に及ぶこともある。空隙となりうる頭皮下の領域は大きく、著しい失血および出血性ショックの可能性があり、輸血が必要となる場合がある。頭囲拡大は出血が持続していることを意味する。

2.× 早発黄疸より優先度が高いものが他にある。なぜなら、本症例の出生後2時間の全身状態良好であるため。早発黄疸とは、生後24時間以内の可視的黄疸と定義されている。早発黄疸では、一般的に高ビリルビン血症を呈し、急性ビリルビン脳症の発症の原因になるため予防が重要である。早発黄疸の客観的評価の補助として経皮黄疸計の使用が有用である。

3.× 胆汁性嘔吐は起こりにくい。胆汁性嘔吐とは、吐物の中に胆汁が混じっている状態である。十二指腸乳頭部より遠位部腸管の閉塞で起こるとされ、外科的疾患が原因であることが多い。 何らかの原因(先天性消化管閉鎖や狭窄など)で腸閉塞が起こっていること示唆している。

4.× チアノーゼは起こりにくい。なぜなら、本症例の出生後2時間の全身状態良好で、アプガースコアは1分後8点、5分後9点であるため。チアノーゼとは、皮膚や粘膜が青紫色である状態をいう。 一般に、血液中の酸素が不足することをきっかけとし、 血液中の酸素濃度が低下した際に、爪床や口唇周囲に表れやすい。

5.× 顔面神経麻痺は起こりにくい。なぜなら、本症例の出生後2時間の全身状態良好で、アプガースコアは1分後8点、5分後9点であるため。顔面神経麻痺とは、ある日突然顔の半分、あるいは一部分が思うように動かせなくなる状態である。鉗子分娩のときに多くみられ、顔面部の圧迫による末梢性麻痺で、自然分娩でもみられることがある。

(※画像引用:ナース専科様HPより)

次の文を読み52、53の問いに答えよ。

Aさん(23歳、初妊婦)。妊娠16週。1人暮らしでパートナーとは未入籍である。昨年度はアルバイトで年収は約180万円であったが、4か月前から運送会社の正社員として宅配便の配送ドライバーとして働いている。Aさんは「妊娠したことはうれしい」と言い、妊婦健康診査は適切な間隔で受診している。今回の妊婦健康診査で、経過は順調であると確認された。Aさんは「体調は良いですが、重い荷物を運ぶのが不安になってきました」という。

52 助産師がAさんに優先して確認する必要があるのはどれか。

1.産前産後休業取得の予定

2.パートナーとの入籍予定

3.地区担当保健師との関わり

4.雇用者への配置換えの申請状況

解答4

解説

・Aさん(23歳、初妊婦、妊娠16週、1人暮らし、未入籍)

・4か月前:運送会社の正社員として宅配便の配送ドライバーとして働いている。

・Aさん「妊娠したことはうれしい」

・妊婦健康診査は適切な間隔で受診している。

・妊婦健康診査:経過は順調。

・Aさん「体調は良いですが、重い荷物を運ぶのが不安になってきました」という。

→労働基準法第65条第3項では、妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければならないと規定されている。 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 ポイントは「請求が必要であること」「転換の義務があること」である。

1~3.× 産前産後休業取得の予定/パートナーとの入籍予定/地区担当保健師との関わりよりも優先が高いものが他にある。Aさんは、宅配便の配送ドライバーとして働いており、「重い荷物を運ぶのが不安」と訴えている。したがって、仕事に関する不安や悩み、問題点の解決が優先される。

4.〇 正しい。雇用者への配置換えの申請状況は助産師がAさんに優先して確認する必要がある。なぜなら、Aさんの仕事に関する不安や悩み、問題点の解決が優先されるため。労働基準法第65条第3項では、妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければならないと規定されている。 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 ポイントは「①請求が必要であること」「②転換の義務があること」である。

次の文を読み52、53の問いに答えよ。

Aさん(23 歳、初妊婦)。妊娠16週。1人暮らしでパートナーとは未入籍である。昨年度はアルバイトで年収は約180 万円であったが、4か月前から運送会社の正社員として宅配便の配送ドライバーとして働いている。Aさんは「妊娠したことはうれしい」と言い、妊婦健康診査は適切な間隔で受診している。今回の妊婦健康診査で、経過は順調であると確認された。Aさんは「体調は良いですが、重い荷物を運ぶのが不安になってきました」という。

53 妊娠30週。血圧150/95mmHg、尿蛋白+、胎児推定体重は1,650g。入院して治療をすることになった。パートナーとの入籍や同居の予定は未定である。Aさんから、入院費の支払いに不安があると助産師に申し出があった。このため、地区担当保健師に相談したところ、療養援護の助成を受けられることになった。

Aさんが療養援護の助成を受けられることになった理由はどれか。2つ選べ。

1.昨年度の年収額

2.胎児発育不全<FGR>

3.妊娠高血圧症候群

4.1人暮らし

5.未入籍

解答1・3

解説

・妊娠30週(血圧150/95mmHg、尿蛋白+、胎児推定体重は1,650g)

・パートナーとの入籍や同居の予定:未定。

・Aさん「入院費の支払いに不安がある」と。

・地区担当保健師に相談したところ、療養援護の助成を受けられることになった。

→療養援護とは、胎児の発育を妨げ未熟児や心身障害の発生要因となる妊娠高血圧症候群などに対し、早期医療を施すことを促すための取り組みである。対象疾患は、①妊娠高血圧症候群、②糖尿病、③貧血、④産科出血及び心疾患である。対象疾患に罹患している妊産婦(妊娠中または出産後10日以内)であって、母体又は胎児の保護のために医療機関へ入院し、必要な医療を受けた方であり、かつ、その入院期間が7日以上の方となる。所得の状況等に応じて支給対象者とならない場合があり、前年分の所得税課税額の年額30,001円以上の世帯に属する方、または児童福祉法第22条の規定による助産施設への入所措置を受けた方は支給対象者とはならない。

1.〇 正しい。昨年度の年収額は、Aさんが療養援護の助成を受けられることになった理由である。なぜなら、本症例の前年度の年収は180万円であるため。所得税課税額の年額が30000円以下の世帯に属するため療養援護の助成対象となる。ちなみに、所得税課税額の年額が30001円以上になる基準としては年収200万円以上が目安となる。

2.× 胎児発育不全<FGR:Fetal Growth Restriction>は療養援護の助成対象とならない。胎児発育不全<FGR:Fetal Growth Restriction>とは、何らかの理由で子宮内での胎児の発育が遅延あるいは停止したために、在胎週数に相当した胎児の発育が見られない状態をいう。胎児発育不全<FGR:Fetal Growth Restriction>の診断基準は、胎児体重基準値を用いて、基準範囲からのずれの程度(-1.5SD値以下)を目安に診断する。

3.〇 正しい。妊娠高血圧症候群は、Aさんが療養援護の助成を受けられることになった理由である。療養援護とは、胎児の発育を妨げ未熟児や心身障害の発生要因となる妊娠高血圧症候群などに対し、早期医療を施すことを促すための取り組みである。対象疾患は、①妊娠高血圧症候群、②糖尿病、③貧血、④産科出血及び心疾患である。対象疾患に罹患している妊産婦(妊娠中または出産後10日以内)であって、母体又は胎児の保護のために医療機関へ入院し、必要な医療を受けた方であり、かつ、その入院期間が7日以上の方となる。所得の状況等に応じて支給対象者とならない場合があり、前年分の所得税課税額の年額30001円以上の世帯に属する方、または児童福祉法第22条の規定による助産施設への入所措置を受けた方は支給対象者とはならない。妊娠高血圧症候群とは、妊娠時に高血圧(血圧140/90mmHg以上)を発症した場合をいう。妊娠前から高血圧を認める場合、もしくは妊娠20週までに高血圧を認める場合を高血圧合併妊娠という。妊娠20週以降に高血圧のみ発症する場合は妊娠高血圧症、高血圧と蛋白尿を認める場合は妊娠高血圧腎症と分類される。肥満女性は妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病、帝王切開分娩、巨大児などのリスクが高い。

4.× 1人暮らし/未入籍は療養援護の助成対象とならない。療養援護とは、胎児の発育を妨げ未熟児や心身障害の発生要因となる妊娠高血圧症候群などに対し、早期医療を施すことを促すための取り組みである。対象疾患は、①妊娠高血圧症候群、②糖尿病、③貧血、④産科出血及び心疾患である。対象疾患に罹患している妊産婦(妊娠中または出産後10日以内)であって、母体又は胎児の保護のために医療機関へ入院し、必要な医療を受けた方であり、かつ、その入院期間が7日以上の方となる。所得の状況等に応じて支給対象者とならない場合があり、前年分の所得税課税額の年額30001円以上の世帯に属する方、または児童福祉法第22条の規定による助産施設への入所措置を受けた方は支給対象者とはならない。

次の文を読み54、55の問いに答えよ。

開院して1年の産婦人科クリニック。分娩数は月20件である。今まで夜間に分娩が重なることはなかった。ある日の夜勤は、分娩担当の助産師Aと褥婦担当の看護師の2名で勤務をしていた。陣痛室には分娩進行中の初産婦1名と経産婦1名がいた。初産婦が3日間便秘であったため助産師Aは浣腸を施行した。2名の産婦は順調に分娩が進行し、児の娩出時間はほぼ同時になった。初産婦の分娩は産科医が看護師と対応したので、助産師Aは1人で経産婦の分娩を介助し、児の臍帯切断を行った。看護師は両方の新生児への対応を行った。産科医は両方の産婦と新生児の健康状態に問題がないことを確認した。助産師Aは分娩介助の翌日から外来勤務だったため、分娩3日後に助産録の記載をした。

54 保健師助産師看護師法に規定される助産師の業務を踏まえ、助産師Aの勤務内容で改善が求められる行為はどれか。

1.初産婦に浣腸をしたこと

2.医師の立ち合いなしに分娩介助をしたこと

3.医師の立ち合いなしに臍帯切断をしたこと

4.助産録の記載を分娩3日後に行ったこと

解答4

解説

・産婦人科クリニック(開院して1年、分娩数月20件)

・今まで夜間に分娩が重なることはなかった。

・ある日の夜勤:2名で勤務(分娩担当の助産師A、褥婦担当の看護師)

・陣痛室:分娩進行中の初産婦1名と経産婦1名。

・初産婦が3日間便秘であったため助産師Aは浣腸を施行した。

・2名の産婦は順調に分娩が進行し、児の娩出時間はほぼ同時になった。

・初産婦の分娩は産科医が看護師と対応したので、助産師Aは1人で経産婦の分娩を介助し、児の臍帯切断を行った。

・看護師は両方の新生児への対応を行った。

・産科医は両方の産婦と新生児の健康状態に問題がないことを確認した。

・助産師Aは分娩介助の翌日から外来勤務だったため、分娩3日後に助産録の記載をした。

→保健師助産師看護師法とは、保健師・助産師および看護師の資質を向上し、もって医療および公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする日本の法律である。通称は保助看法。助産業務については、第4章に記載されている。第三十七条 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。(※一部引用:「保健師助産師看護師法」厚生労働省HPより)

1.〇 初産婦に浣腸をしたこと/医師の立ち合いなしに臍帯切断をしたことは、保健師助産師看護師法に規定される助産師の業務である。保健師助産師看護師法とは、保健師・助産師および看護師の資質を向上し、もって医療および公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする日本の法律である。通称は保助看法。助産業務については、第4章に記載されている。第三十七条 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。(※一部引用:「保健師助産師看護師法」厚生労働省HPより)

2.〇 医師の立ち合いなしに分娩介助をしたことは助産師独自の業務である。医師の立ち合いが必要な時は、ハイリスク妊娠の場合である。早産(妊娠37週未満の出産)、前期破水、多胎妊娠(双子以上の妊娠)、前置胎盤、妊娠高血圧症候群、糖尿病や妊娠糖尿病、その他の内科合併症(喘息、甲状腺疾患、慢性腎炎、膠原病など)、心疾患、腎疾患、てんかん、40歳を超える高年妊娠、高度肥満などが、ハイリスク妊娠に含まれる。

4.× 助産録の記載を分娩3日後に行ったことは、助産師Aの勤務内容で改善が求められる行為である。3日後でも法に触れる(犯罪)ではないが、助産録の記載は助産行為に付随する業務であるため、記録を済ませて助産は終了となる。また、助産師が分娩の介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。翌日、医師やそのほかのスタッフが助産録を参考にしようと見ても書いていなかった場合は業務に支障をきたす。

次の文を読み54、55の問いに答えよ。

開院して1年の産婦人科クリニック。分娩数は月20件である。今まで夜間に分娩が重なることはなかった。ある日の夜勤は、分娩担当の助産師Aと褥婦担当の看護師の2名で勤務をしていた。陣痛室には分娩進行中の初産婦1名と経産婦1名がいた。初産婦が3日間便秘であったため助産師Aは浣腸を施行した。2名の産婦は順調に分娩が進行し、児の娩出時間はほぼ同時になった。初産婦の分娩は産科医が看護師と対応したので、助産師Aは1人で経産婦の分娩を介助し、児の臍帯切断を行った。看護師は両方の新生児への対応を行った。産科医は両方の産婦と新生児の健康状態に問題がないことを確認した。助産師Aは分娩介助の翌日から外来勤務だったため、分娩3日後に助産録の記載をした。

55 初産婦は退院時に「お産の時、スタッフが忙しそうでナースコールを鳴らしてもすぐに来てもらえなかった」とスタッフに伝えた。

今回の経過を踏まえた院内の取組みで、最も優先されるのはどれか。

1.分娩が安全に遂行できる業務手順を作成する。

2.助産師間で助産実践能力を相互評価する。

3.接遇に関する研修を実施する。

4.退院時アンケートを実施する。

解答1

解説

「お産の時、スタッフが忙しそうでナースコールを鳴らしてもすぐに来てもらえなかった」

→前の設問から「スタッフが忙しそうな理由」として、今まで夜間に分娩が重なることはなかったことがあげられる。つまり、①初めての経験で業務手順が乱雑してしまったことや、②マンパワー(労働力:人間)不足だったことが考えられる。今後も同じような場面となった時にもこれらが解決できる有効な手段を選択する。

1.〇 正しい。分娩が安全に遂行できる業務手順を作成する。前の設問から「スタッフが忙しそうな理由」として、今まで夜間に分娩が重なることはなかったことがあげられる。つまり、①初めての経験で業務手順が乱雑してしまったことや、②マンパワー(労働力:人間)不足だったことが考えられる。業務手順を作成することで、よりスムーズに業務をこなすことができ、ナースコールの対応も可能となると考えられる。

2.× 助産師間で助産実践能力を相互評価するより優先度が高いものが他にある。なぜなら、初産婦1名と経産婦1名でほぼ問題なく遂行できているため。助産師間で助産実践能力を相互評価は、スタッフ間で能力の差が著しい場合に用いられることが多い。

3.× 接遇に関する研修を実施するより優先度が高いものが他にある。なぜなら、ナースコールの対応ができなかった理由は接遇が原因とは考えにくいため。接遇が原因の場合は、今回に限らず定期的に苦言されることが多い。ちなみに、接遇とは、(公務員や会社員・医者などの)業務上の客(患者)に対するサービスである。態度・言葉遣い・もてなしを含む、広い意味の待遇のことをさす。

4.× 退院時アンケートを実施するより優先度が高いものが他にある。なぜなら、現時点で退院時に気軽に話せている状況と考えられるため。退院時などに用いられるアンケートは、匿名で話しにくいことを伝えるために用いられることが多い。

問題引用:第105回保健師国家試験、第102回助産師国家試験、第108回看護師国家試験の問題および正答について

※注意:解説はすべてオリジナルのものとなっています。私的利用の個人研究・自己研鑽のため作成いたしました。間違いや分からない点があることをご了承ください。またコメントにて解き方等教えてくださると幸いです。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ

とても丁寧に分かりやすくまとめて下さっていて、参考になります。

ありがとうございます!

コメントありがとうございます。

更新の励みになります!

今後ともよろしくお願いいたします。

とても勉強になります。ありがとうございます。

コメントありがとうございます。

更新の励みになります!

今後ともよろしくお願いいたします。

解説をアップデートしていただいているおかげで知識が深まります。

ありがとうございます。国試までお世話になります。

コメントありがとうございます。

更新の励みになります!

今後ともよろしくお願いいたします。